「膝の外側が痛いのはなぜ?」

「膝の外側が痛いのをなんとかしたい」

立つ、歩く、走るといった日常的な動作で感じる、膝の外側の痛みに悩んでいませんか?

しばらくすれば治るものとばかり思っていたなら、そろそろ心配になってきてしまいますよね。

膝の外側が痛い場合に考えられる主な原因には、次の3つがあります。

- ランナー膝(腸脛靭帯炎)

- 外側半月板損傷

- 外側側副靭帯損傷

ただし、想定外の原因(別の場所の圧迫骨折の影響で膝の外側に痛みが出ているケース等)もあり得るため、まずは整形外科で原因を特定してもらいましょう。

ただし、膝の外側の痛みに対する治療は、原因問わず湿布や痛み止めの処方などの保存療法(手術以外の治療法)となることがほとんどですので、日頃のセルフケアも非常に重要となってきます。

また、膝自体とは全く別の原因によって、ランナー膝や外側半月板損傷などを発症しているケースもあります。

「怪我など、思い当たる節がないのに外側半月板損傷と診断された」

「ランナー膝と診断されたから走るのをやめたのに、痛みが一向に引かないのはなぜ?」

といった場合は、根本原因が別にある可能性が高いです。

そこで本記事では、下記について解説します。

本記事を読んでわかること

- 膝の外側が痛い場合に考えられる原因

- 膝の外側が痛い場合にできるセルフケア

- 日常生活で膝の外側の痛みを抑えるコツ

- 膝の外側の痛みの原因が不明もしくは改善が見られない場合の対処法

膝の外側の痛みに起因する疑問や不安が解消され、痛みのある膝のために今何をすべきかが明確になる内容となっています。

ぜひ最後までお読みいただき、膝の外側の痛みから解放されましょう。

目次

1. 膝の外側が痛い!考えられる原因3つ

膝の外側に痛みがある場合に考えられる原因には、主に次の3つがあります。

- ランナー膝

- 外側側副靭帯損傷

- 外側半月板損傷

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

※原因を見極めるための目安を記事中でご紹介していますが、あくまで目星をつけるためのご参考としてご利用ください。正確な原因特定には、医師による診断が必要です。

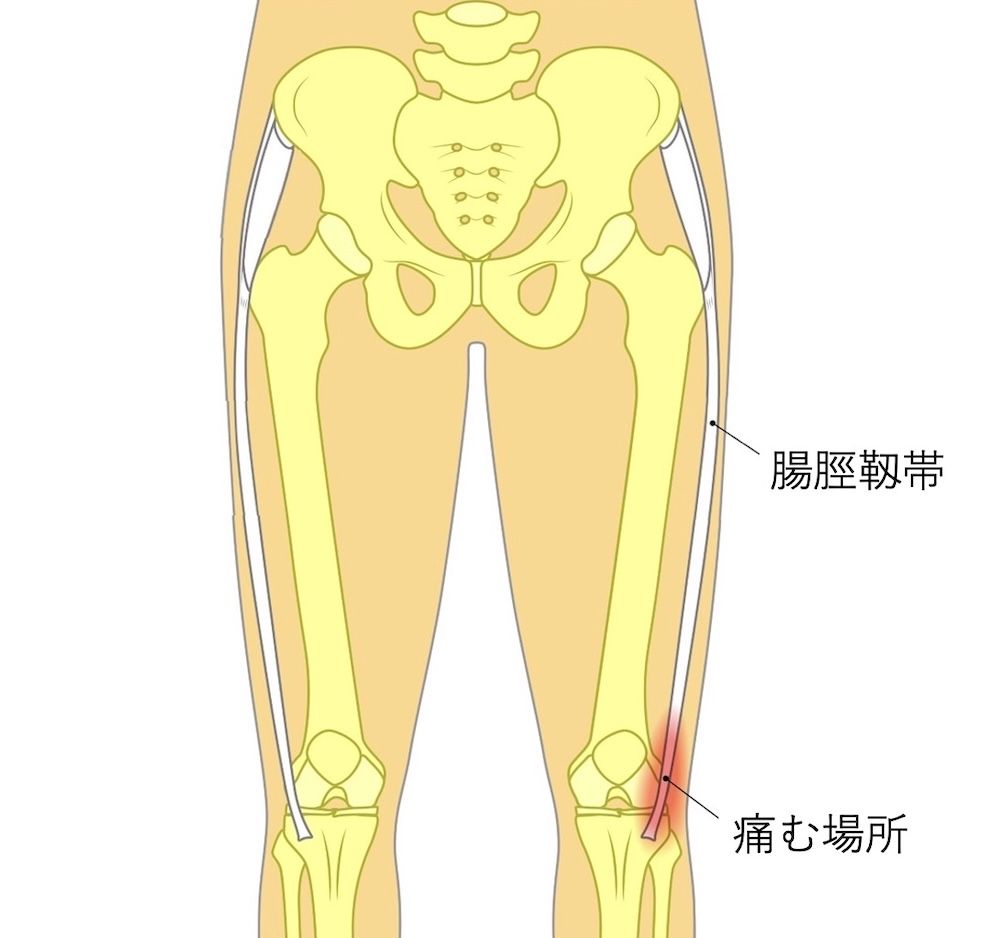

1-1. 【原因1】ランナー膝(腸脛靭帯炎)

膝の外側が痛い場合の原因としてまず考えられるのが、通称「ランナー膝(腸脛靭帯炎)」、膝の外側に痛みを生じる疾患の代表格です。

この「ランナー膝」の名称は、走るスポーツをしている人によく見られることからついたもので、ごく簡単に言うと、膝の曲げ伸ばしのし過ぎで発症します。

日常的にランニングをしている人、陸上競技をしている人のほか、ロードバイクに乗っている人などにも多く見られます。

走る動作やペダルを漕ぐ動作に伴う膝の曲げ伸ばしにより、太ももの外側にある靭帯(腸脛靭帯)が、膝の外側の位置にある骨の出っ張り(大腿骨外側顆)と繰り返し擦れて、炎症を起こしてしまうのです。

膝の外側の痛みの原因が「ランナー膝」なのかどうかを見極める目安をご紹介します。

【当てはまればランナー膝の可能性が高い】

- ランニング、ロードバイク、スキーなど、膝の屈伸の繰り返しが伴うスポーツをしている

- 下り坂や階段を降りるときなど、膝に強く負荷がかかると痛みが増す

- 安静時には痛くない。運動して痛くなっても少し休むと収まる(悪化している場合を除く)

- O脚気味、または膝の外側に負荷のかかりやすい走り方をしがち

- 膝を90°曲げた状態で、痛む箇所の少し上を両手の親指で圧迫し、靭帯が出っ張りと擦れる状態をわざと作った上で、そのまま膝を伸ばしていったときに痛みが生じる

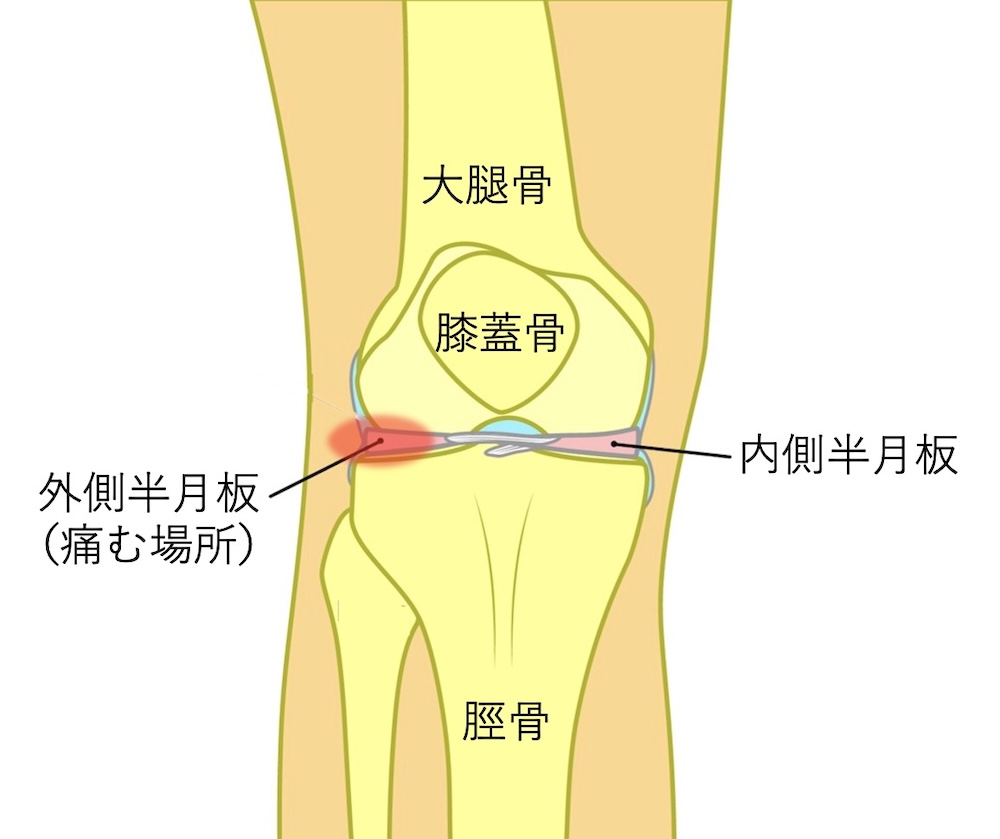

1-2. 【原因2】外側半月板損傷

膝の外側が痛い場合の原因として、「外側半月板損傷」も考えられます。

半月板は、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)の間にある、半月というよりは三日月の形をした板状の軟骨(膝関節の内側と外側に、向かい合うように1つずつある)です。

衝撃を吸収・分散するクッションの役割や、関節のグラつきを抑える安定装置の役割を果たしていますが、膝に強いひねりが加わった際に外側にあるほうの半月板が損傷してしまうのが「外側半月板損傷」です。

素早いターンや急ストップ、ジャンプして着地する際に曲げた膝に同時にひねりが加わるような動きを伴うスポーツ(サッカー、バスケットボールなど)での発生頻度が高いです。

なお、外側半月板が単独で損傷するケースよりも、周辺の靭帯や関節軟骨と同時に損傷するケースのほうが多い傾向です。

膝の外側の痛みの原因が「外側半月板損傷」なのかどうかを見極める目安をご紹介します。

【当てはまれば外側半月板損傷の可能性が高い】

- 膝を動かすと激痛が走る

- 膝の外側が腫れている

- 触るとプヨプヨとした感触がある(水が溜まっている)

- 膝を曲げ伸ばしすると、ポキポキと音がしたり、引っかかるような感覚がある

- 膝の曲げ伸ばしがしづらい、またはできない

- サッカーやバスケットボールなど「方向転換や急ストップといった膝にひねりが加わる動きの多いスポーツ」をしている

- 膝に強いひねりが加わる機会(交通事故など)があった

- 脚を伸ばした状態で、膝のお皿のすぐ下の位置からやや外側〜後方を指で押すと痛む

| 激しいスポーツをしていない子どもやシニアでもあり得る半月板損傷 |

|---|

生まれついて半月板が大きめかつ厚めで、文字通り半月型の「円板状半月板」を持っている(日本人の数%から十数%)場合、通常の半月板よりも損傷を受けやすいです。 そのため、そこまで激しいスポーツをしていなくても損傷する可能性があり、そうしたケースは特に小学生くらいまでの子どもに多い傾向です。 また、加齢に伴い半月板のクッション性は失われていくため、シニア層の場合、わずかな力がかかっただけで損傷してしまうケースもあります。(変性断裂) |

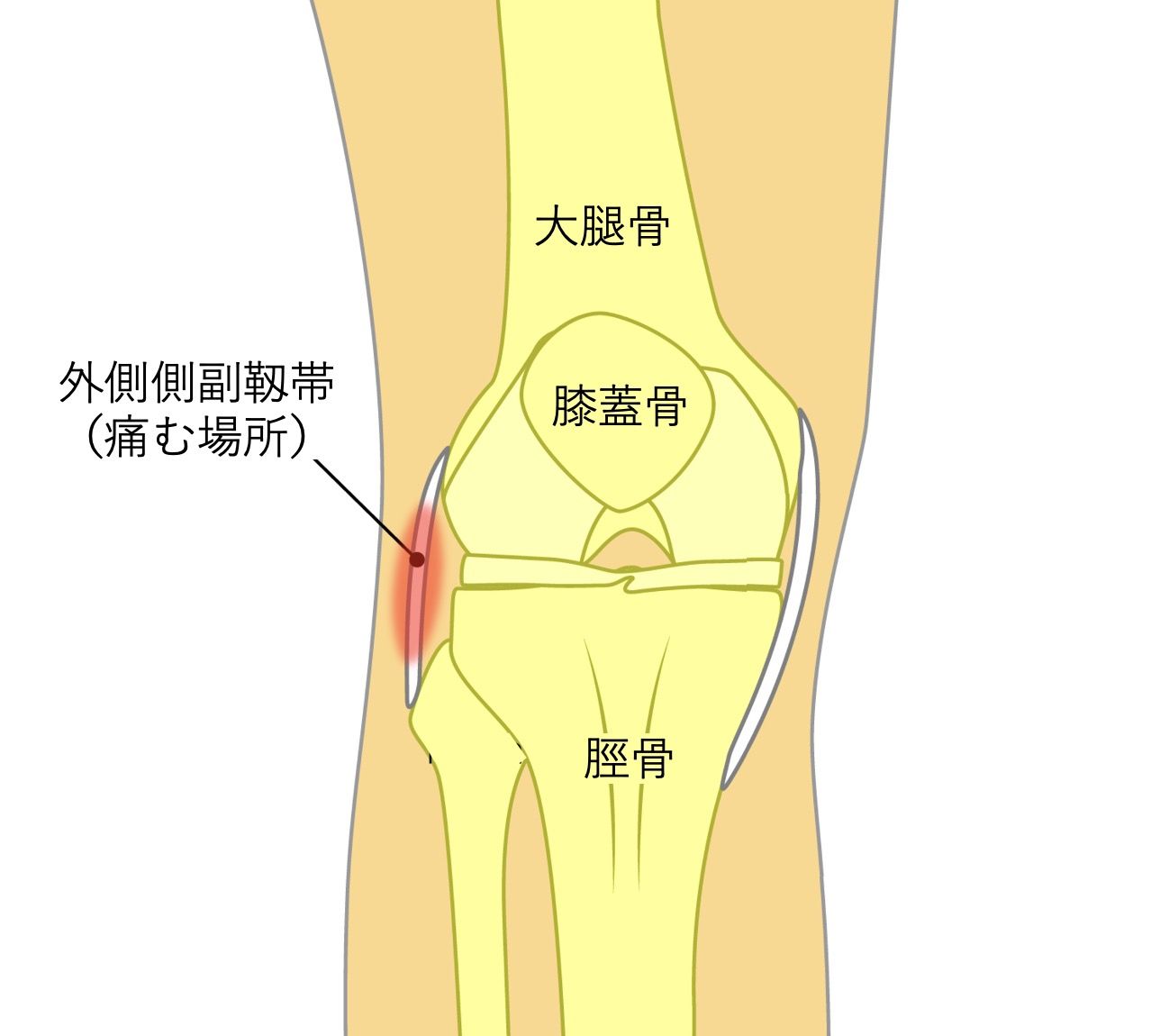

1-3. 【原因3】外側側副靭帯損傷

膝の外側が痛い場合に考えられる原因の3つ目が、「外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)損傷」です。

外側側副靭帯は、太ももの骨(大腿骨)の下部とすねの骨(脛骨)の上部を、膝の外側の位置でつないでいる靭帯です。左右方向の揺れに対し、膝の安定性を維持する役割を果たしています。

膝の内側から外側方向に向けて強い力が加わることにより、この外側側副靭帯が損傷してしまうのが「外側側副靭帯損傷」です。

サッカーやラグビーなどのコンタクトスポーツ(選手同士の接触があるスポーツ)における他の選手との激しい接触、あるいは交通事故で損傷したというケースが多いです。

ただし、前項の「外側半月板損傷」の場合と同様に、外側側副靭帯が単独で損傷するケースは少なく、周辺の靭帯や他組織と同時に損傷するというパターンが一般的です。

膝の外側の痛みの原因が「外側側副靭帯損傷」なのかどうかを見極める目安をご紹介します。

【当てはまれば外側側副靭帯損傷の可能性が高い】

- 膝がグラつくような不安定感がある

- 膝に力が入りにくいと感じる

- あぐらをかくと痛い

- サッカーやラグビーなどのコンタクトスポーツをしている

- 柔道や相撲、レスリングなど「不安定な体勢からの転倒が生じる武道・スポーツ」をしている

- 交通事故や転倒など、膝の内側から外側方向に強い衝撃が加わる機会があった

- 膝の外側のやや膝裏に近い位置を押すと痛む

2. 膝の外側が痛い場合は早めに整形外科へ!

前章でご紹介した目安をもとに、膝の外側の痛みの原因の見当をつけることができたとしても、自己判断だけで済ませず、早めに整形外科を受診することをおすすめします。

なぜなら、痛みの原因を特定し、それに応じた適切な処置を行わなければ、症状が悪化する恐れがあるからです。

四六時中痛みを感じるわけではなく、歩行にも問題はない場合、「原因の見当はついたし、できるだけ動かさないようにして様子見しよう」と考える人は少なくないでしょう。

しかし、前章でご紹介したような判別方法はあくまで目安に過ぎません。たとえば、神経障害が背後に隠れているケース、全く別の場所の圧迫骨折が膝の外側の痛みを誘発しているケースなども考えられるからです。

安易な自己判断で長期間放置してしまうと、痛みが長引いたり強くなったりするだけでなく、最悪の場合、症状が進行して歩行に困難をきたす可能性もあるため、早期に正確に原因を特定することが大切です。

膝の痛みは、想像以上に日々の生活の質に影響するものです。的確な対処のための正確な診断を早めに受けるようにしましょう。

3. 膝の外側が痛い場合にできるセルフケア6種類

膝の外側が痛い場合、早めに整形外科を受診することが大事なのは前述の通りですが、受診して何らかの処置や治療を開始したとしても、日常生活におけるセルフケアも並行して行うのがおすすめです。

というのも、膝の外側が痛い場合、外科手術が行われることは少なく、薬や装具を使ったり、膝に関わる筋肉に働きかけたりといった「地道な方法」で回復を目指すことがほとんどだからです。

痛みが収まり、概ね回復したといえるまでになるには、軽度であっても数週間程度かかるのが一般的で、その期間が少しでも短縮するよう働きかけるのが「自宅にいる間の対応」だからです。

そうしたセルフケアには、たとえば下記のようなものがあります。

上に挙げた、ツラい痛みを和らげるためのセルフケアと、早期改善が期待できるセルフケアを、以下でご紹介します。

※痛みがひどい場合、以下でご紹介する方法を試しても痛みが緩和されない場合は、痛み止めの薬を服用しましょう。(痛み止めの薬の服用については、事前に医師に相談しましょう)

3-1. 【痛みを和らげる】アイシング

熱を持った患部を直接的に冷やすことで炎症を抑え、痛みを和らげるのが、アイシングです。もしも痛みが出ている膝の外側周辺が熱を帯びていたら、アイシングをしてみるのも有効な手段です。

もし熱を帯びていなくても、皮膚温度を低下させて、痛みの感覚を鈍くするという側面も持っているので、なんとか今すぐ痛みを和らげたいという場合も有効でしょう。

アイスパック(氷のう)や氷枕、凍らせたペットボトル、氷をビニール袋に詰めたものなどを、痛む場所に直接当てます。ポイントは下記の通りです。

- 患部への密着度を高め冷却効率を上げるために、アイスパックやビニール袋に氷を詰めたら、中の空気を抜いてから口を閉める

- 食品についてくる保冷剤は0℃未満と冷た過ぎて凍傷の恐れがあるため、使用を避ける

- 患部をピンポイントで冷やす(あまり広範囲に冷やすと体が冷え切ってしまうため)

患部を冷やす時間は15〜20分間程度です。繰り返し行う場合は、40分〜1時間程度間隔を空けて行うようにします。

アイシングはあくまで急場をしのぐためのものですが、手軽にできる緊急手段といえるでしょう。

3-2. 【痛みを和らげる】テーピング

膝に専用テープを巻くことにより、可動域を制限して損傷箇所に無理がかからないようにしたり、関節をホールドして膝にかかる負担を軽減したりして痛みを和らげるのがテーピングです。

膝まわりをテープで引っ張り上げて固定することで、関節や筋肉が少しだけ楽に動くようにする、「走っている自分の背中を追い風で押す」ようなイメージです。

テーピングする際のポイントは下記の通りです。

- 血流が悪くなるほどキツく巻かないように注意する

- 汗をかいて汚れたり、少しずつ緩んできたりしたのに気づいたら、新しいテープをこまめに巻き直す

皮膚が弱くかぶれやすい人用の低粘着タイプ、汗をかいても剥がれにくいタイプなどもあります。

ドラッグストアなどに並んでいる複数商品を比較検討して、自分に向いたものを選びましょう。

ある程度テンションをかけて貼ることで、「たかがテープ」とは思えないしっかりとしたホールド力を発揮するテーピングは、痛みを和らげる効果を期待できる一つの方法です。

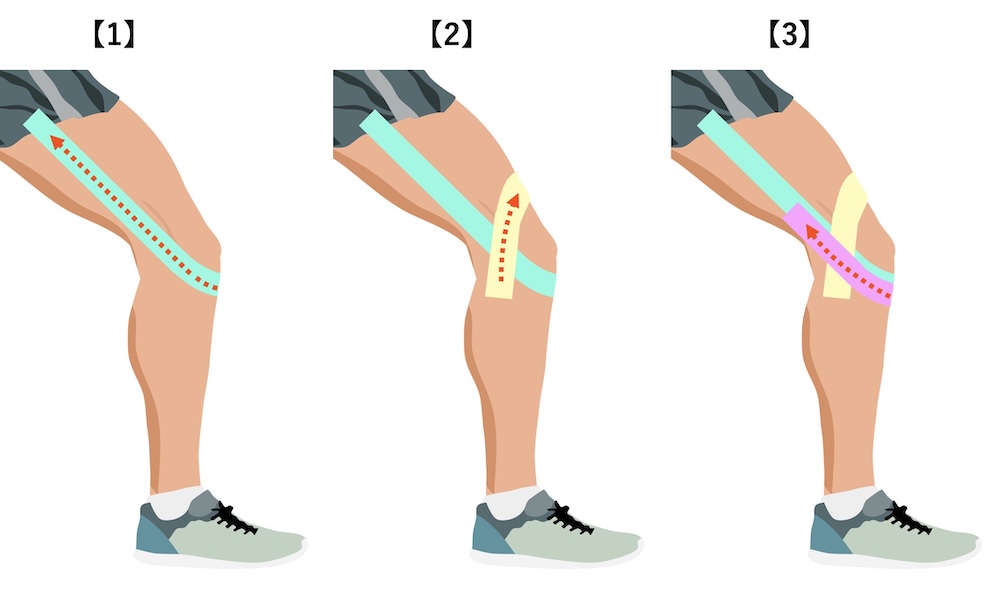

テーピング方法は各種ありますが、ここではランナー膝向けの比較的簡単なテーピング方法を一例としてご紹介しますので、ご参考になさってください。

【ランナー膝のテーピング方法例】

《準備》まっすぐ立った状態から、テーピングするほうの膝を軽く曲げ、体重を前にかけるようにして筋肉に力を入れる。

- まず1本目。すねの内側→膝のお皿の下→膝の外側を通して太ももまで、テープを少し引っ張り気味にしながら貼っていく。

- 次に2本目。すねの外側から、1本目とクロスするように膝の外側を通して太ももまで、これも引っ張り気味に貼る。

- 最後に3本目。1本目と同じようにすねの内側→膝のお皿の下→膝の外側と貼っていくが、1本目とは少しずらし、長さも太もも中程まで。

※使うテープは、非伸縮性のテープよりも、伸縮性のあるキネシオロジーテープがおすすめです。

※使うテープは、非伸縮性のテープよりも、伸縮性のあるキネシオロジーテープがおすすめです。

3-3. 【痛みを和らげる】サポーター

テーピング同様に、膝をあえて少し動きづらくすることで過度な負荷がかからないようにしたり、膝の安定を助けるのがサポーターです。

使用する際のポイントは下記の通りです。

- 装着していると楽だからといって決して無理をしない

- 連続装着していると、膝まわりの筋肉が衰えてしまい逆効果。歩行時や立ち仕事の際などに限定的・補助的に使用する

ソフトタイプとハードタイプがあり、強みはそれぞれ、以下の通り異なります。

| 動きやすさ・歩きやすさ | ホールド力 | |

|---|---|---|

| ソフトタイプ | ◎ | △ |

| ハードタイプ | △ | ◎ |

症状が軽度であればソフトタイプのサポーター、膝のグラつきが気になるなどがっちりホールドしたい状況であればハードタイプのサポーターと使い分けましょう。

サポーターを選ぶ際のポイントとしては、自身の膝上および膝下の寸法(cm)をきちんと計測して、製品の寸法表と照らし合わせて選ぶと、失敗が少ないです。

S・M・Lといったサイズは同じサイズ表記でも、実際の寸法はメーカーごとで異なるためです。

症状別にさまざまなタイプのサポーターがネット上で販売されています。テーピングよりも手間がかからずに痛みを和らげる効果を期待できるのがサポーターの利点といえますので、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

3-4. 【痛みを和らげる】湿布

塗布されている薬剤に含まれる鎮痛・消炎成分が徐々に皮膚に浸透することで、炎症を抑えて痛みを和らげるのが湿布です。

使用する際のポイントは下記の通りです。

- 貼り続けるうちに痒みやかぶれが起きたら、使用を一旦中断する

- 消炎成分が紫外線に反応して、光アレルギー性接触皮膚炎が起こる場合があるため、貼った場所が衣類で隠れるようにする

ひんやり感があっても、それはメントール由来の冷感であって、患部が実際に冷却されているわけではありません。患部を冷やしたいときはアイシングを行いましょう。

テーピングやサポーターのような物理的な作用で痛みを和らげるのではない、テーピングやサポーターをしていない安静時に行う別のアプローチ方法が湿布です。

3-5. 【早期改善が期待できる】ストレッチ

筋肉をほぐして柔軟性を高め、関節の可動域を拡大するストレッチは、膝にかかる負荷の偏りを防ぎ、スムーズな動作へと導く効果を期待できます。

ただし、複雑なポーズで行うストレッチの場合、膝の位置や力をかける方向のわずかな違いで、「良かれと思って行ったのにかえって膝に負担をかけてしまう」といったこともあり得ます。

そこで本項では、膝関節や膝まわりの靭帯には影響がほぼ及ばない種類のストレッチに限定してご紹介します。

早期改善を期待できるのはもちろん、将来的な膝の痛みの予防にもなりますので、ぜひ実践してみてください。

※痛みが強いうちは安静第一を心がけ、たとえケアのつもりでも動かすのは避けましょう。

自宅でのセルフケアは、痛みが落ち着いてから行うのが鉄則です。

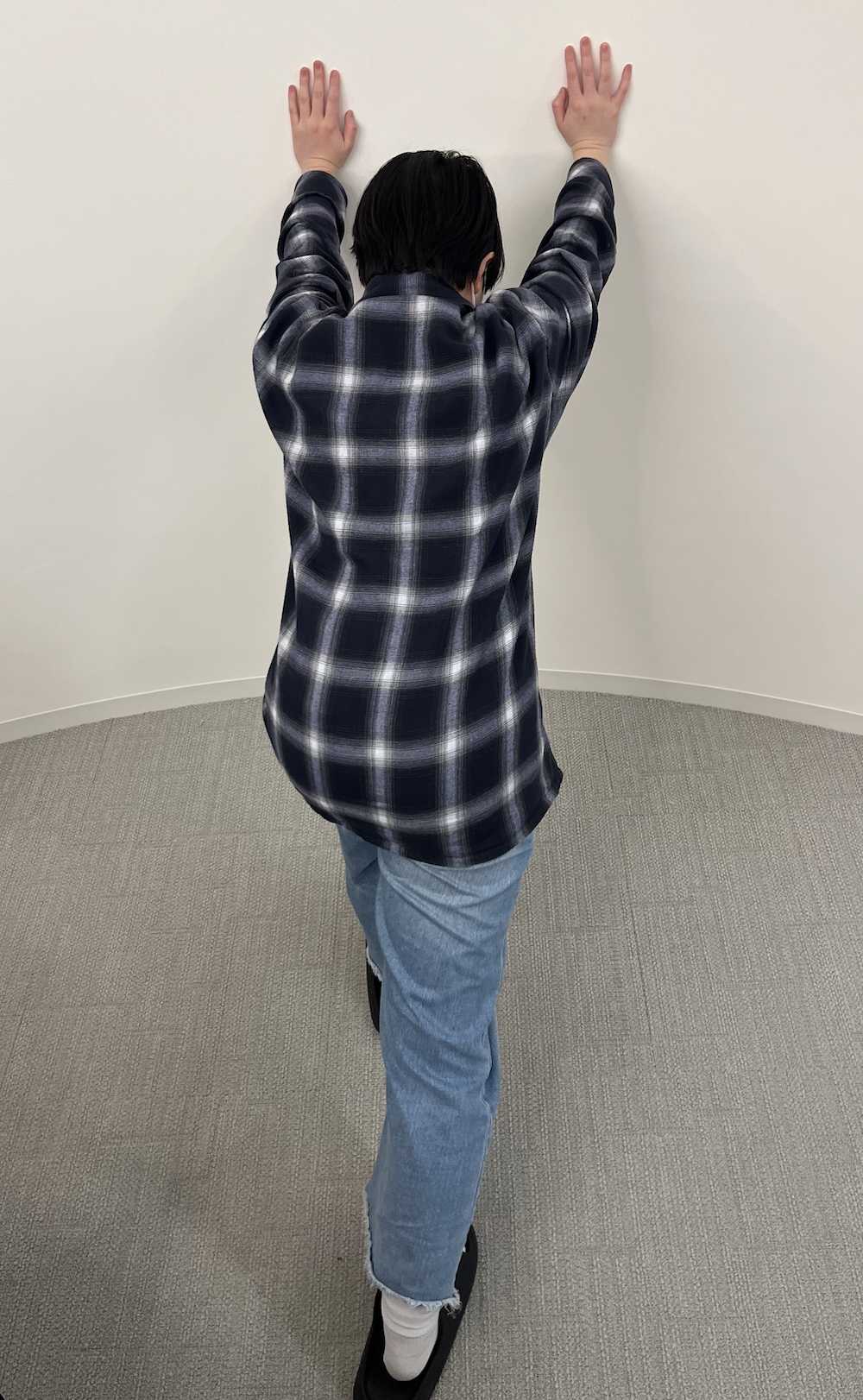

【ふくらはぎのストレッチ】

膝とかかとをつなぎ、膝と足首の曲げ伸ばしに関わっているふくらはぎの筋肉を伸ばすことで、過剰な負荷が膝にかかるのを防ぎ、膝の安定性を高めます。

(下記手順は、上の動画「危険!体が硬いと膝痛は治らない?すぐにできる血流改善ストレッチ法!」の7:15以降で紹介されている内容と同一です。動画もご参照ください)

- 壁に両手をつき、どちらか片方の脚を後方に引いて、いわゆる「アキレス腱を伸ばすときのポーズ」を取ります。

- 両手で壁を押しながら、後ろに引いた脚の膝を伸ばした状態で、30秒〜1分間ふくらはぎを伸ばします。(ふくらはぎの表層部の筋肉(腓腹筋)がストレッチされている状態)

- 次は、後ろに引いた脚の膝を少し曲げた状態で、30秒〜1分間ふくらはぎを伸ばします。(ふくらはぎの内側の筋肉(ヒラメ筋)がストレッチされている状態)

- 後方に引いた脚のつま先と膝を内側に入れた状態で同じようにストレッチします。続けて、今度はつま先と膝を外側に向けて同様にストレッチします。

- 最後に、後方に引いた脚のつま先と膝を正面に戻し、膝をまっすぐ伸ばした状態でもう一度ストレッチします。

- 反対の脚についても上記1〜5の動作を行います。

【すねとふくらはぎのストレッチ】

すねの外側にある筋肉(前脛骨筋)は、すねの骨(脛骨)と足首をつないでおり、歩行時につま先を持ち上げるはたらき、足の裏を上から引っ張り上げて土踏まずのアーチを保つはたらきをしています。

ここが硬くなってしまうと、足首が外側を向きやすくなり、膝の外側の痛みにつながるケースがありますので、この簡単なストレッチでふくらはぎとセットでほぐすとよいでしょう。

- 床に座って両脚を前方に伸ばします。

- つま先をゆっくりと下げ、遠くに伸ばして、すねをストレッチします。

- 伸ばしたつま先をゆっくりと手前に戻し、さらに手前側にグッと引き寄せて、ふくらはぎをストレッチします。

- 上記2〜3を10回繰り返します。

| テニスボールなどを使った筋肉ほぐしもおすすめ |

|---|

| 手軽な筋肉のほぐし方として、テニスボールなどを使った方法もおすすめです。 ほぐしたい場所にボールを当ててコロコロと転がすだけなので、テレビを観ながらでもできます。 |

3-6. 【早期改善が期待できる】筋トレ

膝を支える筋肉を強化することで、膝にかかる負担を減らせるため、筋トレも膝の外側の痛みの早期改善が期待できる対策の一つです。

ただし、膝の屈伸が伴ったり、膝下にひねりが入ったりする場合、かえって症状を悪化させてしまう恐れがあるのはストレッチと同様です。

そのため本項では、膝に負担のかからない「太ももの筋トレ」に限定してご紹介します。

※膝周辺の靭帯や軟骨の状態によっては、膝に痛みを感じる場合もあります。

膝に痛みを感じる筋トレは、行わないようにしてください。

【太もも前面の筋トレ ・1】

太もも前面の筋肉(大腿四頭筋)は、膝の安定性に大きく関わっている筋肉です。

ここを鍛えることで、膝のグラつきを抑制することができるため、痛みの早期改善が期待できます。

- 床に座って両脚を前方に伸ばし、肩幅に開き、つま先を上に向けます。

両手を後方の床について、体を支えます。 - 痛みを感じるほうの膝の下に、丸めたバスタオルや枕、クッションなどを置きます。

- ゆっくりと呼吸を繰り返しながら、太ももに力を入れて膝裏でバスタオル(または枕やクッション)を押しつぶし、5秒間ほどキープします。

- 上記3を10回程度繰り返します。

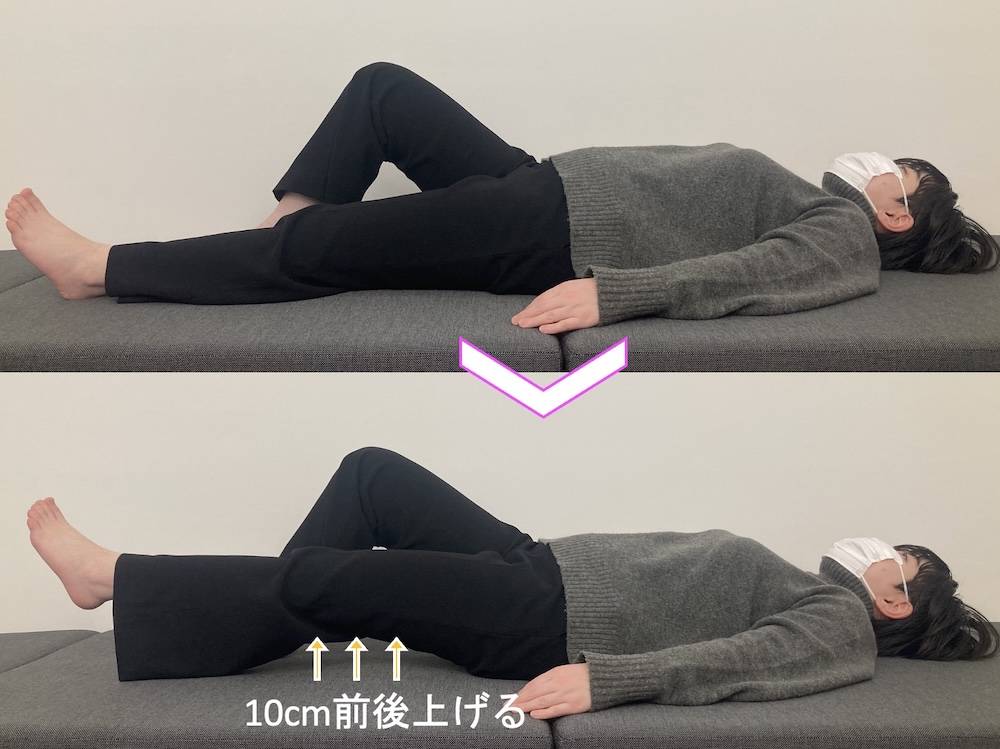

【太もも前面の筋トレ・2】

- 床に仰向けになり、痛くないほうの膝を垂直に曲げます。

- 膝が痛いほうの脚をまっすぐに伸ばしたままの状態で床からゆっくりと上げます。

- 床から10cmくらいの高さまで脚を上げたら、5秒間キープします。

その間、息を止めず、ゆっくりと呼吸を繰り返します。 - 上げた脚をゆっくりと床におろし、2~3秒間休みます。

- 上記2〜4を20回繰り返します。

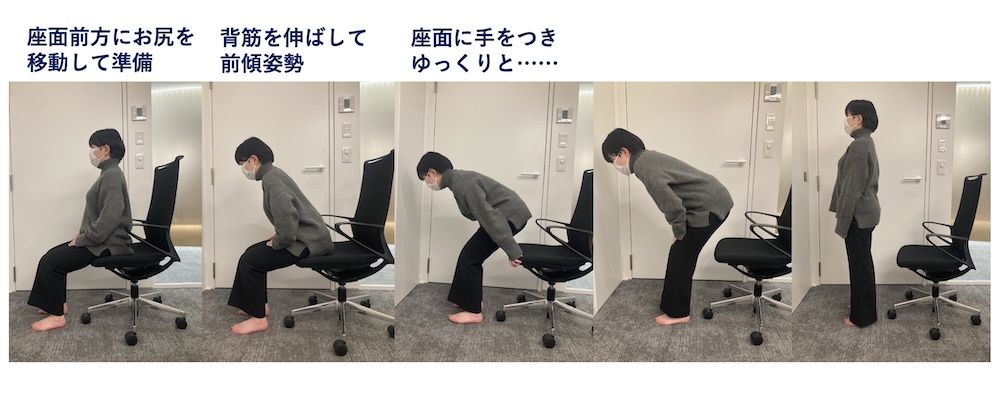

【太もも前面の筋トレ・3】

上記「太もも前面の筋トレ・2」を、椅子に腰掛けて手軽に行えるようにしたバージョンです。

負荷が少な過ぎると感じられる場合は、100円均一ショップなどで販売されているゴムバンド(トレーニングチューブ)を用いて、負荷を増しても良いでしょう。

- 椅子にごく浅く座る。(滑り落ちないように椅子の縁に手をかけておく)

- 膝に痛みがあるほうの脚を前方に伸ばして、かかとを床からゆっくりと上げます。

- 床から10cmくらいの高さまで持ち上げたら、5秒間キープします。

その間、息を止めず、ゆっくりと呼吸を繰り返します。 - 上げた脚をゆっくりと床におろし、2~3秒間休みます。

- 上記2〜4を20回繰り返します。

【太もも内側の筋トレ】

太ももの内側部分の筋肉の強化も、膝の安定性を高めることにつながります。

- 床に座って両脚を前方に伸ばし、両脚の太ももの間にボール(枕やクッション、丸めたバスタオルなどでも可)を挟みます。

- 両脚の太ももに力を入れて、挟んだボールをつぶします。

5秒間静止します。 - 上記2を20回繰り返します

減量が解決策になる場合もある |

|---|

| 全身を支える下半身。その中間に位置する膝にかかる負荷は、体重の5倍ともいわれています。 つまり、体重が重ければ重いほど、膝の負担が激増するということです。 しかし同時に、これは「たった1kg痩せるだけでも膝にかかる負荷を5kg減らせる」ということでもあります。 もしも標準体重を大幅に上回っているような状況であれば、いくらか体重を落としてみることが改善につながる可能性は十分にあるといえるでしょう。 |

4. 膝の外側が痛い!日常生活でなるべく痛みを抑えるコツ

痛みを和らげようと試みたり、早期改善を目指してストレッチや筋トレを行ったりしても、膝の外側の痛みをその場ですぐに消すことはできません。

膝が痛いと、立ち上がる、歩く、階段を昇るといった日常的な動作もツラいものです。

そこで本章では、日常生活における下記の動作において生じる痛みをなるべく抑えるコツ、できるだけ膝に負担をかけない身体の使い方をご紹介します。

どれもちょっとした心がけですので、ぜひお試しになってみてください。

4-1. 座り方のコツ

膝のためには、「床座は避けて椅子に座る」、ことを徹底しましょう。

正座(いわゆるお姉さん座りも含む)や横坐りは、膝の屈曲角度が大き過ぎ、膝まわりの関節や組織に大きな負荷がかかってしまいます。

また、膝が外側に広がるあぐらは、ランナー膝や外側側副靭帯損傷であれば痛みを感じている靭帯そのものが引っ張られ、外側半月板損傷であれば半月板に圧力がかかるため、痛かったり不快感を感じたりします。

少なくとも座っている最中の膝への負荷は少ない体育座りも、立ち上がるタイミングでの負荷が避けられないため、やはり「基本的に床座はNG」と考えて、可能な限り椅子に座るようにしましょう。

4-2. 立ち上がり方のコツ

椅子やベッドから立ち上がる際は、以下の順序で立ち上がるようにすると、膝の痛みが強くなりません。

- 深く腰かけている場合は、座面の前方にお尻を移動させる。

- 背筋を伸ばし、軽くお辞儀をするように上半身を前傾させる。

- 前傾姿勢のまま、椅子の座面に手をついて体を支えながらゆっくりとお尻を上げる。

この姿勢で立ち上がると、頭〜膝〜足が縦一直線に並び、太ももやお尻、座面についた腕にも負荷が分散されるため、膝だけに負荷が集中しません。

椅子に腰かける際は、上記順序の逆で腰を下ろすようにすると、膝の痛み抑えて座ることができます。

4-3. 歩き方のコツ

首を前方に突き出さず、真っ直ぐな姿勢を意識して歩く……といった歩き方そのものへの配慮も大切ですが、膝のためには、クッション性が高く足に合った靴を履くのが最優先です。

クッション性の不十分な靴では、着地時の衝撃がダイレクトに膝に伝わり、特に関節や軟骨に大きな負荷がかかってしまいます。

また、靴が足に合っていないと、どう歩いたところで膝を始め脚全体に負担がかかってしまいます。

膝の外側が痛い場合、痛みが多少落ち着いた後は、膝の安定に欠かせない筋肉を落とさないようにするために、じっとしているよりもむしろ身体をある程度動かすことが推奨されます。

長距離歩くことはおすすめできませんが、足に合い、ウォーキングに適したクッション性の高い靴を履いて、膝への負荷を軽減しながら適度に歩きましょう。

4-4. 階段の昇り方・降り方のコツ

階段の昇り降りは、膝のことを思えば、エレベーターを使うなどしてできる限り避けるのが正解です。

なぜなら、重力に逆らう上方向への移動や、体重と重力の分だけ負荷が増大する下方向への移動が加わるため、膝にかかる負荷は平地の移動に比べて大きくなるからです。

どうしても階段を使わなくてはならない場合は、手すりがあるなら必ず手すりを持って、負荷を腕にも分散させるようにします。

加えて、下記のように踏み出す脚を意識するようにすると、痛みのあるほうの膝にかかる負荷を軽減でき、最小限の痛みで済みます。

痛みが「ない」ほうの脚から次の段へ踏み出します。

身体を一段上に持ち上げるために踏ん張る必要のある「次の段に先に踏み出すほうの脚」を痛みがないほうの脚にして、膝が痛むほうの脚により大きな負担がかからないようにするためです。

重心が上の段に踏み出したほうの脚(=痛みがないほうの脚)の上に移ったら、下段に残っている痛いほうの脚を持ち上げ、もう片方の脚が載っているのと同じ段の踏面に着地させます。

一般的な一歩ごとに一段上がる昇り方ではなく、左右両脚を使って一段ずつ昇る方法(小さな子供がよくする昇り方)で、身体を持ち上げる瞬間の負荷を、膝が痛くないほうの脚に集中させるのです。

痛みが「ある」ほうの脚から次の段へ踏み出します。

最後まで身体を支えていなけれなならない「手前の段に残っているほうの脚」を痛みがないほうの脚にして、膝が痛むほうの脚により大きな負担がかからないようにするためです。

重心が下の段におろしたほうの脚(=痛みがあるほうの脚)の上に移ったら、下段に残っている痛みがないほうの脚を、もう片方の脚が載っているのと同じ段の踏面に着地させます。

昇るときと同様に、一歩ごとに一段下がる降り方ではなく、左右両脚を使って一段ずつ降りる方法で、最後まで身体を支えるのにかかる負荷を、膝が痛くないほうの脚に集中させるのです。

5. 病院に行っても原因不明または改善しない膝の外側の痛みは整体院に行くのがおすすめ

膝の外側が痛いからと整形外科で受診しても、原因となるようなことがはっきりとは見当たらないと診断されるケースも時にあります。

あるいは、通院治療を続けているのに改善しない(膝の痛みは、安静にしていれば通常6週間以内に良くなるケースが多い)、違和感がなくならないというケースもしばしば見受けられます。

そういった場合は、次のような理由から、整体院に行くことをおすすめします。

- 整体院なら痛みの原因を特定できるから

- 整体院なら全身のバランスを整えられるから

それぞれの理由について、以下でもう少し詳しく見ていきましょう。

5-1. 【おすすめの理由1】痛みの原因を特定できるから

膝の外側が痛む原因の探り方は、整体院と整形外科とでは異なります。

整形外科では、基本的に、痛みのある膝まわりのみを調べます。

一方、整体院では、痛みがある部分だけを調べるのではなく、「真の原因は別の場所、別の要因にあるのかもしれない」という前提に基づいて、絡まった糸を解きほぐしていくように体全体〜日常生活の習慣から原因を探っていきます。

つまり、「原因がどこにあるのかわからない」という痛みこそ、整体院の得意分野なのです。

医療の実情として、痛みの原因が別の場所や要因にあることは多いにもかかわらず、保険適用の治療では「痛みのある部位の検査」だけに制限されてしまうことが大半です。

しかし、整体院は原則として自費診療であるからこそ、範囲を限定されません。

多角的な視点から真の原因を特定することが可能であり、ひいては根本的な改善にも辿り着けるのです。

膝の外側の痛みの原因が不明なら、整体院の出番といえるでしょう。

5-2. 【おすすめの理由2】全身のバランスを整えられるから

人間の体は、絶妙なバランスの上に成り立ち、機能しています。整体院は、そうした全身のバランスを整えることを得意としています。

膝の外側の痛みの原因が全く別の場所に見つかることがあるように、膝の外側の痛みが全く別の場所に影響を及ぼすこともあります。

無意識のうちに膝の痛みをかばうことにより、そのうち全く別の場所にも不調が現れ、それが連鎖していき「肩も腰も背中も痛いし、最近は頭痛もする」といったような事態に陥ることも珍しくありません。

ですが、整体院のアプローチ方法は、全身の各部位の関係性に配慮しながら、膝の外側の痛みの裏に隠れている複数の要因にまで働きかけるというもの。長年の肩こりが悩みで整体に通っていたら、いつの間にか膝の痛みもなくなっていた、というようなことも大変多いのです。

膝だけを見て、膝だけに働きかける部分最適ではなく、「全体最適」を目指せるのが、整体院です。

6. 膝の外側が痛い時に失敗しない整体院の選び方

世の中には実に数多くの整体院が営業しています。ですから、膝の外側の痛みに悩むあなたが、整体院に行くことを検討するときに困るのは、「何を基準に整体院を選べばよいのか」ではないでしょうか。

大事な身体を診てもらうのですし、万が一にもかえって悪化してしまうようなことは避けたい。絶対に失敗したくないですよね。

そこで本章では、膝の外側が痛い場合に整体院を選ぶ際の判断基準(下記)について解説します。

- 医療に関する国家資格を有する整体師が施術しているか

- 本当の原因を特定し的確な施術を行う技術力があるか

「ここに決めてよかった!」と思えるような整体院を見つけるために、ぜひご参考になさってください。

6-1. 医療に関する国家資格を有する整体師が施術しているか

整体院を選ぶ際は、医療に関する国家資格を有しているかどうかを確認しましょう。

なぜなら、整体師として施術するために必須の資格や求められる経験はなく、全くの未経験で独立開業するというのはさすがに現実問題として難しいですが、理論的には誰でも整体師になれるからです。

実際、技術力や施術のクオリティは整体院によりかなりバラつきがあるという状況において、医療に関する国家資格の有無は、施術の確かさを担保するものの一つといえます。

医療系の国家資格には、主に下表のようなものがあります。

| 国家資格名 | 概要 |

|---|---|

| 柔道整復師 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷を、整復(ずれた骨や関節を本来の位置に戻す治療法)や固定(早期回復を目的として患部を固定する治療法)などにより治療するエキスパート |

| 理学療法士 | 病気・ケガ・加齢などにより低下した運動機能を、日常の基本動作(起き上がる・立つ・歩く等)を不自由なく行えるレベルに回復させるリハビリのエキスパート |

| 作業療法士 | 自立した生活を送る上で必要となる作業(歯を磨く、服を着る、掃除する、字を書く等)や、社会生活に必要な適応能力を回復させる、心身両面のリハビリのエキスパート |

| 鍼灸師 (はり師ときゅう師の2つの国家資格を取得している人の便宜的な呼称) | 鍼や灸でツボを刺激することにより、人間が元来持つ自然治癒力や免疫力を高め、体調を回復させる、東洋医学のエキスパート |

もちろん、国家資格ではなく民間資格を有する優れた整体師や、肩書きなどなくても経験値と学習意欲の高さに支えられた広い知見が自慢の整体師はいるはずで、国家資格の有無はあくまで目安です。

「所定の年数をかけて習得した専門的な知識とスキルが間違いなくある」という参考材料として、整体院選びに役立てましょう。

6-2. 本当の原因を特定し的確な施術を行う技術力があるか

痛みや不調の真の原因を特定して、的確な施術を行うだけの技術力があるかどうかを確認しましょう。

そうした実力がなければ、整体院に頼る強力な理由である「真の原因を特定したい」「的確な施術で痛みを和らげたい」といったニーズに応えてはもらえないからです。

また、真の原因に対して的確な処置が行われなければ、結局また同じ原因による痛みの再発もあり得ます。

原因を特定するスキルや、施術の技術力の高さは、実際に施術を受けてみないことにはわからない部分ですが、カウンセリングを重視しているかどうかは一つの目安となるでしょう。

- 毎日の生活スタイルやリズム

- 業種・職種、力仕事か立ち仕事かデスクワークか、業務内容の特徴

- 自宅や職場の環境の特徴(例:冷える場所で長時間作業する)

- 運動習慣や運動量

- 日々の食事の摂り方、食べ物の好み

- 過去に罹患した病気や、事故や怪我の経験

といった多くの事柄を踏まえた上でなければ、痛みの真の原因の特定は難しいです。

したがって、こうした複数の要因のヒアリングを行わず、痛む場所を聞いただけで施術がスタートするようなスタイルでは、対症療法に終始する可能性が高いといえます。

また、顧客の口コミの内容や、医療関係者の推薦文などからも、ある程度までは推測可能です。

これらの情報を参考に、技術力のある整体院を見つけていきましょう。

7. 原因不明の膝の外側の痛みがある場合はJITAN BODYにお任せください!

膝の外側が痛いけれど原因がわからず、整体院へ行ってみることを検討されているなら、高い技術力に定評のある私たち「JITAN BODY」にお任せください。

おすすめする主な理由は、次の3つです。

- スタッフ全員が医療系国家資格を取得している

- 短時間かつ痛い部分に触れない、身体への負担の少ない治療ができる

- 膝の痛みのお悩みでJITAN BODYの施術を受けた多くのお客様にご満足いただけている

それぞれについて、以下で詳しくご説明します。

7-1. スタッフ全員が医療系国家資格を取得している

「JITAN BODY」のスタッフ(施術者)は全員が、以下に挙げるような医療系の国家資格を取得しています。

| 国家資格名 | 概要 |

|---|---|

| 柔道整復師 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷を、整復(ずれた骨や関節を本来の位置に戻す治療法)や固定(早期回復を目的として患部を固定する治療法)などにより治療するエキスパート |

| 理学療法士 | 病気・ケガ・加齢などにより低下した運動機能を、日常の基本動作(起き上がる・立つ・歩く等)を不自由なく行えるレベルに回復させるリハビリのエキスパート |

| 作業療法士 | 自立した生活を送る上で必要となる作業(歯を磨く、服を着る、掃除する、字を書く等)や、社会生活に必要な適応能力を回復させる、心身両面のリハビリのエキスパート |

| 鍼灸師 (はり師ときゅう師の2つの国家資格を取得している人の便宜的な呼称) | 鍼や灸でツボを刺激することにより、人間が元来持つ自然治癒力や免疫力を高め、体調を回復させる、東洋医学のエキスパート |

だからこそ、資格取得の過程において徹底的に学んだ人体のメカニズムに関する豊富な知識や知見を施術に活かすことができ、確かな手応えを感じていただくことにつながっています。

詳細は後述しますが、「JITAN BODY」の短時間でも高い効果を見込める施術のベースとなっている「操体法」は、人体構造を熟知しいていなければ実践できません。

「JITAN BODY」でなら、深く掘り下げた専門知識と卓越した技術に支えられた施術で、感動体験を味わえるはずです。

7-2. 短時間かつ痛い部分に触れない、身体への負担の少ない治療ができる

「JITAN BODY」では、短時間で済み、痛みのある部分に直接触れることもない、身体への負担の少ない治療が可能です。

なぜなら、「JITAN BODY」の施術には、次に挙げる2つの大きな特徴があるからです。

- 根本原因の特定にとりわけ力を入れ、表面に見えている症状に対する対症療法ではなく、痛みや不調を引き起こしている真の原因に的確にアプローチする

- 東洋医学や民間療法をベースに開発された「操体法」の手技で、痛みのある部分に触れずに遠隔で働きかける

整体の施術は、時間がかかればそれだけ身体には負担となりますが、カウンセリングに時間をかけて根本原因を見極め、そこに的確にアプローチすることで、短時間でも大きな効果を見込めます。

また、痛む部分に直接触れられるのは苦痛ですが、操体法に基づく手技を用い、全身を包み込む筋膜のラインに沿って刺激を与えれば、別の部位から目的箇所に働きかけられ、苦痛に耐える必要がありません。

結果として、身体への負担の少ない治療が可能となります。

こうした「JITAN BODY」の根本原因を見極める力、直接触れることなく痛みのある部分にアプローチ可能な技術力は、多くの同業者や医療従事者にも認められており、事実、多数の推薦を受けています。

ツラい膝の外側の痛みを緩和したいなら、身体への負担を抑えながら確実な改善を目指せる「JITAN BODY」をおすすめします。

7-3. 膝の痛みのお悩みがJITAN BODYで緩和した実際のお声

「JITAN BODY」には、膝の痛みにお悩みだったお客様からの喜びの声が多数寄せられており、これは私たちの施術にご満足いただけていることの何よりの証だと考えています。

整形外科に長年通っていても改善が見られなかったお客様、手術が必要と言われていたお客様などを含む多くの方からのそうしたコメントのうち、いつくかをピックアップしたものが下記です。

膝の痛みにお悩みだったお客様からの口コミ

「不思議な施術だが効果は抜群」(40代男性)

「3回目の施術でだいぶ楽になりました」(30代女性)

「整形外科で変わらなかった膝痛が良くなった」(40代男性)

「大満足の整体でした」(40代男性)

それぞれの口コミ詳細を以下でご紹介します。

(※口コミはあくまで個人の感想であり、効果には個人差があります)

「不思議な施術だが効果は抜群」

階段の昇り降りで膝に痛みが出て仕事に支障があるので整形に行ってみたが変形していると言われ痛み止めを出されただけでした。

当然良くなるわけもなく困っている所、口コミをみて受けてみようと思いました。

店舗はとても綺麗で清潔感がありやってくれる先生もとても良い感じでした。

実際にやってもらうと膝でなく足や腰を動かすような感じだったので不思議に思いましたが終わった後は始めとは違うのがすぐにわかりました。

変形しているせいと言われて半ば諦めていましたが変わるんだと思いました。(40代 男性)

引用元:JITAN BODY|お客様の声

「3回目の施術でだいぶ楽になりました」

学生時代に怪我をして以来、右膝の痛みがあり近所の整骨院に通っていましたが、一向に良くならず困っていた為ジタンボディに通うことにいたしました。

私の身体の状態をしっかりと聞いてくださり、施術も優しく体への負荷が大きくならないように考えておこなってくれます。

3回目の施術でだいぶ楽になりましたが、良い状態を維持する為、もう少し通いたいと思います!

先生方もとても明るくて楽しいです。

国家資格を取得している様でしっかりとした知識と技術は安心できます。

痛みで悩んでいる方、おすすめの院です。(30代 女性)

引用元:JITAN BODY|お客様の声

「整形外科で変わらなかった膝痛が良くなった」

ここに来院する前までは整形外科に長年通っていたのですが、なかなか膝の痛みが改善せずに悩んでいました。

整形の先生にこのまま痛みが続くようだと手術するのもひとつの手だね、と言われて、それだけは避けたいと思いインターネットで探してここに来院しました。

ここで施術をしてもらった後には痛みがなくなり、快適に歩けるようになり、正直びっくりしました。

あんなに体重をかけるのが痛かったのが、30分以上歩いても大丈夫になりました。

まだ少しだけ違和感が多少ありますが、これからも通わせていただきます。(40代 男性)

引用元:JITAN BODY|お客様の声

「大満足の整体でした」

先日、ランニングをしていて、突然膝がいたくなりました。

ジタンボディをみつけて電話をかけました。

初めて整体を受けてみたのですが、思っていたよりも楽に受けられました。

症状が出た原因をしっかりと話してくれとてもわかりやすく納得できました。

施術後に膝の痛みがなくなり嬉しくなりました。

ありがとうございました。

またよろしくお願いします。(40代 男性)

引用元:JITAN BODY|お客様の声

ツラい膝の外側の痛みをなんとかしたい方、もう治らないのではと諦めている方は、ぜひ一度「JITAN BODY」にご相談ください。

8. まとめ

▼膝の外側が痛い場合に考えられる原因は、次の3つです。

- ランナー膝(腸脛靭帯炎)

- 外側半月板損傷

- 外側側副靭帯損傷

▼膝の外側が痛い場合にできる、痛みの緩和や早期改善のためのセルフケアは、次の6つです。

- アイシング

- テーピング

- サポーター

- 湿布

- ストレッチ

- 筋トレ

▼日常のさまざまな動作(座る・立ち上がる・歩く・階段の昇り降り)において実践できる、膝の外側の痛みをなるべく痛みを抑えるコツについては、下記リンクよりご参照ください。

▼膝の外側の痛みの原因がはっきりしない場合、治療を続けていても改善しない場合は、根本原因の特定が得意分野である整体院に頼ってみるのがおすすめ。

▼膝の外側が痛い場合の整体院選びのポイントは、次の2点です。

- 医療に関する国家資格を有する整体師が施術しているか

- 本当の原因を特定し的確な施術を行う技術力があるか

本記事を、膝の外側の痛みにお悩みの皆様の痛み緩和と、1日も早い治癒、そして満足行く整体院選びにお役立ていただければ幸いです。

コメント