「私ってどうしてがに股なんだろう?」

「自分のがに股が気になるから治したい!」

ふとした瞬間に周りの人と比較して、自分ががに股なことに気がついた時は、なんでがに股になってしまったのだろうといつの間にかがに股になっていたのだろう…と悩んでしまいますよね。

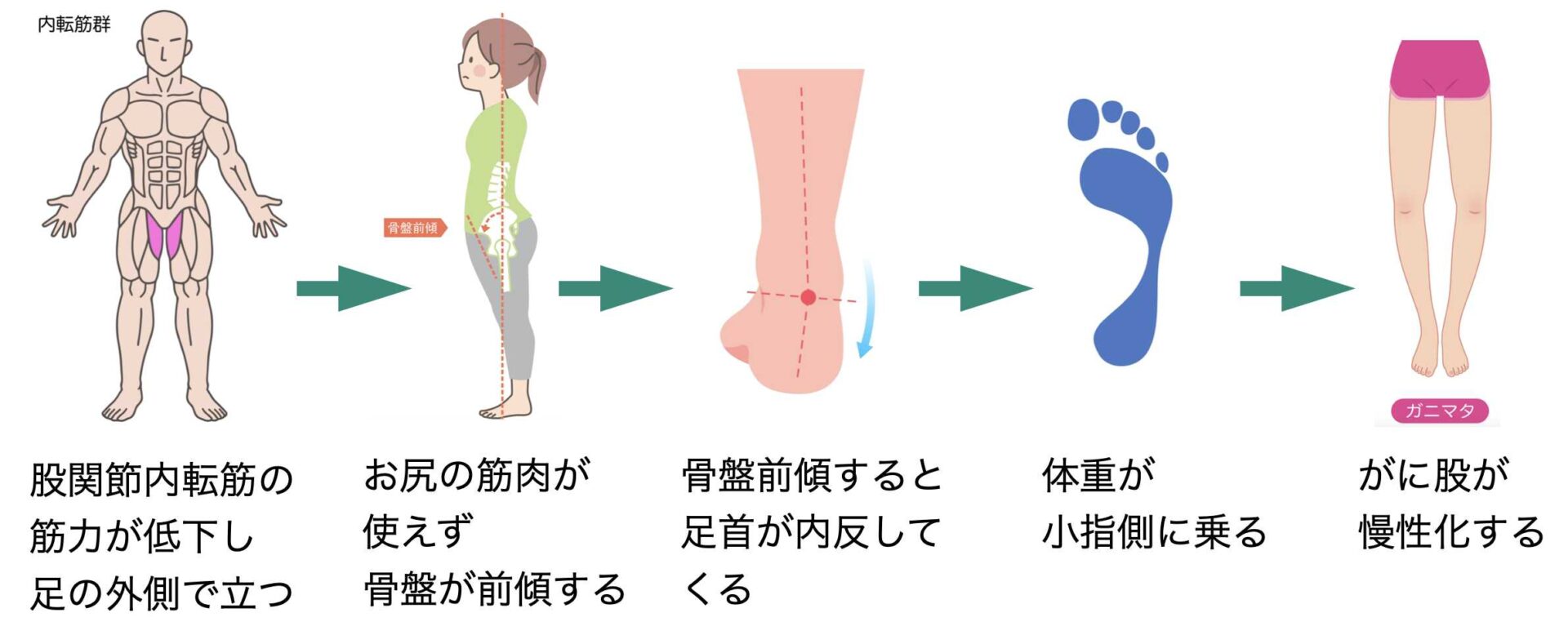

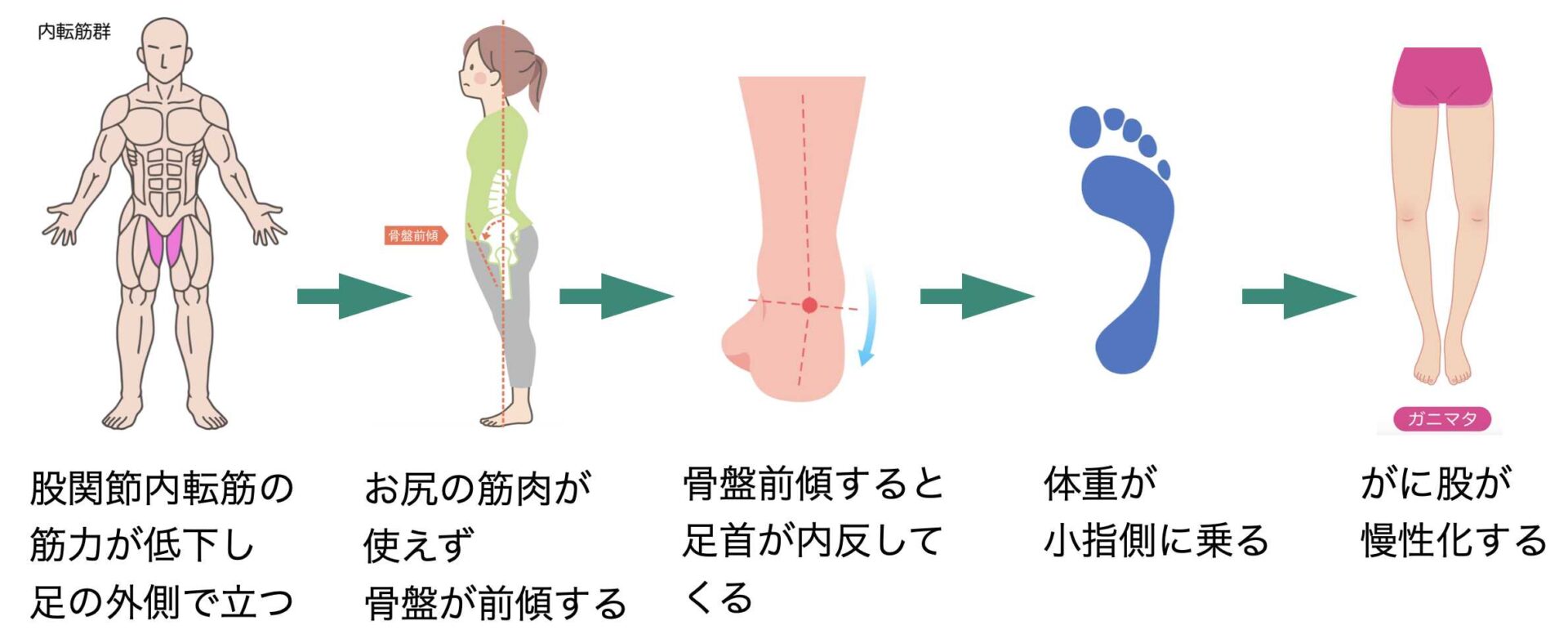

がに股とは、足も膝も外側を向いている状態で、以下のようなメカニズムで進んでいきます。

がに股は、股関節内転筋(太ももの内側にある筋肉)の筋力低下から始まります。足の外側で立つようになるとお尻の筋力が使えなくなり骨盤が前傾し、足首が内側に向いていきます。すると、本来母趾側に乗るはずの体重が小指側に乗ってしまい、がに股になります。

がに股は病名ではなく、生活に大きな支障がない場合もありますが、放置するとO脚になったり、さらに悪化すると、変形性膝関節症に移行して痛みが発生したりするので、早期改善が望ましいです。

本記事では、あなたががに股について理解を深めて改善できるように、以下のことについてお伝えしていきます。

本記事でわかること

- がに股になる仕組み

- がに股を改善するためのセルフケア

- セルフケアで改善しない場合の対処法

がに股のメカニズムから正しく理解して、改善を目指していきましょう。

目次

1. がに股になる仕組み

がに股を改善するために、まず原因や仕組みを理解していきましょう。

冒頭でもお伝えしましたが、がに股は以下の仕組みで進んでいきます。

それぞれの段階を詳しくみていきましょう。どうして自分ががに股になってしまったのか、がに股の自分が今どのような状態にあるのかを把握できますよ。

| 1. 股関節内転筋の筋力低下が起きて足の外側で立つようになる |

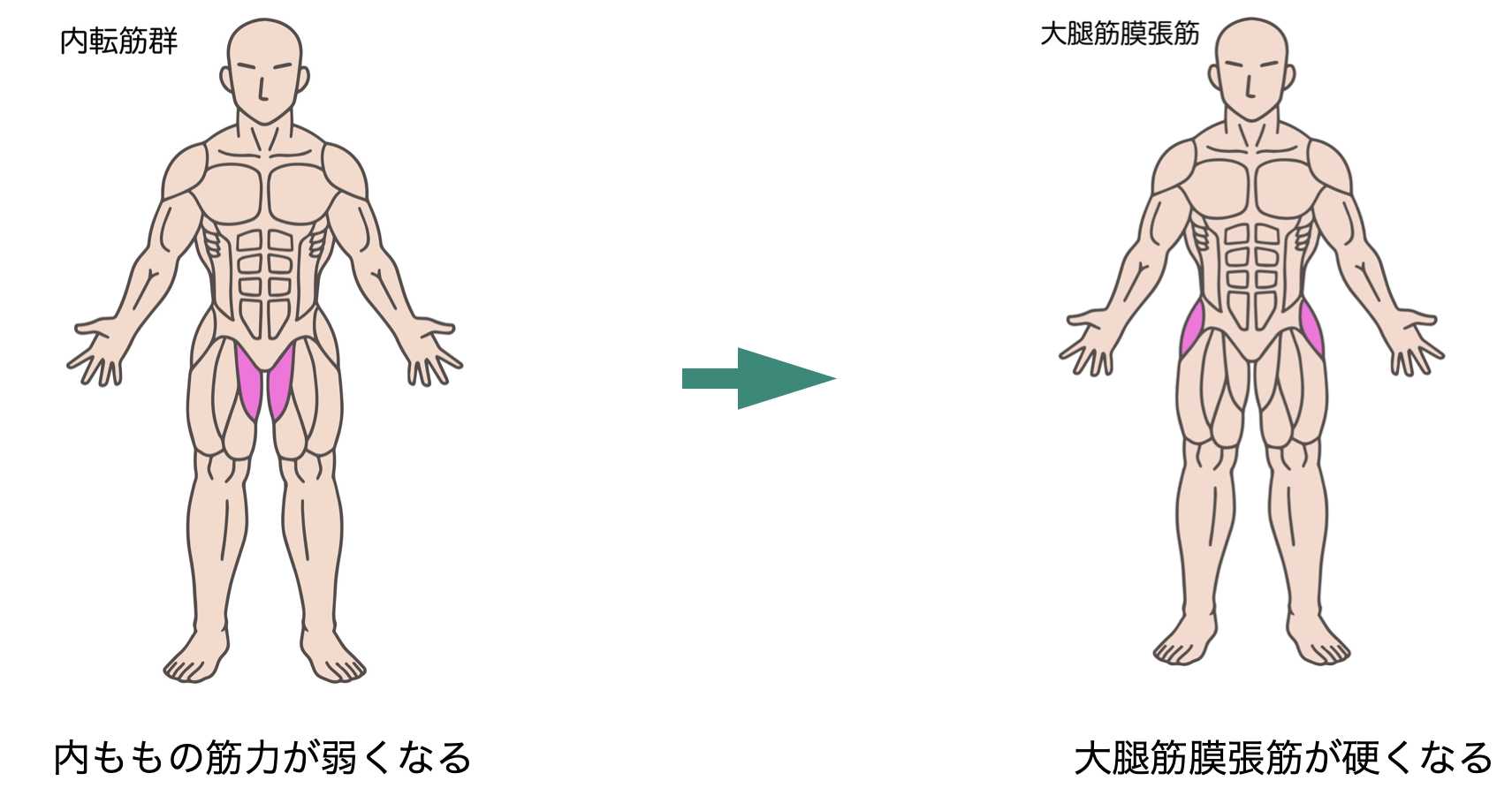

がに股は、股関節内転筋(太ももの内側にある筋肉)の筋力低下をきっかけに進んでいきますが、その原因には以下のようなことがあります。

| ・仕事などで長時間座っている ・階段を上り下りする機会が少ない ・1日の中で立っている時間が短い ・1日の歩数が少ない(4,000歩以下) ・エクササイズをする機会がない |

以上のようなことが原因で、股関節内転筋の筋力が低下すると、その弱さを補うために、大腿筋膜張筋(太ももの外側にある筋肉)を過剰に使って体を支えようとします。すると、大腿筋膜張筋が使い過ぎでどんどん硬くなり、周囲の筋肉や靭帯を引っ張って、足の外側を使って歩くようになります。

| 2. 外側で立つとお尻の筋肉が使えなくなり骨盤が前傾する |

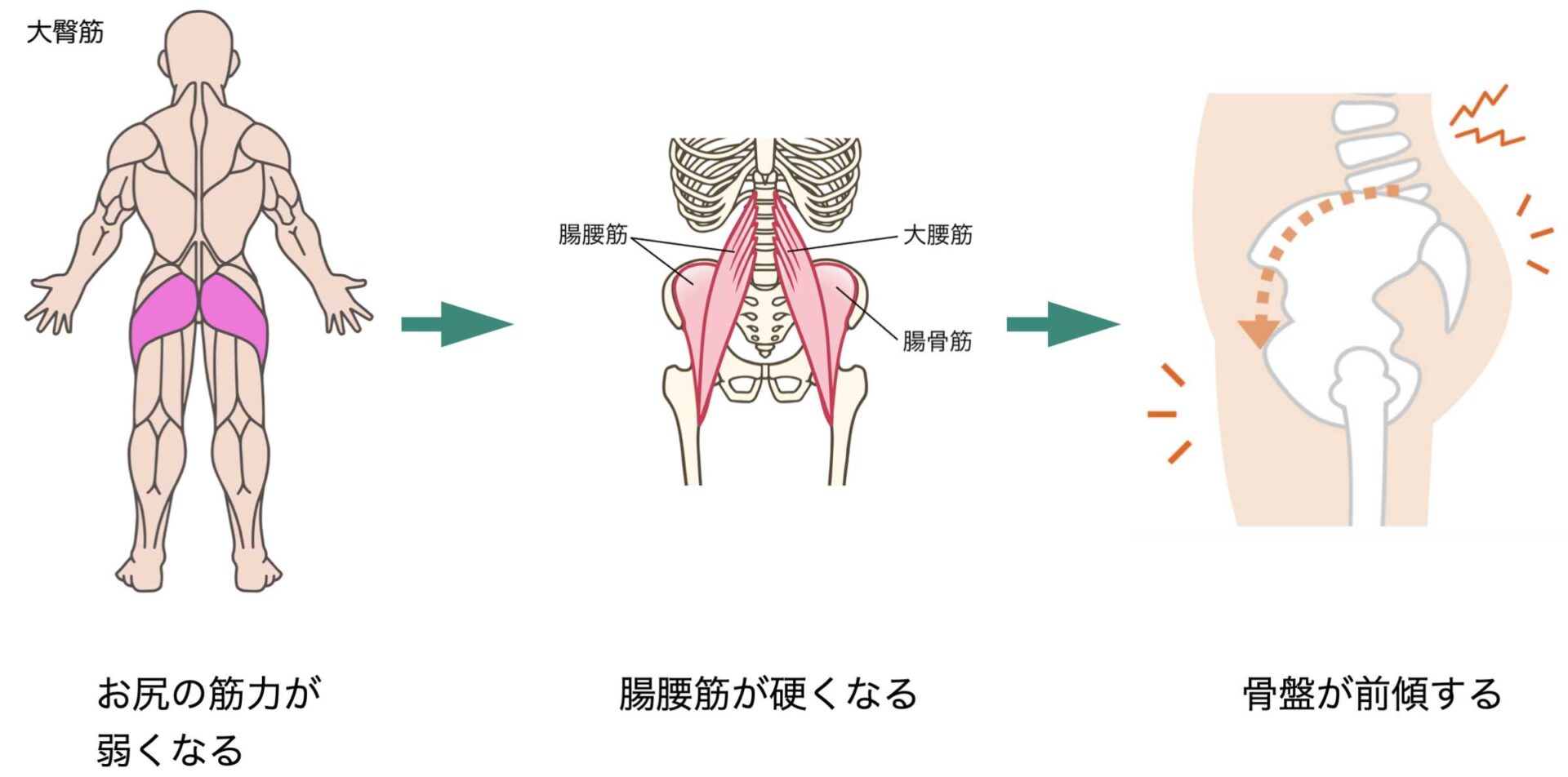

外側で歩くことを続けると、歩行時の股関節の安定化を主に大腿筋膜張筋が担うようになります。

すると、本来この役割を果たすべき中臀筋や大臀筋などのお尻の筋肉の活動が低下し、お尻の筋肉が使えなくなります。

お尻の筋肉が働かないと、歩行や立ち上がりの際に腸腰筋(上半身と下半身をつなげている筋肉)が頑張ることになり、過剰に働くことで硬くなっていきます。

腸腰筋は、骨盤を前に引っ張る筋肉でもあるので、硬くなると骨盤が前傾していきます。

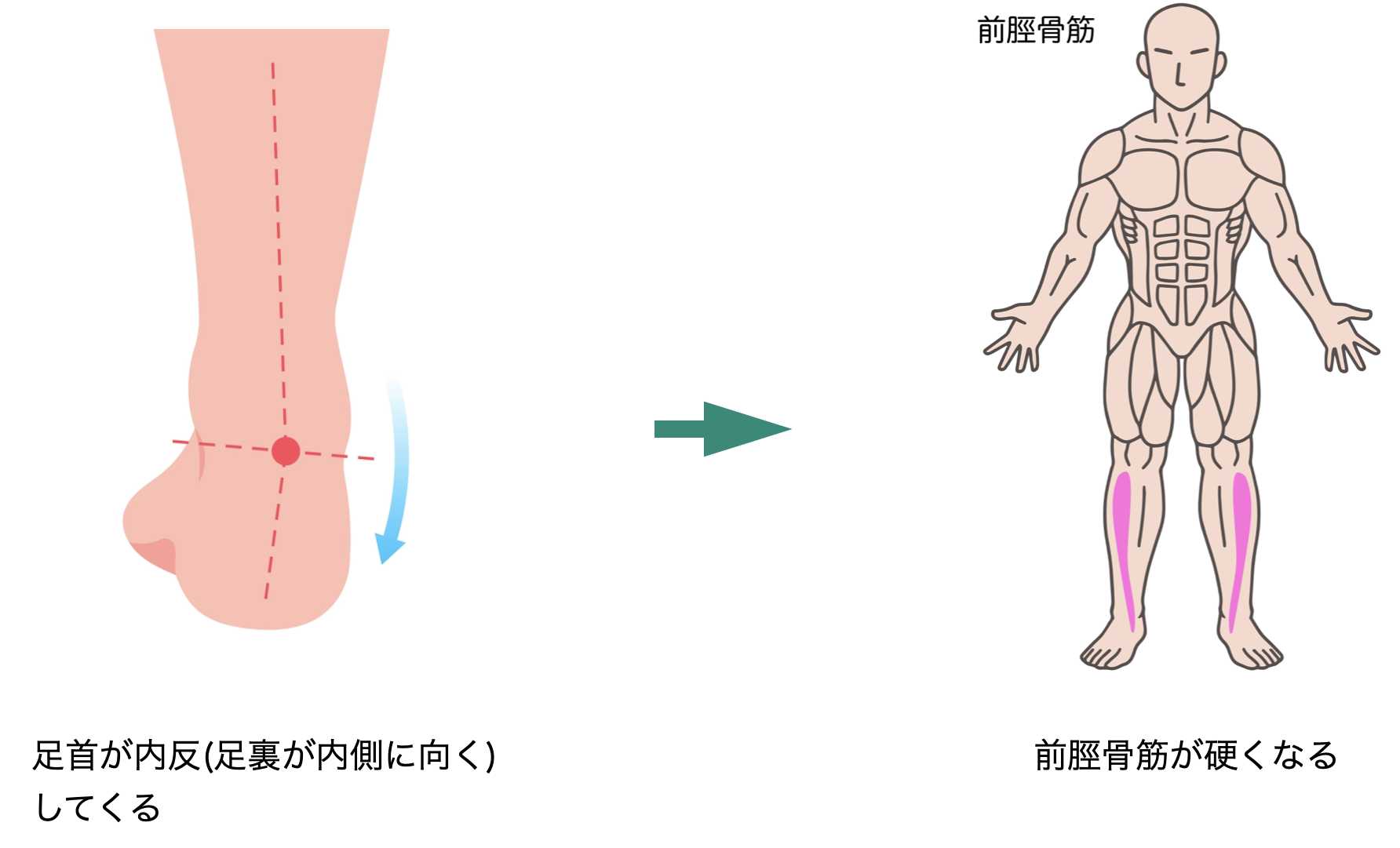

| 3. 骨盤前傾すると足首が内反(足裏が内側に向く)してくる |

骨盤が前傾すると、以下のようなメカニズムで、足首が内反してきます。

| 1.骨盤が前傾する 2.大腿骨が内旋する 3.脛骨(すね)が内旋する 4.足首が内反する |

このように、骨盤が前傾すると、下肢全体のバランスが崩れ、最終的に足首が内反します。

すると、前脛骨筋(足首から膝にかけてのスネにある筋肉)が硬くなるのですが、これは、前脛骨筋が足首の内反を補助する筋肉だからです。内反が癖になると、前脛骨筋が緊張し続けるため、筋肉が硬くなります。

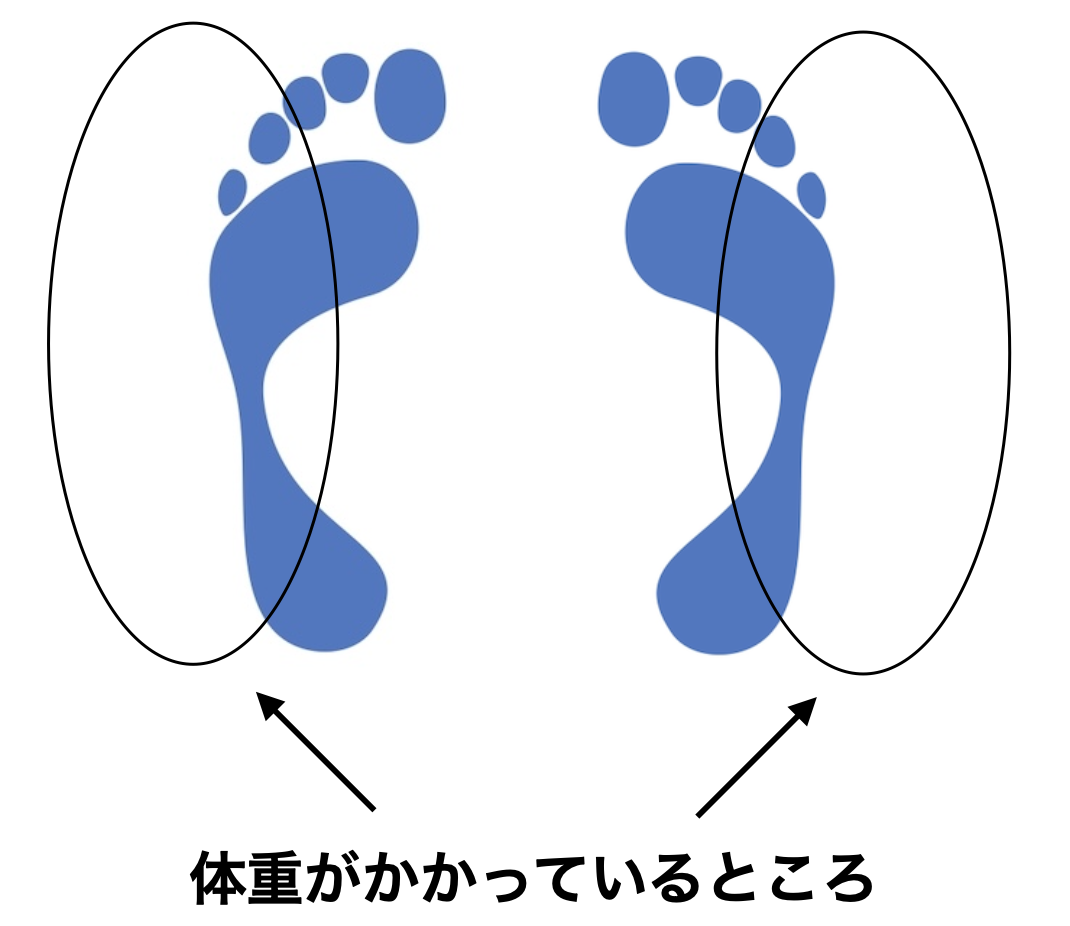

| 4. 体重が本来母趾側に乗るはずが小指側に乗る |

1〜3のプロセスを経て、本来母趾側に体重が乗るはずの体重が小指側に乗り、足の裏にかかる体重のバランスが悪くなっていきます。

バランスが悪いまま生活を続けると、足の内反がどんどん強くなったり、土踏まずのアーチが崩れたりします。すると、がに股が悪化するのはもちろんのこと、捻挫しやすくなったり、下半身の崩れから骨盤や腰にまで影響が出たりします。

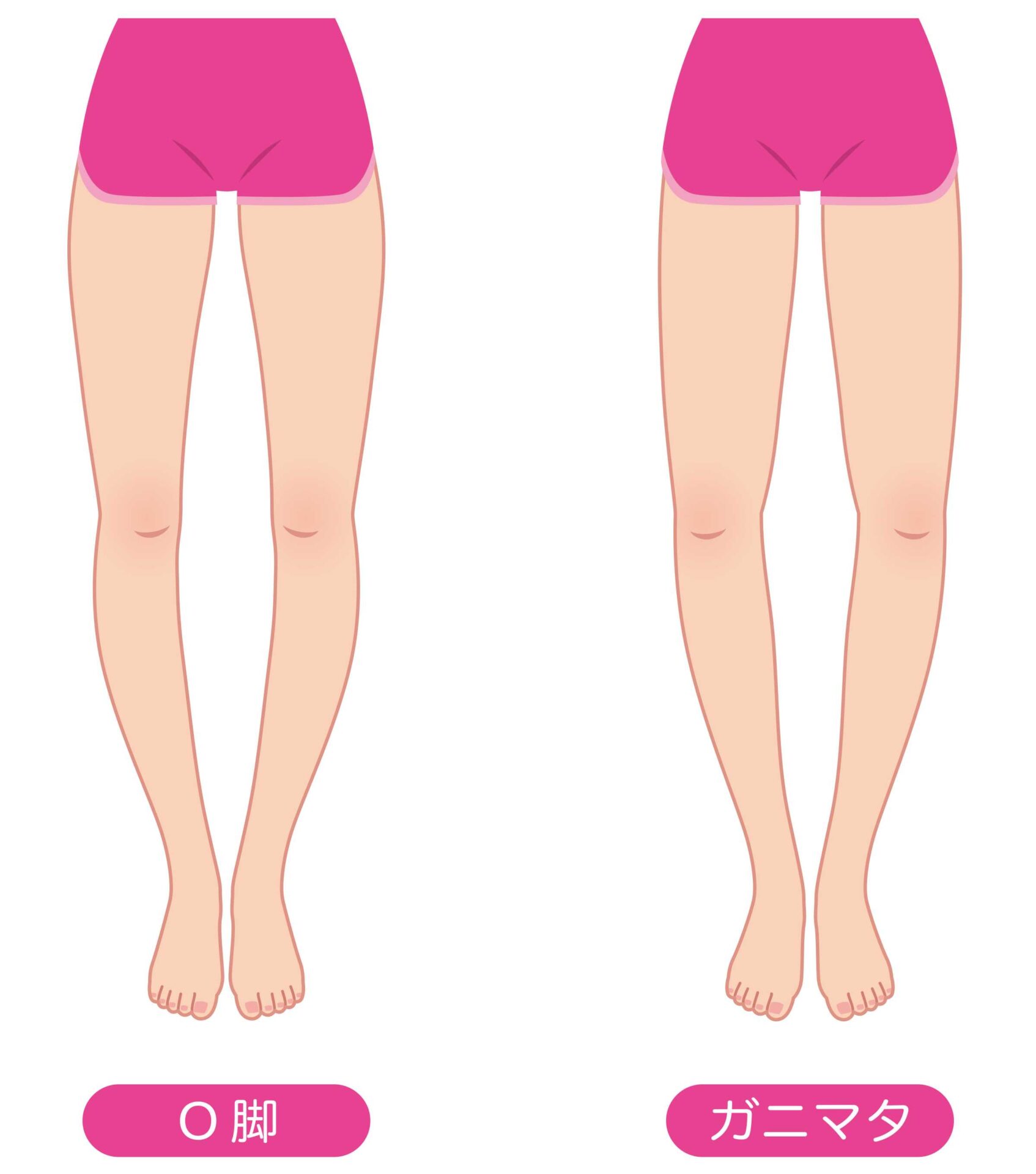

【がに股とO脚は違うもの】

足の形が似ていると思われがちながに股とO脚ですが、実は違うものです。

がに股は、足をくっつけると膝の皿が外側に向きますが、O脚は膝の皿が内側を向きます。

ただし、がに股が慢性的に続くとO脚になり、O脚がさらに悪化すると、変形性膝関節症に移行していきます。

2. がに股を改善するセルフケア

ここまでなぜがに股になってしまうのかを解説してきましたが、がに股を本気で解消したいなら、以下の3つのセルフケアを全部実践してください。

| ・正しい立ち方を身につける ・筋肉のこりをほぐす ・内もも、お尻の筋肉を鍛える |

どれも簡単な方法を紹介しているため、ぜひ日常生活に取り入れて、がに股改善を目指していきましょう。

2-1. 正しい立ち方を身につける

がに股の人は、正しい立ち方ができていない場合がほとんどです。

正しい立ち方のポイントを押さえて、1日5分トレーニングするのがおすすめです。

立つ時は、以下のポイントを意識して立ちましょう。

| 正しい立ち方のポイント |

|---|

| ・親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点に均等に体重を乗せるように意識する ・お尻の穴を締めて筋肉を使うように意識する ・頭の上から糸でつられているようなイメージで背筋を伸ばす ・肩をぐるっと回してストンと落とし胸を開く ・下腹に力を入れる |

これらのポイントを日常的に意識して過ごした上で、1日に5分、以下のトレーニングを取り入れるとより効果的ですよ。

| 正しい立ち方のトレーニング |

|---|

| 1.壁に踵をつけて立つ 2.壁に頭・肩甲骨・お尻・ふくらはぎを付ける 3.この時、腰の後ろは手のひら1枚分が理想 (がに股の人は骨盤が前傾しているので、1枚以上になる可能性が高いです。無理のない範囲で行ってください。) |

壁につかない箇所がある場合は、筋肉のこり固まりや縮みが考えられます。2-2の方法を実践して、硬くなっている箇所をほぐしてください。

2-2. 筋肉のこりをほぐす

がに股のメカニズムでお伝えしたとおり、がに股の人は大腿筋膜張筋、腸腰筋、前脛骨筋が硬くなっています。なので、各筋肉をストレッチしてほぐしていくことが有効です。

これからご紹介する3つのストレッチは、全て行っても5分程度です。全ての部位を、毎日コツコツほぐしていくことが重要なので、ぜひ続けてみてください。

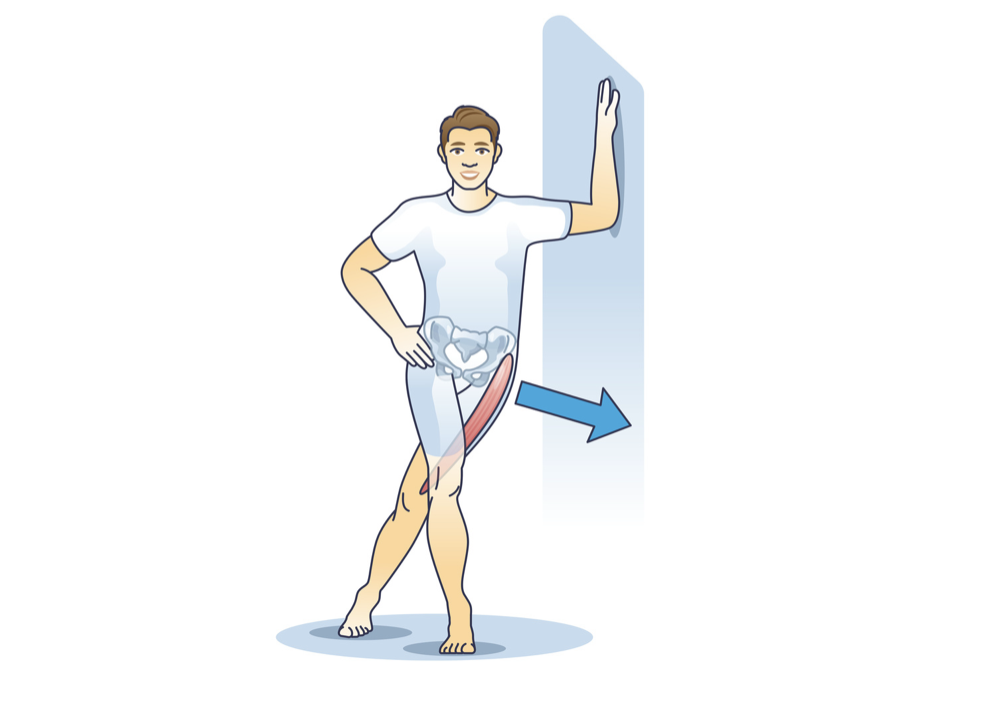

【大腿筋膜張筋のストレッチ】

1.壁の横に立ち肘を90度に曲げて壁に当てる

2.壁側の足を後ろにクロスする

3.前側の足は壁側の足に伸びを感じる程度に曲げる

4.壁に体重をかけて10秒ストレッチする

5.反対側も同じように行う

6.交互に2回繰り返す

腰に負担がかからないように、無理がない範囲で行ってください。

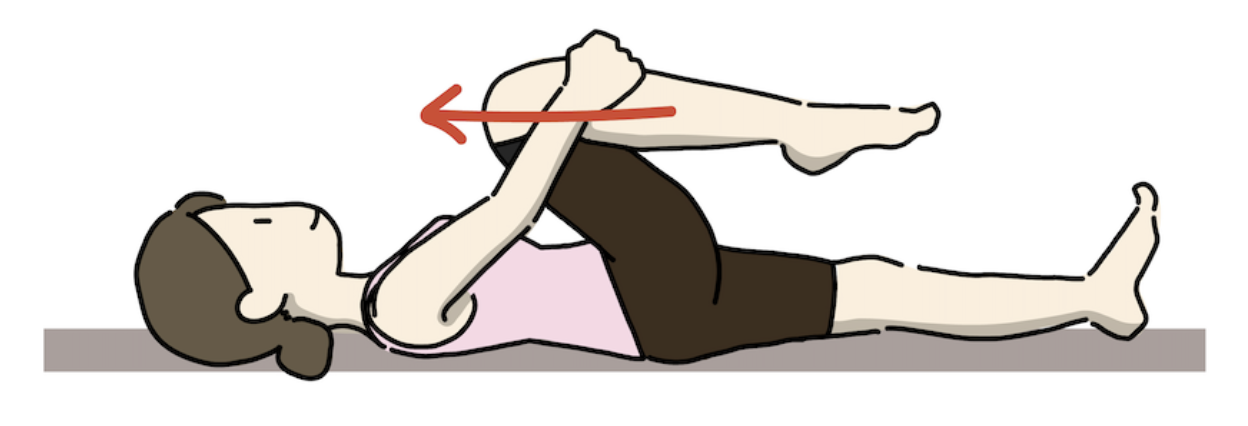

【腸腰筋のストレッチ】

1.仰向けに寝て、両足をまっすぐ伸ばす

2.両手で片ひざを抱き寄せるように抱え込み、もう片方の脚は真っ直ぐ伸ばした状態をキープする

3.足を引き寄せた状態を20〜30秒キープする

4.反対側も同じことを繰り返す

5.交互に2回繰り返す

膝を抱える時に、伸ばしている足ができるだけ浮かないようにするのがポイントです。

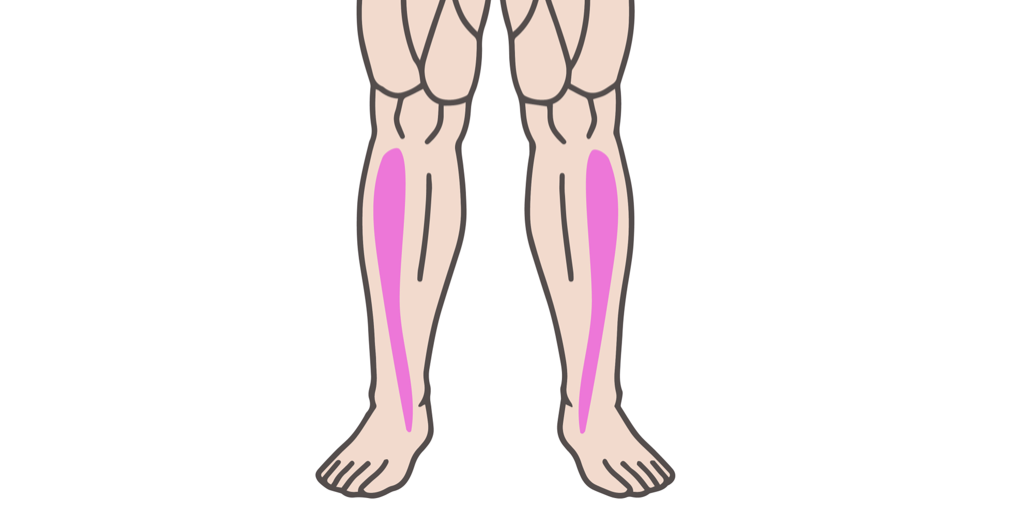

【前脛骨筋のストレッチ】

1.椅子に座る

2.片方の足を後ろに引いて爪先の甲側を床につける(椅子の座面の下に足がいくイメージ)

3.伸ばしている足の甲から脛にかけて伸びを感じたら、そのまま15~30秒キープする

4.反対側も同じように行う

5.交互に2回繰り返す

足首を痛めない程度に行ってください。

2-3. 内もも、お尻の筋肉を鍛える

がに股の人は、内ももとお尻の筋肉が弱くなっているので、トレーニングをして鍛えていきましょう。

毎日続けられるような、簡単なトレーニングをご紹介します。

【内もものトレーニング方法】

1.足を肩幅くらいに開いて立ち、両手は床に平行になるように前方に伸ばすか胸の前でクロスする

2.腰を軽く後ろに引きながら身体をゆっくりと下げ、両ひざが約90°になるようにひざを曲げる。この時、膝がつま先より前に出ないようにする。

3.10秒キープする

4.これを3セット行う

90°まで曲げられない場合は、無理をしなくて大丈夫です。できる範囲で続けましょう。

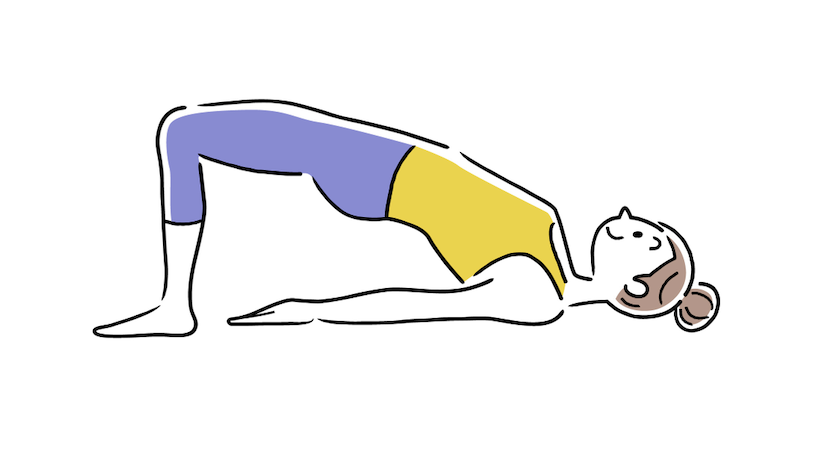

【お尻のトレーニング方法】

1.仰向けになり、両足のひざを立てて足裏を床につける

1.仰向けになり、両足のひざを立てて足裏を床につける

2.床を足裏で押してお尻を持ち上げ、お尻がいちばん高い位置で3秒キープする

3.石を吸いながら、ゆっくりとお尻を床に戻す

4.1〜3を3回繰り返す

お尻を締めながら上げ下げするのがポイントです。

3. 改善しないがに股は根本原因を見つけてアプローチする必要がある

セルフケアでがに股が改善しない場合は、どうしてあなたががに股になったのか、根本的な原因を見つけてアプローチする必要があります。

筋力低下や筋肉が硬くなる根本的な原因が、体のどこかに隠れている可能性が考えられるからです。

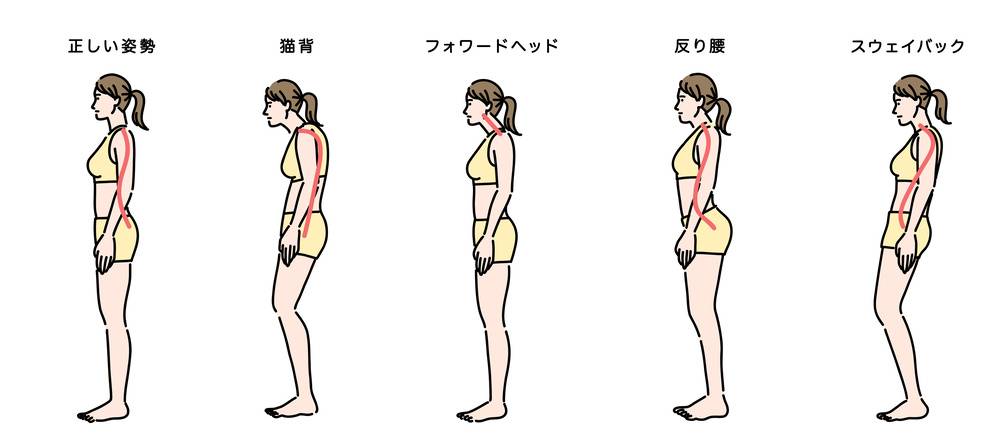

例えば、股関節内転筋(太ももの内側筋肉)の筋力が弱くなっているのは、姿勢が悪化したことが原因の場合がありますが、姿勢が悪化したそもそもの原因は腰痛、ということも考えられます。

その場合、根本原因である腰痛を改善しないと、がに股を治すことはできません。

根本的な原因を特定してアプローチしないと、がに股が多少改善されたり必要な筋肉がついたりしても、結局根本的に改善せず、イタチごっこになってしまいます。

セルフケアで改善しない場合や、なるべく早くがに股を改善したい場合は、まずはじめに根本原因を特定することを考えましょう。

4. がに股の真の原因を特定して改善したいなら整体がおすすめ

がに股の根本原因を特定してアプローチして、根本的な改善を目指したいなら、整体がおすすめです。

その理由は、以下のとおりです。

| ・レントゲンなどに映らないがに股の根本原因を見つけ出せるから ・体全体を調整してがに股の根本改善を目指せるから ・日常生活の中でがに股を改善、予防する方法を教えてもらえるから |

他の選択肢である病院との比較についてもお伝えしています。

4-1. レントゲンなどには映らないがに股の根本原因を見つけ出せるから

整体では、レントゲンやMRIなどの検査では原因がわからないような根本原因を見つけ出せます。

整体は、慢性的な体のお悩みの根本原因の特定を日常的に行なっていて、得意としているからです。

例えば、がに股の原因を特定するために、以下のようなことを行います。

| ・念入りなカウンセリング ・姿勢や歩き方の確認 ・筋肉の状態の確認 ・筋膜の癒着の確認 など |

このように、念入りに体の状態を確認して、根本原因を特定してから施術に入るのが整体では一般的です。

しかし、中には「病院の方が原因を特定できるのでは?」と思う人がいるかもしれません。

しかし整形外科などの保険診療では、症状が出ている場所への診療・治療しかできないため、骨自体に問題がなければ、レントゲンやCTを取った後でも、「骨は問題ありません」のように言われて根本原因が判明しないことがほとんどです。

がに股の根本原因を特定して根本改善したい人は、ぜひ整体に行ってください。

4-2. 体全体を調整してがに股の根本改善を目指せるから

整体では、症状がある場所に対してだけ施術するのではなく、全身を調整するので、根本改善が目指せます。

体に起きる多くの問題の原因は複雑に絡み合っていて、その原因が特定の部位以外にもある場合が多いので、体全体を調整することが重要だからです。

特に、がに股のような体の下半身全体といった大きな箇所の問題は、その部分だけに原因がない場合が多く、その原因も複数が複雑に絡み合っているケースが多いです。

例えば、がに股の場合は、ストレートネックからくる姿勢の悪化によって内ももの筋力が低下し、がに股になっている場合があります。その場合でも、整体では首、内ももだけにアプローチするのではなくて、ストレートネックを改善させて内ももの筋力を戻すために、全身にアプローチしていきます。

このような理由から、整体では根本改善が目指せるのです。

【病院の保険診療は症状が出ている部位の処置を行う】

病院や接骨院などの保険診療は、症状が出ているところに処置を行います。

例えば、膝が痛いなら膝だけにアプローチします。

なので、がに股の根本原因が骨盤の歪みだった場合でも、骨盤の歪みには対処できません。その点からも、整体院をおすすめします。

4-3. 日常生活でがに股を改善、予防する方法を教えてもらえるから

一般的に、整体では施術後に、がに股を日常生活の中で改善するためのセルフメンテナンスや、再発を予防するためのケアについて指導してくれます。

日常的にセルフメンテナンスをすることで、より効果が出やすくなったり、早期改善が期待できるからです。

例えば、がに股の人には、歩き方や立ち方、姿勢の指導をされることがよくあります。他にも、LINEで相談に乗ってくれたり、病院と比較しても親身になってくれる整体院がたくさんあります。

がに股は、日常の中で進んでいくので、専門家からセルフメンテナンスやケア方法を教えてもらって、根本改善を目指しましょう。

5. がに股の早期根本改善を目指したい人はJITANBODYにご相談ください

「がに股の根本原因を特定して早期改善を目指したい!」

「がに股改善のために整体に行きたいけど、どの整体に行けばよいかな?」

この記事を読んでこのような気持ちになった方は、ぜひJITAN BODYにお越しください。

JITAN BODYは、全国に77院を開業している整体院で、がに股の根本原因を特定して早期に根本改善を目指せるノウハウを持っています!

JITANBODYががに股の人におすすめの理由

- 施術スタッフ全員が国家資格所有者なので知識や手技のレベルが高い

- がに股の根本原因を特定できる徹底したカウンセリング

- 痛みを感じないソフトな施術

- セルフメンテナンス伝授やLINE相談で効果を高められる

なぜJITANBODYが多くの人に支持されているのか、詳しくお伝えしていきます。

5-1. 施術スタッフ全員が国家資格所有者なので知識や手技のレベルが高い

JITANBODYのスタッフは、全員が国家資格を取得しています。そのため、国家試験をクリアする水準の知識を持った施術者の、専門的な施術が受けられます。

整体は国家資格の有無に関わらず開業できるので、より確かな知識や技術がある整体を選びたいなら、国家資格取得者が施術してくれる整体を選んでください。

整体に関係している国家資格には、以下のようなものがあります。

整体に関係する国家資格

- 柔道整復師

捻挫・打撲・骨折・脱臼などの外傷に、手術ではない方法(手技や包帯固定など)でアプローチしたり、リハビリを行ったりする - 理学療法士

ケガや病気で身体に障害がある人・障害の発生が予想される人に対し、動作の回復や維持、障害悪化の予防を目的にした施術(運動療法・物理療法など)を施す - 鍼灸師

鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて、身体の自然治癒力を高めたり、身体の不調を緩和したりする - あん摩マッサージ指圧師

患部を押したり揉んだりすることで、身体の不調を緩和する施術を行う - 作業療法士

日常生活に必要な動作を改善するためのサポート

整体に関係する国家資格取得者は、原因不明の不調を緩和したり、日常生活の中の動作を改善させたりする専門家です。

がに股は原因の特定や改善が難しい不調ですが、ぜひJITANBODYにお任せください。

5-2. がに股の根本原因を特定できる徹底したカウンセリング

JITANBODYでは、独自のカウンセリングでがに股の根本原因を特定できます。

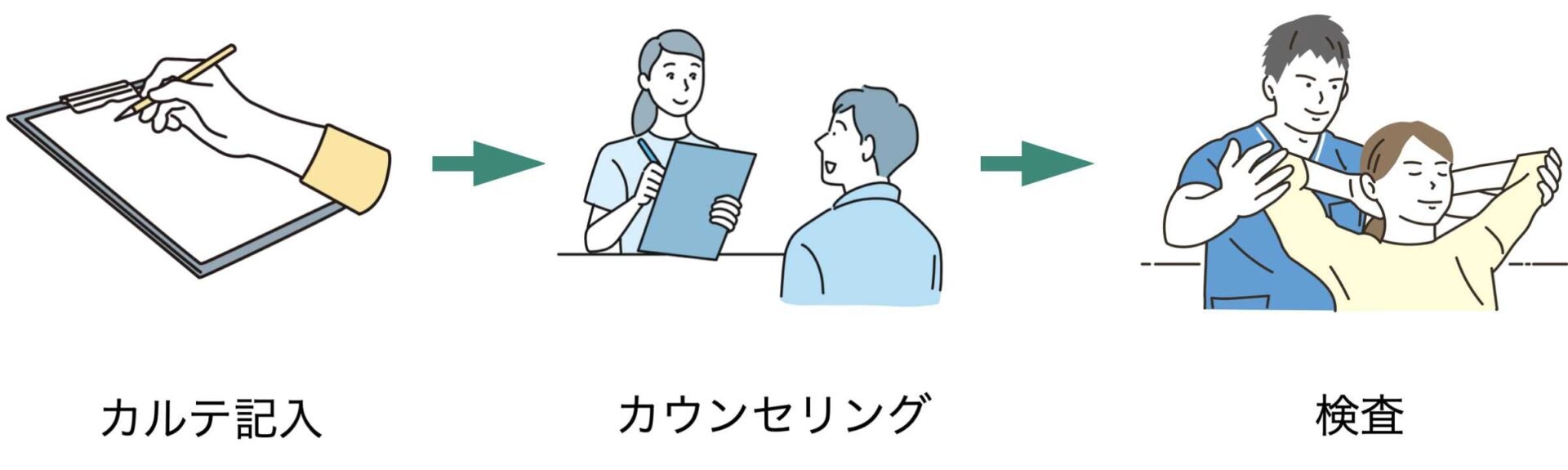

根本原因を特定する流れは、以下のとおりです。

|

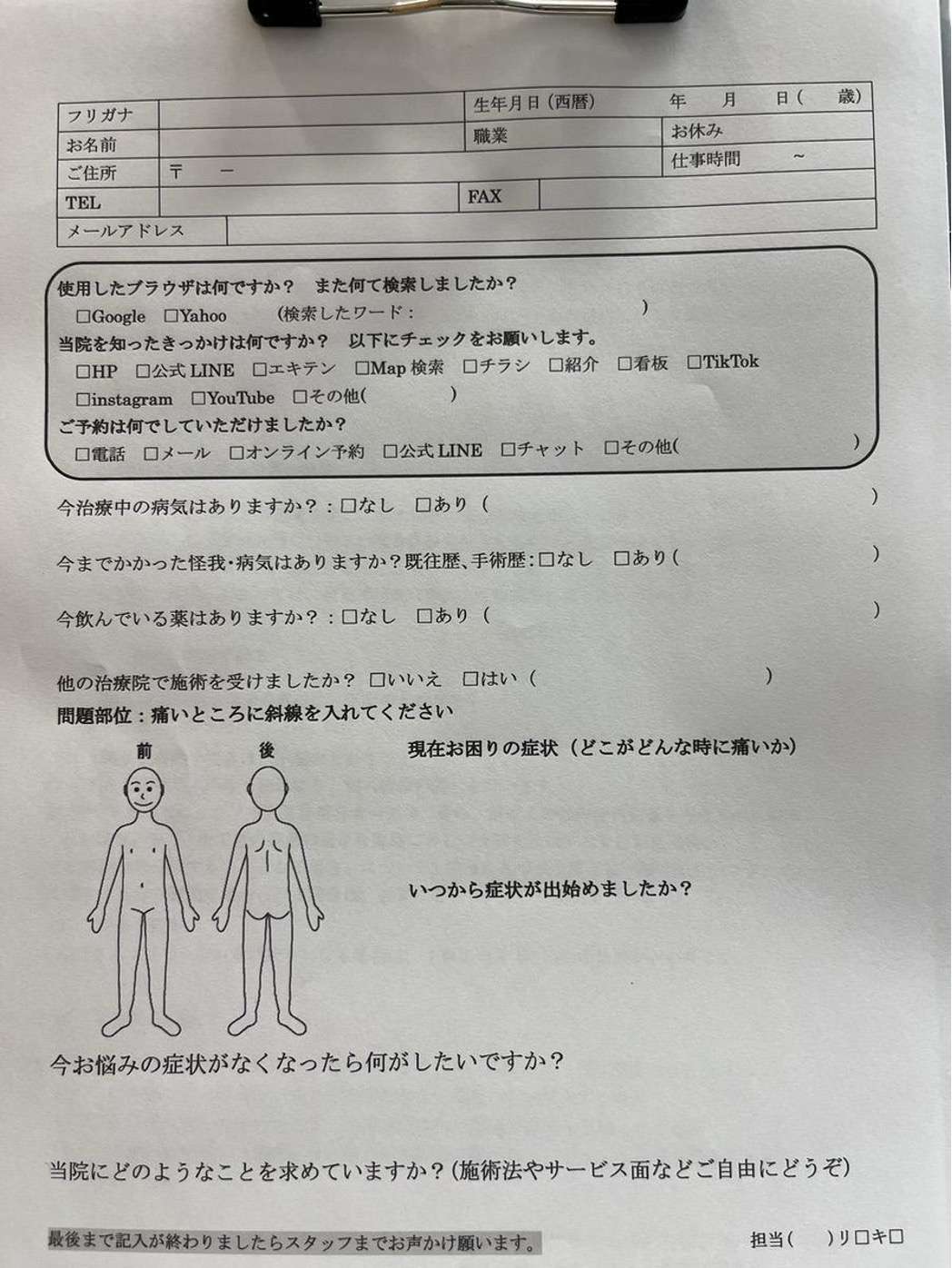

まず、以下のカルテに記入していただき、カウンセリングを行います。

【実際に記入していただくカルテ】

カウンセリングでは、がに股の根本原因を解明するために日常生活について以下のような質問をします。

| ・過去のスポーツ歴 ・大きな怪我の有無 ・仕事や生活習慣など日常生活の環境について ・がに股以外に不調はないか など |

もちろん、答えたくない質問には答える必要はないので安心してください。

続いて、検査をして根本原因を特定していきます。検査では、以下のようなことを行います。

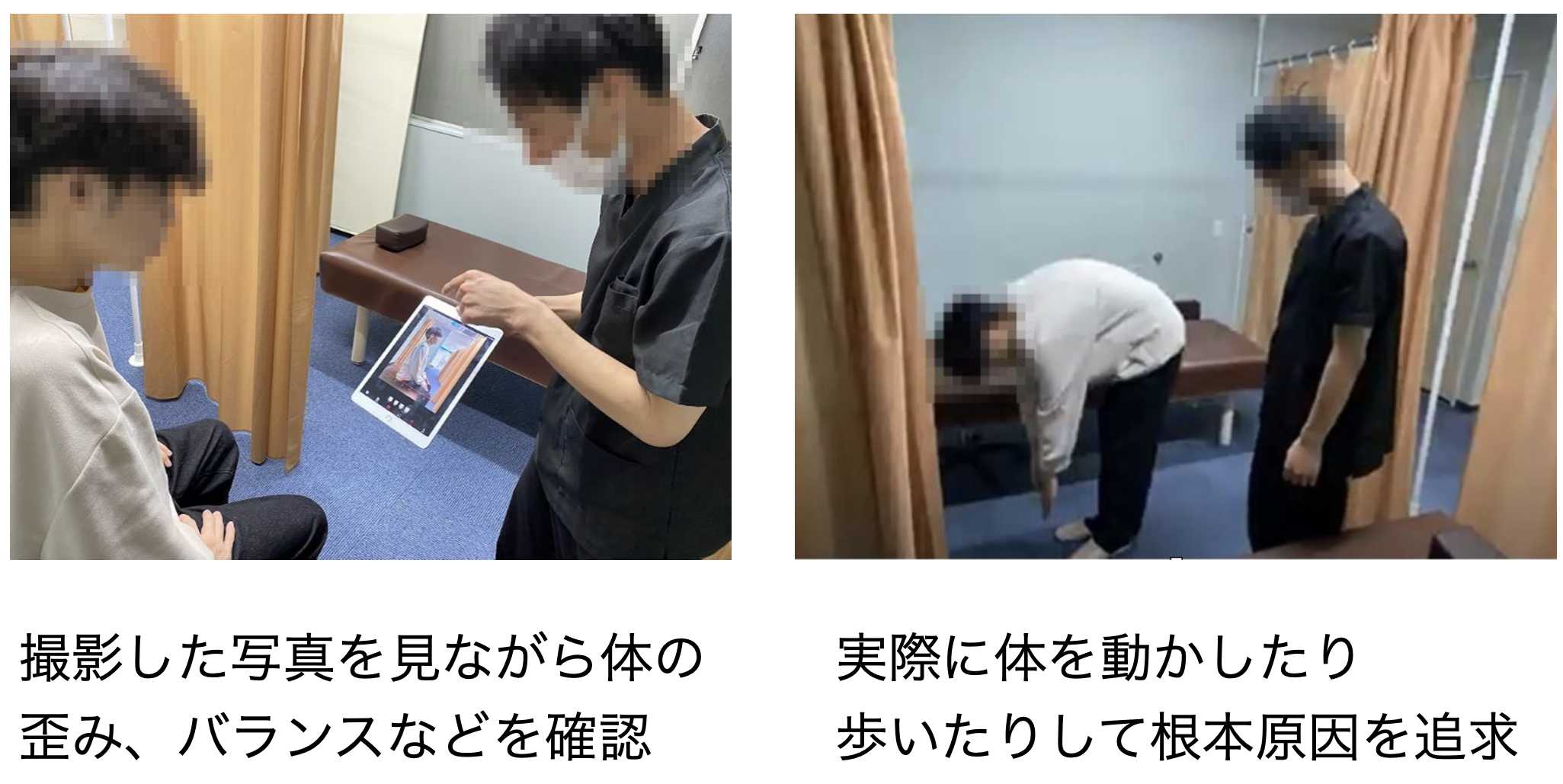

| 【検査イメージ】

|

他にも、手技による触診で実際に体を触ってこり固まりや緊張、痛みなどを確認し、総合的に根本原因を特定します。

5-3. 痛みを感じないソフトな操体法で全身を施術

「がに股を正常に戻す」というと、バキバキと体を動かしたり、少し痛めの施術をしたりすることを想像する人もいるのではないでしょうか。

JITANBODYでは、痛みが少ない整体施術法の1つ「操体法」を中心に実施しています。

操体法とは

体が気持ちいいと感じる方向に動かし、痛みのある部分に直接触れず、刺激(痛み)を最小限に抑える施術

操体法では、根本原因をはじめ、全身に対して、自分自身が「楽だな」「気持ちいいな」と思う方向に体を動かして、がに股を改善していきます。

体を「バキバキ・ボキボキ」と鳴らすような刺激の強い施術は一切行わないので、痛みを恐れる必要は一切ありません。また、お子様からご年配の方、妊娠中の方も安心して施術を受けられます。

整体がはじめての方も、安心してお任せください。

5-4. セルフメンテナンス伝授やLINE相談で効果を高められる

JITANBODYでは、セルフメンテナンスも施術の一環と捉え、セルフメンテナンスの指導を行なっています。

セルフメンテナンスとは、自分で自分の体の状態を整えることです。自宅で行うストレッチや体操などが、それに当たります。

がに股をできるだけ早く、根本から改善したいと考えているなら、セルフメンテナンスは必ず行うべきです。

JITANBODYの施術時間は1回約15分です。例えば、毎日通ったとしても、1日24時間のうち施術を受けていない残りの約23時間の過ごし方を何の意識もせずに過ごしてしまうと、体は良い方向に変わっていきません。

当たり前ですが、整体院にいない時間のほうが圧倒的に長いです。その時間も自分で体を整える意識を持っていただくことが、早期改善の鍵を握っています。

JITANBODYでは、お客様に寄り添ってサポートするために、LINEによる相談も行なっております。

一緒にがに股の改善を目指しましょう!

6. まとめ

本記事では、がに股について網羅的にお伝えしてきました。最後に、がに股のメカニズムについておさらいしておきましょう。

がに股が進むメカニズムは、以下のとおりです。

| 1.股関節内転筋の筋力低下が起きて足の外側で立つようになる 2.外側で立つとお尻の筋肉が使えなくなり骨盤が前傾する 3.骨盤前傾すると足首が内反(足裏が内側に向く)してくる 4.体重が本来母趾側に乗るはずが小指側に乗る 5.がに股が進む |

セフルケアで改善しない場合は、JITANBODYにご相談ください。一緒にがに股を改善させていきましょう!

コメント