「寝ている時や明け方によく足の裏がつる…」

「最近足の裏がつる回数が増えた。大丈夫だろうか?」

今までもたまに足の裏がつることはあったものの、ふとした瞬間や日中にも足の裏がつることが増えてくると、不安に感じてしまいますよね。

足の裏がつる原因は、次の6つです。

- マグネシウム不足

- 水分不足

- 運動不足

- 血行不良

- 筋肉疲労

- 扁平足

上記のうち、足の裏がつる原因は人それぞれ違います。そのため、自分はどの原因が当てはまるのかをしっかり把握して、原因に合った対処法を実践していきましょう。

ただ、足の裏がつる直接的な原因は先ほどあげた6つですが、そもそも根本原因として体の歪みが潜んでいる場合が非常に多いです。

体が歪んでいると全身の筋肉や関節をバランスよく使えないので、正しい歩き方ができず、足の裏に過度な緊張を強いてしまいます。さらに、体の歪みは血行不良や神経の圧迫も引き起こすので、よりつりやすくなってしまうのです。

そのため、頻繁に足の裏がつる人は、セルフケアだけでなく、根本原因にアプローチしていくことが非常に重要になります。

そこでこの記事では、次のポイントを詳しく解説していきます。

この記事で分かること

- 足の裏がつる6つの原因

- 足の裏がつる人におすすめな対処法6選

- 足の裏がつるのは体の歪みが根本原因である可能性

最後までお読みになれば、最近頻繁に足の裏がつる原因が分かり、自分が行うべき対処法を実践できるようになるでしょう。

ぜひ、このまま読み進めてください。

目次

1. 足の裏がつる原因は6つ

冒頭でもお話した通り、足の裏がつる原因は6つあります。

まずは、原因を一覧で見ていきましょう。

- マグネシウム不足

- 水分不足

- 運動不足

- 血行不良

- 筋肉疲労

- 扁平足

上記の原因が1つもしくは複数絡み合って、足の裏のつりを引き起こしています。

ただ、足の裏がつる原因は一人ひとり違うので、自分の場合は何が原因になっているかをしっかり見極めることが重要です。

足の裏がつるのは筋肉のけいれん

足の裏を含め、足がつることを医学用語では「有痛性筋けいれん」と言います。

上記の原因が引き金になり、筋肉が自分の意思とは関係なく収縮を繰り返して痛みを伴っている状態です。

つまり、「足の裏がつるというのは足のうらの筋肉がけいれんしている状態」だということを覚えておきましょう。

2.【チェックリスト】あなたの足の裏がつる原因を特定しよう

先ほど足の裏がつる原因について6つ紹介しましたが、それぞれの原因は一人ひとり違います。そのため、あなたの足の裏がつる原因を特定していくことが重要です。

そこで、それぞれの原因を引き起こす生活習慣や食事内容をまとめました。次の表をご覧ください。

| 原因 | チェックポイント | 他に見られる症状 |

|---|---|---|

| マグネシウム不足 | ・アルコールやカフェインを過度に摂取している ・慢性的なストレスがある ・激しい運動をすることが多い ・利尿剤や抗生物質を摂取している ・加工食品をよく食べる | ・足の裏以外の筋肉もよくけいれんする ・疲労や倦怠感が強い ・不眠気味である ・集中できない |

| 水分不足 | ・水をあまり飲まない ・コーヒーやお茶をよく飲む ・汗をよくかく | ・尿量が減少する ・皮膚の乾燥が目立つ ・倦怠感がある ・便秘気味になる |

| 運動不足 | ・長時間のデスクワークである ・運動習慣がほとんどない ・車や電車での移動が多い | ・体重が増えてきた ・運動していないのに疲労感がある ・寝付きが悪い |

| 血行不良 | ・冷え性である ・冷たい飲み物や食べ物が好き ・湯船ではなくシャワー派である | ・頭痛が頻繁に起こる ・夕方になるとむくむ ・手足のしびれを感じる ・肩こりや首こりがある |

| 筋肉疲労 | ・運動前後にストレッチをしない ・ヒールが高い靴やサンダルを履く ・激しい運動をよく行う | ・足全体が重だるい ・足のうら以外にも筋肉のけいれんがある |

| 扁平足 | ・靴底の内側が特にすり減っている ・長時間歩くと足裏や足首、ふくらはぎに痛みを感じる ※自己判断で扁平足を確定することは難しいので、心当たりがある場合は整形外科や理学療法士在籍の接骨院で相談がおすすめ | ・足が疲れやすい ・足裏の特定の部分にタコや魚の目がある ・姿勢が悪いと言われる |

上記の表を参考に、自分に当てはまる項目をチェックして原因を特定していきましょう。

3.【原因別】足の裏がつる人におすすめな対処法6選

先ほどの説明で、自分の足の裏がつる原因を特定できたのではないでしょうか。そこで次に、それぞれの原因別に行うべき対処法を解説していきます。

原因別に説明していくので、自分に当てはまる項目をチェックして実践してみてくださいね。

3-1. マグネシウム不足|食品やサプリメントから摂取する

あなたの足の裏がつってしまう原因がマグネシウム不足の場合は、以下のようなマグネシウムが含まれる食品を積極的に摂取しましょう。

・ナッツ類: アーモンド、カシューナッツ、くるみ、マカダミアナッツなど

・種子類: ひまわりの種、かぼちゃの種、ゴマ、チアシードなど

・豆類: 大豆、納豆、豆腐、きな粉、枝豆、ひよこ豆、レンズ豆など

・海藻類: わかめ、ひじき、昆布、海苔など

・野菜類: ほうれん草、小松菜、モロヘイヤなど

・穀類: 玄米、大麦、オートミールなど

・魚介類: サバ、イワシ、サンマなど

食品から摂取するのが難しい場合は、サプリメントを活用するのがおすすめです。

また、マグネシウムを摂取するだけでなく、アルコールやカフェインを控え、十分な睡眠をとってストレス管理をすることも重要な対策になります。

3-2. 水分不足|1日1.5〜2リットルの水分を小まめに摂取する

水分不足が原因の場合は、1日1.5〜2リットルの水分を、こまめに摂取するように心がけましょう。摂取のタイミングに決まった時間間隔はありませんが、1〜2時間おきにコップ1杯〜2杯の水分を摂取するのがおすすめです。

さらに、次のタイミングでも水分補給を行いましょう。

・起床時

・食事中

・入浴前後

・就寝前

・運動前後、運動中

・気温や湿度が高く汗をかいた時

とは言え、今まで水分をほとんど摂取していなかった人が、突然1日2リットルもの量を飲むのは大変ですよね。

そこでおすすめなのが、1リットル〜2リットルのペットボトルかマイボトルを用意して、1日の最初に半日分か1日分の水分を用意してしまうことです。

1リットルのボトルなら、空になってから1回だけ注ぎ足せば良いですし、2リットルならなくなったらノルマ達成です。

都度コップに水を注いで飲むよりも自分がどのくらい飲んだか分かりやすいので、モチベーションにもなり継続しやすくなります。

3-3. 運動不足|毎日のウォーキングを習慣化する

運動不足が原因で足の裏がつってしまう場合は、当たり前のことではありますが、毎日適度に体を動かすことを心がけましょう。

おすすめは、すぐに始められるウォーキングです。

厚生労働省では、成人男女が健康を維持するための目標として、1日8000歩を推奨しています。8000歩は、個人差はありますが、距離にすると約5kmです。

ただ、まとまった時間がないと一度に8000歩を歩くのは難しいですよね。そこで、日常の中でできるだけ歩くように心がけた上で、さらに30分程度のウォーキングを日課にするのが良いでしょう。

日常生活で歩数を稼ぐコツ

・電車やバスをなるべく使わない、もしくは1〜2駅前で降りて少しでも歩く

・2〜3km先の距離なら徒歩で移動する

・休日は広いショッピングモールに行きウィンドウショッピングを楽しむ

・できるだけ階段を利用する

ウォーキングに慣れてきた人や、「歩くだけだと飽きてしまう」という人は、軽いジョギングや足腰に負担の少ない水泳や自転車などを取り入れるのもおすすめです。

3-4. 血行不良|ストレッチや冷え対策を積極的に行う

血行不良が原因の場合、ストレッチや冷え対策などを行いましょう。

具体的には次の通りです。

・足の指を閉じたり開いたりするストレッチを行う

・38度〜40度程度のぬるめのお湯に20分程度浸かる

・着圧ソックスを履いて血行を促進する

・あたたかい飲み物を飲む

(例)生姜湯、紅茶、ハーブティー、味噌汁、黒豆茶、ゆず茶など

・体をあたためる食材を積極的に摂取する

(例)ネギ、ショウガ、かぼちゃ、ニラなど

上記を参考に、できるだけ体をあたためる生活を心がけてください。

体を冷やすのはNG

血行促進に取り組む場合、以下に示す体を冷やす悪習慣を避けるようにしてください。

・習慣/エアコンの使いすぎ、首・手首・足首が露出している

・飲み物/コーヒー、炭酸水、アルコールなど

・食べ物/トマト、キュウリ、ナスなどの夏野菜

上記の習慣を避け、効率よく血行促進を進めていきましょう。

3-5. 筋肉疲労|ストレッチや休養で筋肉の疲れをしっかり取る

筋肉疲労が原因で足の裏がつってしまう場合は、次の方法で筋肉の疲れをしっかり取りましょう。

・足のうらを伸ばすストレッチを行う

・1日6〜8時間程度の十分な睡眠をとる

・過度な運動は避ける

・シューフィッターや計測器がある店舗で自分の足に合った靴を選ぶ

上記の方法を組み合わせることで、筋肉疲労による足のうらのつりを軽減することができます。

3-6. 扁平足|インソールやストレッチを取り入れる

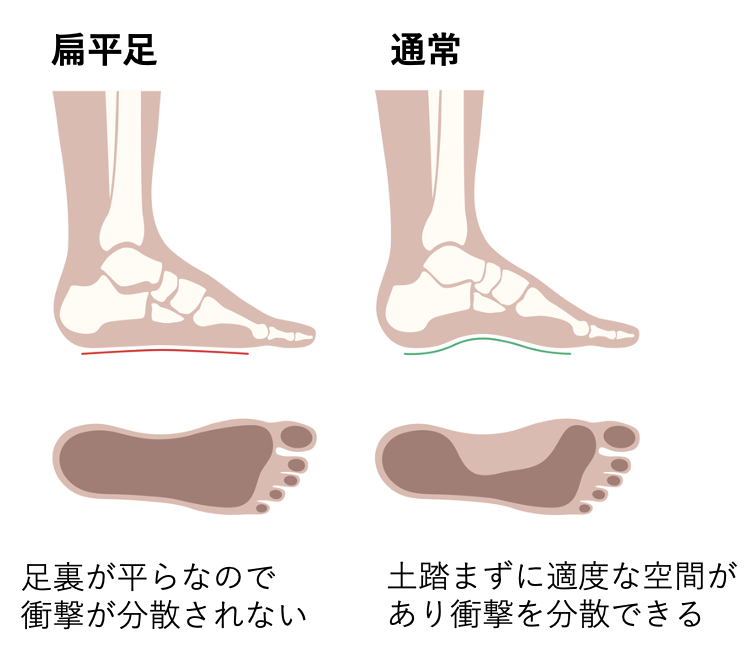

扁平足が原因で足のうらがつる場合、土踏まずに適度な空間を作ってあげる必要があります。扁平足は下図のように、足裏が平坦なことが原因で足に負担がかかっているからです。

そこで、次のような対処法を実践しましょう。

・医師から処方されたインソールを使用する

・足のうらを鍛えるエクササイズを行う

(例)【ビー玉拾い】床に散らばったビー玉を足の指で拾う運動

【タオルギャザー】床にタオルを広げ、足の指でタオルをたぐり寄せる運動

インソールは、整形外科または理学療法士が在籍する整体院や接骨院で相談しながら作成してもらうのがおすすめです。

店舗でも販売していますが、自己判断だと本当に自分の足に合ったものを選べる可能性が低いので、しっかり専門家に相談するようにしましょう。

4. 足の裏がつる根本原因は体の歪みである可能性もある

ここまで、足の裏がつる直接的な原因と、その対処法を説明してきました。ただ、中には足の裏がつる回数が極端に増えてきた人や、「1.足の裏がつる原因は6つ!」で説明した原因に当てはまる項目が少ないという人もいるでしょう。

その場合、足の裏がつる根本原因が体の歪みである可能性が高いです。

体が歪んでいると全身の筋肉や関節をバランスよく使えないので、正しい歩き方ができず、足の裏に過度な緊張を強いてしまいます。

さらに、体の歪みは血行不良や神経の圧迫も引き起こすので、より足の裏がつりやすくなってしまうのです。

もし、あなたの足の裏がつる根本原因が体の歪みである場合、「3.【原因別】足の裏がつる人におすすめな対処法6選」で解説したような直接的な原因にアプローチする対処法だけではすぐに足の裏のつりが再発してしまうでしょう。

まずは、体全体の筋肉や関節の歪みを正すことから始めていかなければなりません。

足の裏のつり以外にも症状があるなら病院を受診しよう

足の裏が頻繁につる人や痛みが強い人は、糖尿病を疑う必要もあります。ほかにも以下のような症状がある場合は、注意が必要です。

・疲労感や倦怠感

・皮膚の乾燥、かゆみ

・頻尿

・免疫低下

・目のかすみ

・口渇感

糖尿病は早期発見で改善できる可能性が高い病気です。心当たりがある人はできるだけ早く医療機関を受診しましょう。

5. 足の裏がつるのを改善したいなら整体で根本原因を特定するべき

「4.足の裏がつる回数が増えてきた人や当てはまる原因が少ない人は体の歪みが根本原因である可能性大」でお話した通り、足の裏がつる根本原因が、体の歪みである場合も多くあります。

そのため、頻繁に足の裏がつる人は、セルフケアだけでなく、整体に通って根本原因を特定してもらうことが近道だと言えるでしょう。

なぜ整体での根本原因特定をおすすめするのかというと、それは病院や接骨院とは違い、整体は痛みが発生している箇所だけでなく、体全体の状態と生活習慣などから総合的に判断することができるからです。

整体では慢性的な症状の代表である肩こりや腰痛などの症状をはじめ、さまざまな体の悩みを抱えている方を日常的にみており、圧倒的に経験値も豊富です。

病院や接骨院(保険診療)では痛みの出ている場所にしか施術ができないため、仮に足の裏がつる原因が骨盤の歪みだった場合、アプローチできないのです。

ただ、整体院を選ぶ際に気をつけなければならないのが、どの整体院でも良いというわけではないという点です。

体の歪みと足の裏がつってしまう関係性を正確に見極められる整体院は多くないので、しっかり信頼できる整体院を選ぶポイントを事前に把握し、失敗しないように選ぶことが大切です。

足のうらがつる根本原因を特定できる整体院を見極めるポイント

- 理学療法士や柔道整復師などの国家資格を所持している

- 改善したという良質な口コミが多数ある

- 専門家や同業者からの評価が高く信頼できる施術法を提供している

6. 足の裏がつるのを改善したいならJITAN BODY整体院にお任せください

ここまでのお話を踏まえて、足の裏がつるのをより早く改善したいのなら、当グループ「JITAN BODY整体院」にお任せください。

なぜなら、当院は次の3つの理由から、体の歪みを特定し、体ん負担をかけずに根本から改善を目指す施術が得意だからです。

- 施術スタッフは全員国家資格保有者

- カウンセリングと検査に力を入れている

- 体の歪みを正しい位置に戻すという「操体法」を元にした施術を提供している

それぞれのポイントについて、さらに詳しく説明していきます。足の裏がつってしまいお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

6-1. 施術スタッフは全員国家資格保有者

「JITAN BODY」の施術スタッフは全員、体に関する国家資格を所持しています。そのため、足の裏がつる根本原因を的確に見極められるのです。

整体師になるためには国家資格は必要ありません。ですが、「JITAN BODY」の施術スタッフは、体を扱う仕事のプロフェッショナルとして、整体に関連のある国家資格を取得しています。

具体的には、下記のような資格です。

- 理学療法士…日常の動作が不自由な人や痛みを感じる人に、基本的な運動機能を回復させる

- 作業療法士…日常生活に必要な行動を作業を通して回復させていく

- 柔道整復師…骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、整復・固定などを行う

- 鍼灸師…鍼の物理刺激や灸の温熱刺激で人間が持つ回復能力や防御機能を高める施術を行う

上記のように、体に関する幅広い専門知識と技術を兼ね揃えている施術スタッフが、お客様の施術を担当しています。

一人ひとりの体の歪みを的確に見極めるのは簡単ではありませんが、国家資格を持っている施術スタッフなら、的確に原因を見出し、お客様一人ひとりに合った最適な施術内容を提供できるのです。

6-2. カウンセリングと検査に力を入れている

JITAN BODYは、初回カウンセリングと検査に力を入れています。そのため、一人ひとりの体の状態を的確に判断できるのです。

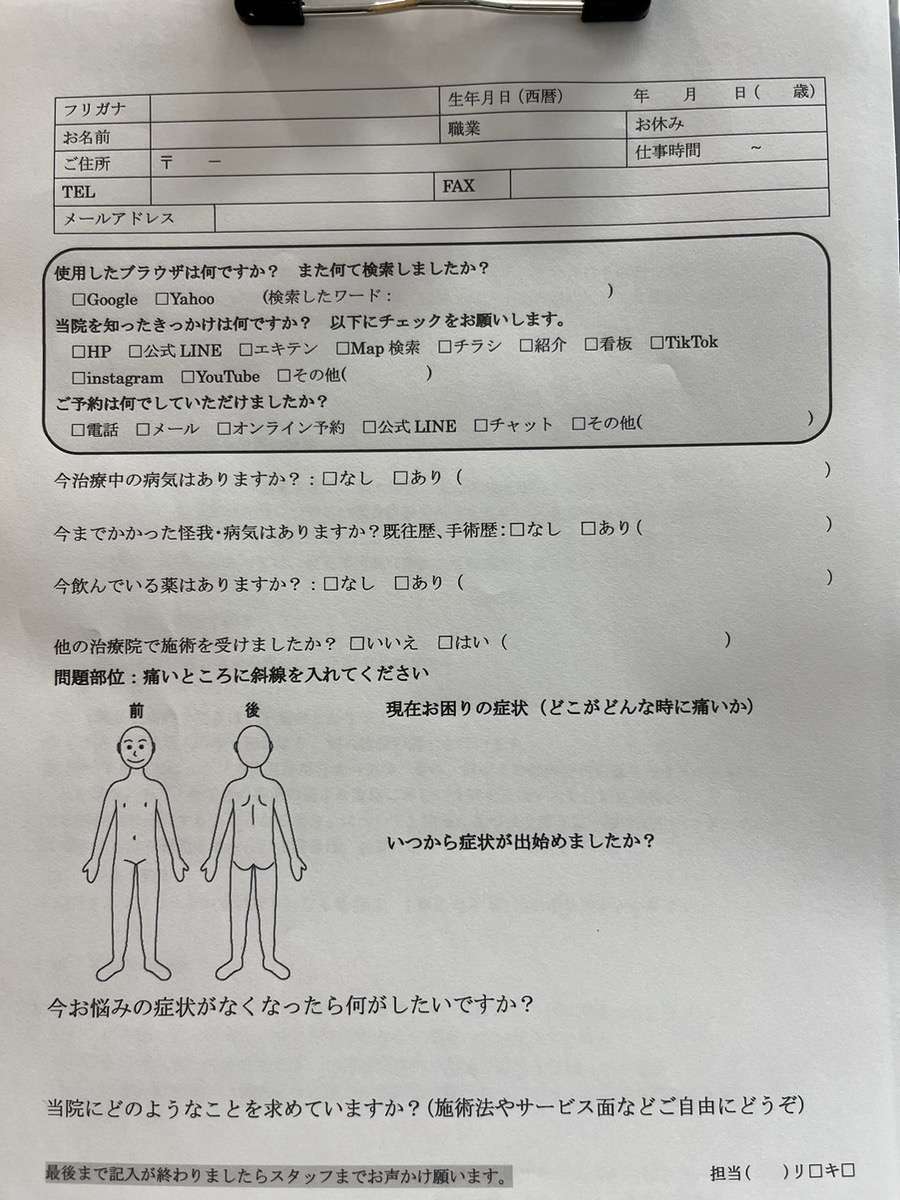

実際に、JITAN BODYが行っているカウンセリングは、以下のようなカウンセリングシートを使い、現在の症状だけでなく過去の既往歴や生活形態なども伺います。

【JITAN BODYで実際に使用しているカウンセリングシート】

問診でヒアリングする内容(一例)

・現在の症状

・過去の怪我や病気

・持病の有無

・仕事内容、働き方

・生活習慣

・症状が改善したら何がしたいか

上記のように、現状や過去の状態をできるだけ詳しく伺うことで、今の痛みがなぜ起きているのかを的確に判断できるのです。

さらに、問診に併せて検査も行います。実際に行われる検査の様子をご覧ください。

【可動域の確認】

お客様にさまざまな動作をしてもらい、可動域を確認します。

【画像から体の歪みを判断】

全身の写真を撮影をして分析し、体の歪みをしっかり見ていきます。

体の歪みはただ筋肉や関節を調整するだけでなく、日常生活に潜んでいる根本原因からアプローチしていく必要があります。

そのため、カウンセリングや検査を徹底的に行うことで、足のうらがつる根本原因である体の歪みを見極めることができるのです。

6-3. 体の歪みを正しい位置に戻すという「操体法」を基にした施術を提供している

最後にお伝えしたいポイントは、JITAN BODYは体の歪みを正しい位置にも戻す「操体法」を基にした施術を行っているという点です。

JITAN BODYの施術の特徴

・カウンセリングと検査で見出した根本原因にアプローチすることで体の歪みを矯正する

・お客様が楽だと感じる方向に体を動かし、それをサポートする

「操体法」は医師の橋本敬三先生が、あらゆる東洋医学や民間療法を研究して開発した日本発祥の手技のことで、体の歪みを正すことで今ある症状の軽減を目指すという考え方です。

JITAN BODYの施術は体の歪みを見極めて正しく戻すことができるので、足のうらがつることに悩んでいる人にぴったりだと言えるでしょう。

ちなみに、操体法は効果の高さが周知されているものの、理論や技術が複雑で難易度が高いため、お客様に提供できる施術家はほとんどいません。

JITAN BODY代表の中村は、この難易度の高い操体法を使いこなし、多くの人の痛みを解消してきた実績があります。さらに誰でもできるように噛み砕いた手法を指導していて、中村が行うセミナーは、専門家や同業者で毎回大盛況です。

「体の歪みを矯正できる」と謳う整体院はたくさんありますが、多くの専門家が習得を熱望する「操体法」を実践できるJITAN BODYなら、安心してあなたの体を任せられるでしょう。

JITAN BODYの施術が気になるという人は、下記よりお気軽にお問い合わせください。初回1,980円キャンペーンも好評開催中です。

7. まとめ

いかがでしたか?足の裏がつる原因と、原因別の対処法について詳しく解説してきました。

最後にこの記事をまとめましょう。

◎足の裏がつる原因は6つ

・マグネシウム不足

・水分不足

・運動不足

・血行不良

・筋肉疲労

・扁平足

◎足の裏がつる人におすすめは対処法は以下の通り

・マグネシウム不足|食品やサプリメントから摂取する

・水分不足|1日1.5〜2リットルの水分を小まめに摂取する

・運動不足|毎日のウォーキングを習慣化する

・血行不良|ストレッチや冷え対策を積極的に行う

・筋肉疲労|ストレッチや休養で筋肉の疲れをしっかり取る

・扁平足|インソールやストレッチを取り入れる

◎足の裏がよくつる人は体の歪みが根本原因の可能性大

◎体の歪みは整体で改善しよう

以上になります。足の裏がつる原因は主に6つあり、原因ごとに対処法が異なります。自分の原因をしっかり見極めて、適切な方法を実践していきましょう。

足の裏のつりが軽減し、いつ来るかわからなかったつる痛みを気にせずに健やかに過ごせることを願っています。

コメント