「土踏まずが痛い!どうして?」

「土踏まずが痛過ぎる……。どうすれば治るの?」

すぐに治ると思っていた土踏まずの痛みが、しばらく経っても改善されず、不安に感じ始めているのではないでしょうか?

そんな土踏まずの痛みの原因として主に考えられるのは、次の3つです。

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)

- 扁平足

- 踵骨棘(しょうこつきょく)

いずれかの原因によって痛みが生じているのであれ、自分でできるストレッチやマッサージ、足の裏に過度な負荷を与えないようにする配慮などにより、土踏まずの痛みは数ヶ月で治癒することが一般的です。

しかし、中には半年経っても痛みが治まらないというケースもあります。

そのような場合、痛みのある足自体に原因があるというよりも、体全体の歪みが根本原因となっている可能性があるため、そこに対するアプローチが必要となります。

そこで本記事では、下記について解説します。

本記事を読んでわかること

- 土踏まずが痛い場合に考えられる原因3つとその詳細

- 自分で土踏まずの痛みを緩和する方法

- 病院で土踏まずの痛みを緩和する方法

- なかなか消えない土踏まずの痛みには「整体」という選択肢がある

本記事をお読みいただければ、土踏まずの痛みの原因の目星をつけることができるとともに、今ある痛みを緩和する対処法には何があるか、ご自分の場合はどの対処法が最適化がわかり、実践することができます。

土踏まずの痛みをなんとかしたいとお悩みの方は、ぜひ最後までお読みいただき、ツラい痛みの軽減に向けてお役立てください。

目次

1. 土踏まずが痛い場合に考えられる3つの原因

土踏まずが痛い場合に考えられる原因には、次の3つが挙げられます。

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)

- 扁平足

- 踵骨棘(しょうこつきょく)

それぞれについて、以下で詳しく解説していきます。

1-1. 足底腱膜炎(足底筋膜炎)

土踏まずが痛い場合に真っ先に疑われるのが「足底腱膜炎(足底筋膜炎)」です。

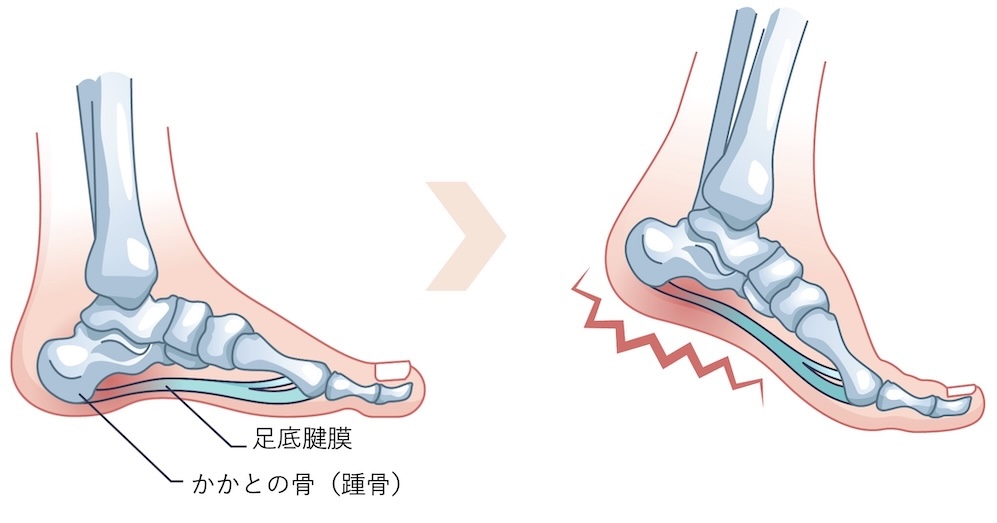

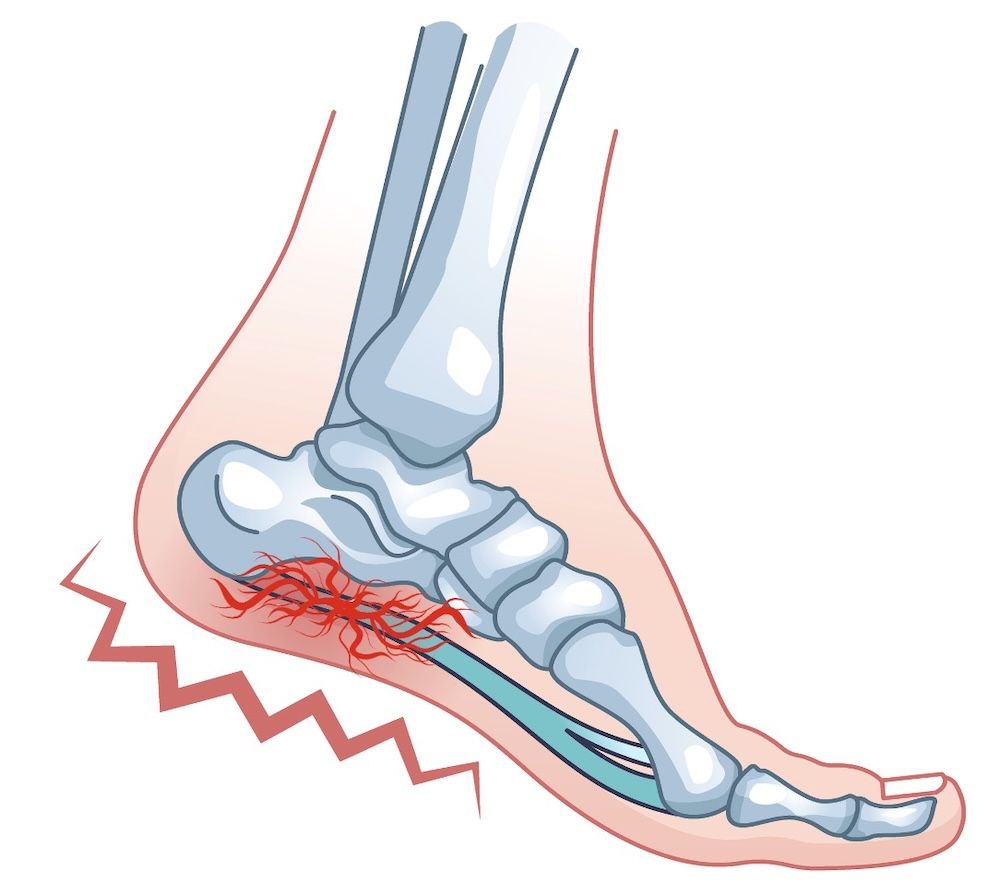

かかとから足の指の付け根までの、概ね土踏まずに当たる部分に広がっている「足底腱膜(そくていけんまく)」が繰り返し強く引っ張られた結果、炎症を起こしている状態を指します。(下図参照)

足底腱膜は、土踏まずの凹みを保つはたらきを担っているほか、「足の裏のバネ」としても機能しています。

歩行時の足の裏の動きに合わせてたわんだり伸びたりすることで、地面を蹴り出す力を生み出し、着地時には衝撃を吸収しているのです。

したがって、足底腱膜炎になると、ダメージを受けているバネ(=足底腱膜)を歩くたびに無理に働かせることになり、土踏まずの辺りに痛みを感じるようになります。

足底腱膜炎を発症しやすいとされているのは、次のような人です。

- 足の裏に強い衝撃が繰り返し加わるスポーツをしている(例:マラソンランナー、ダンサー等)

- 長時間の立ち仕事をしている(→足の裏への負荷が大きい)

- もともと座っていることが多かったが、最近急に活動量が増えた

- 発症例の多い40〜60代である

- 扁平足(土踏まずが真っ平な足。詳細は次項で解説)である

足底腱膜炎の最大の特徴は、「朝起きて最初の一歩を踏み出したときの激痛」であるため、当てはまれば足底腱膜炎である可能性が高いといえます。

安易な自己判断は禁物ですから、病院で診断してもらう必要がありますが、上記以外にも見当をつけるために自身でできるチェック方法がありますので、下記でご紹介しておきます。ご参考になさってください。

【足底腱膜炎のセルフチェック方法2つ】

<チェック方法1>

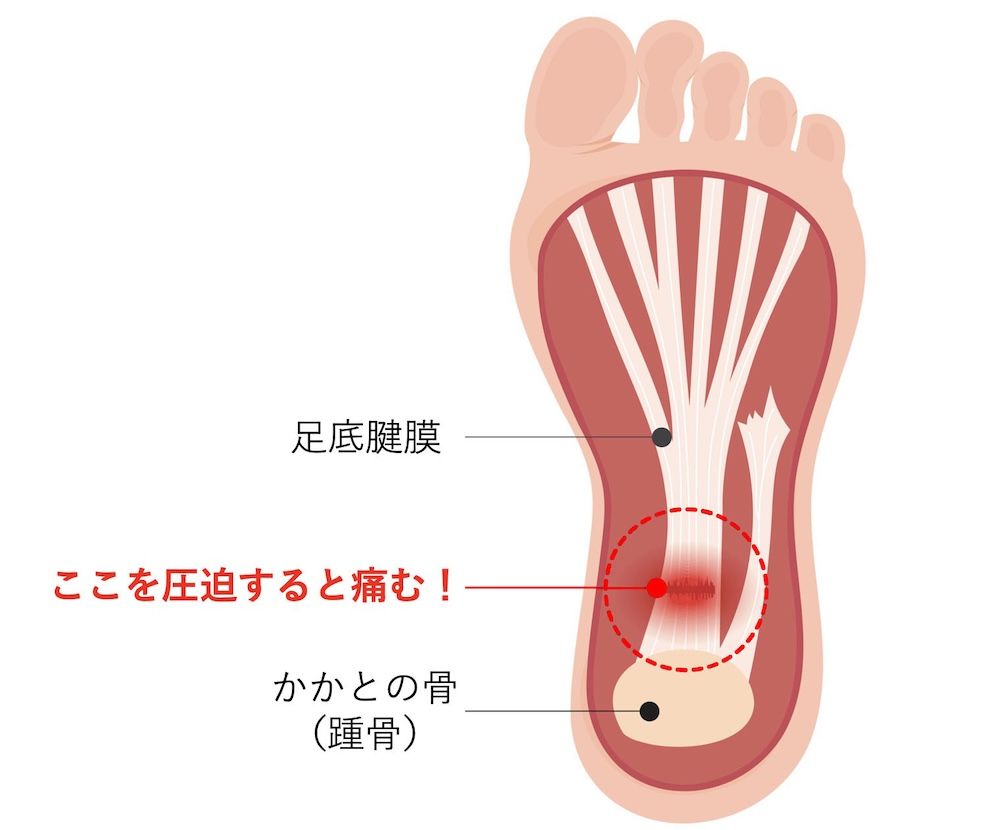

下図で示す部分を押すと痛ければ、足底腱膜炎の可能性が高い。

<チェック方法2>

平らな場所に両足を平行にして立ち、かかとを接地させたままゆっくりとしゃがんだときに、土踏まずに痛みを感じれば、足底腱膜炎の可能性が高い。

※上記の判断方法はあくまで目安です。

併せて病院での確定診断を受けることを強くおすすめします。

1-2. 扁平足

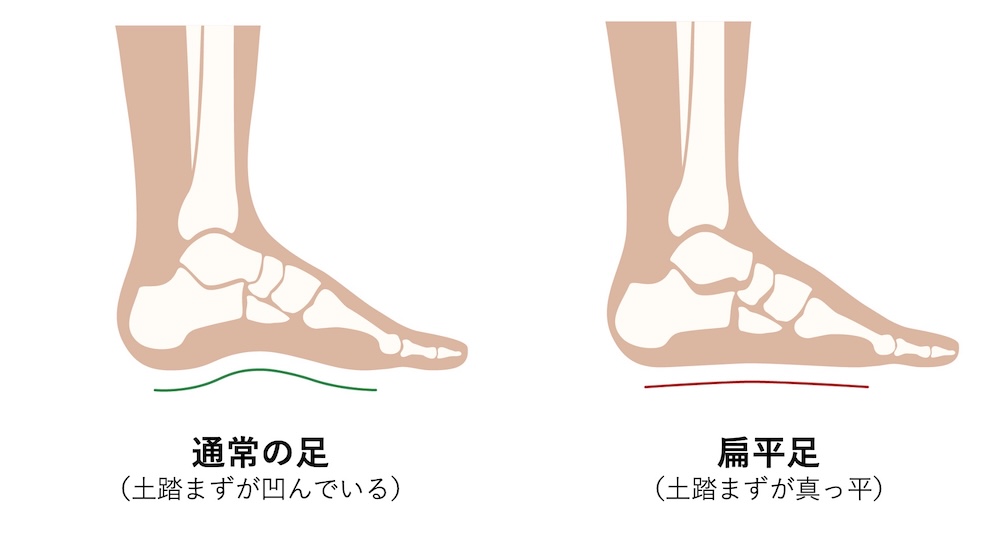

土踏まずが痛い場合、扁平足が原因となっていることも考えられます。

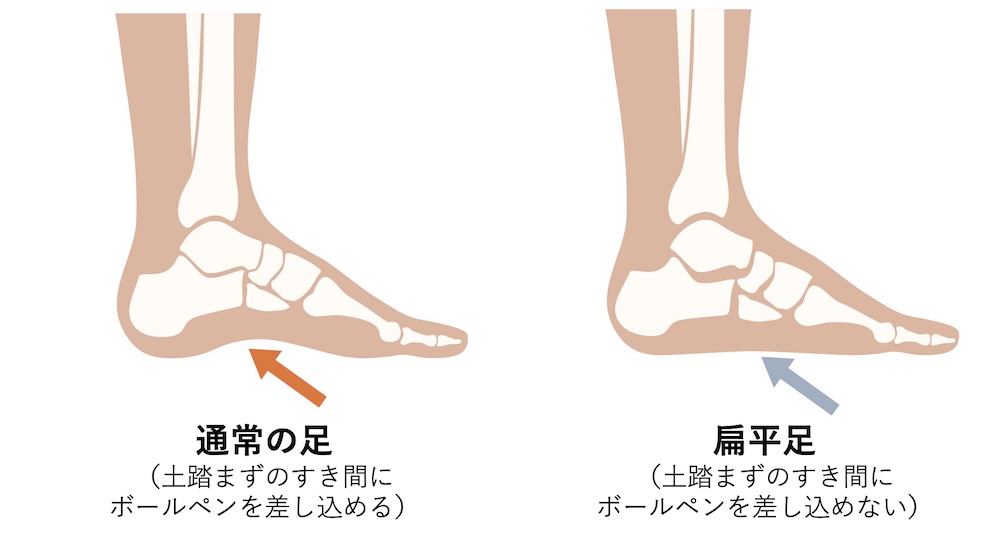

扁平足とは、通常は凹んでいる土踏まずが凹んでおらず、足の裏全体が真っ平に近い足のことです。病気ではないため、扁平足であること自体は問題ではありません。

しかし、着地時にクッションの役割を果たす土踏まずがないので、長時間立っていたり歩いたりすると足の裏に痛みが出やすいのです。

足底腱膜に負担がかかることが痛みにつながっているのは前項の足底腱膜炎同様ですが、基本的には単に「足の裏を使い過ぎた」だけですので、足を休ませれば治ります。

しかし、扁平足は足底腱膜炎を発症しやすいタイプの足です。立ちっぱなしや歩き過ぎには少しだけ気をつけるようにしたほうがよいでしょう。

ご自身が扁平足かどうかを判断するために、簡易なセルフチェック方法を下記でご紹介していますので、ご参考になさってください。

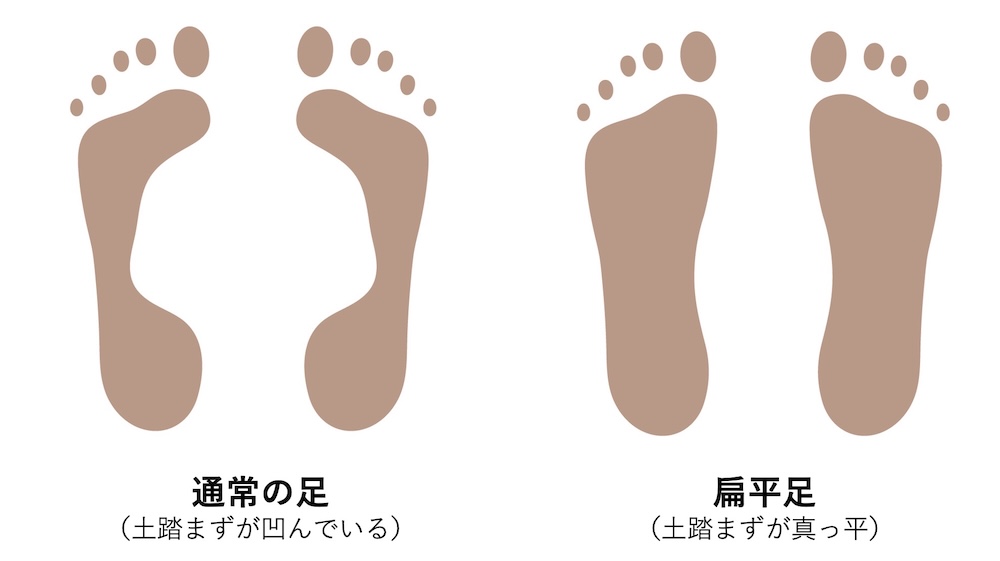

【扁平足のセルフチェック方法2つ】

<チェック方法・1>

プールサイドなどを濡れた足で歩いた際の足跡に、土踏まずに当たる乾いた部分が見当たらなければ、扁平足の可能性が高い。

<チェック方法・2>

椅子に腰掛けた状態で床についた足の土踏まずの下に、ボールペンなど細い形状のものを差し込むことができなければ、扁平足の可能性が高い。

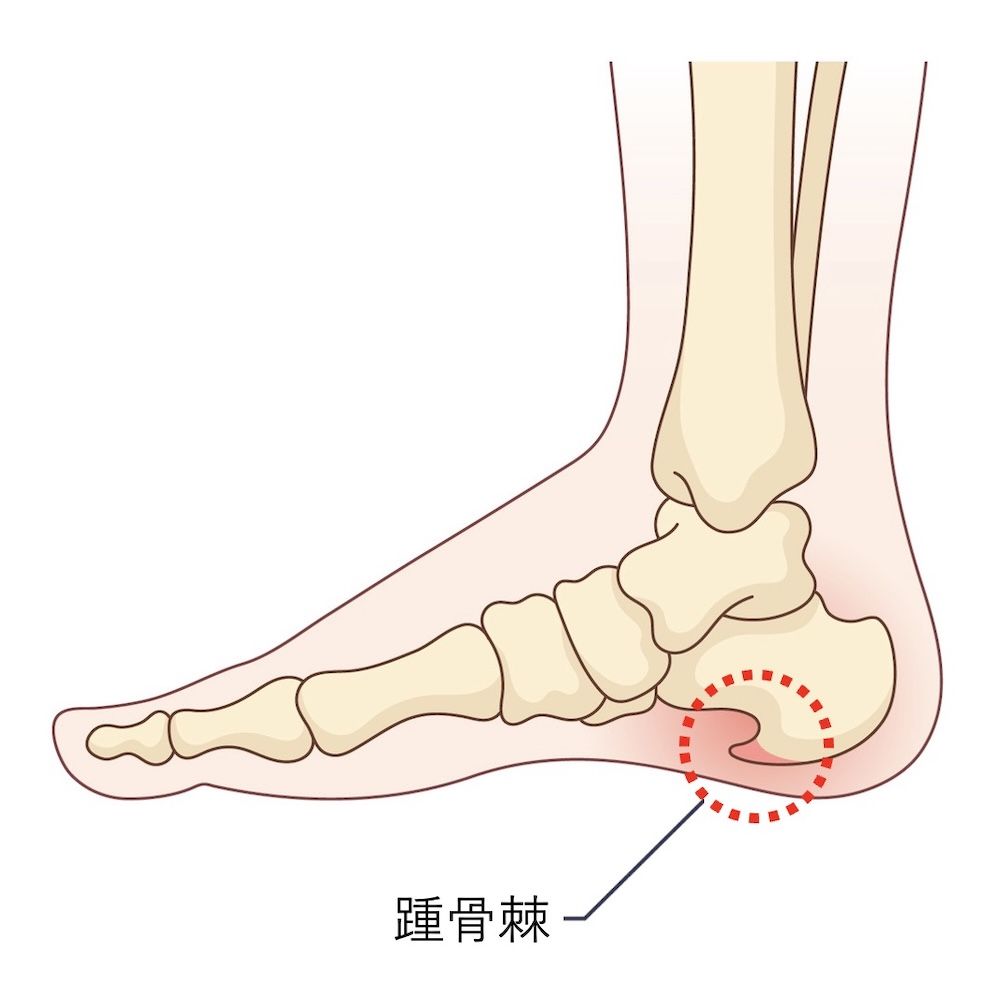

1-3. 踵骨棘(しょうこつきょく)

土踏まずのかかと寄りの部分に鋭い痛みを感じる場合、踵骨棘の可能性があります。

踵骨棘とは、土踏まずに当たる部分に広がっている足底腱膜が過度に引っ張られることで、足底腱膜の端がくっついている部分(=かかとの骨)に発生するトゲ状の尖った骨です。

踵骨棘が発生していると必ず痛みが生じるというわけではありませんが、トゲ状であることから、生じた場合の痛みは鋭いです。

まるで針で刺されたかのような痛みが土踏まずのかかと寄りに生じている場合は、踵骨棘が発生している可能性があります。

傾向として中年の女性に多く発症するほか、足底腱膜炎と併発することが多いです。

踵骨棘の発生の有無は、病院でのX線検査で確認可能です。

2. 土踏まずの痛みは、足の裏への負荷を減らせば数日〜数ヶ月で治まることが大半

土踏まずが痛い場合、足の裏にかかる負荷を減らせば、早ければ数日、一般的には数ヶ月以内に痛みが治まることが大半です。

なぜなら、前章でご紹介したような原因による土踏まずの痛みは、要するに足底腱膜が引っ張られ過ぎたことで生じているからです。

喩えていうなら筋肉痛のようなもので、それ以上の無理をせず安静にしていれば、痛みはいずれ消えるはずなのです。

次章では、土踏まずの痛みが治るまでの数日〜数ヶ月間、痛みを緩和するために自分でできる対処方法をご紹介していきます。

3. 土踏まずの痛みを緩和する!自分でできる対処方法4つ

程度の差はあれ土踏まずの痛みとつきあっていかざるを得ないしばらくの間、少しでも快適に過ごしたいですよね。

本章では、土踏まずの痛みを緩和するために自分でできる以下の4つの対処方法をご紹介します。

- 足の裏へのストレス回避を心がける

- ストレッチやマッサージを行う

- インソールを使用する

- テーピングする

以下でそれぞれについて詳しく説明していきます。

3-1. 足の裏へのストレス回避を心がける

足の裏へのストレスを回避する、要するに「足の裏を酷使しない」ということが大切です。

「1. 土踏まずが痛い場合に考えられる3つの原因」で解説したいずれの原因も、足の裏への過度な負担が引き金となっているのが共通する点であり、足の裏にかかるストレスを減らすことが治療の基本だからです。

足の裏にかかるストレスを減らす方法としては、たとえば次のようなものが挙げられます。

- 運動習慣があるなら、運動量を減らすか、しばらく休む

- 歩く場所を選べるなら、硬いアスファルトよりも土や芝生の上にする

- 立ちっぱなしや歩き過ぎを避ける

- ハイヒール、クッション性のないぺたんこ靴、サイズの合わない靴を履かない

足の裏に負担がかかりそうな動作や行為をできるだけ控えるようにしましょう。

| 土踏まずの痛みを緩和しようと動かな過ぎるのも問題 |

|---|

| 足の裏へのストレス回避といっても、回避し過ぎる(=立ったり歩いたりしなさ過ぎる)のは逆効果です。 足の筋肉を使う機会の少ない生活を送った場合、今度は足の筋力低下や足底腱膜の硬直が土踏まずの痛みを招くことになってしまうからです。 目指すべきは「足の裏をほとんど使わない」生活ではなく、「足の裏を使い過ぎない」ことであることを忘れないようにしましょう。 |

3-2. ストレッチやマッサージを行う

足の裏のストレッチやマッサージは、土踏まずの痛みを軽減したり、軽快を早めたりすることを期待できる対処方法です。

なぜなら、足底腱膜炎に限らず、土踏まずの痛みには足の裏を覆う足底腱膜が関わっているため、そこを柔軟にしておけば、引っ張られたときにかかるストレスが小さくなるからです。

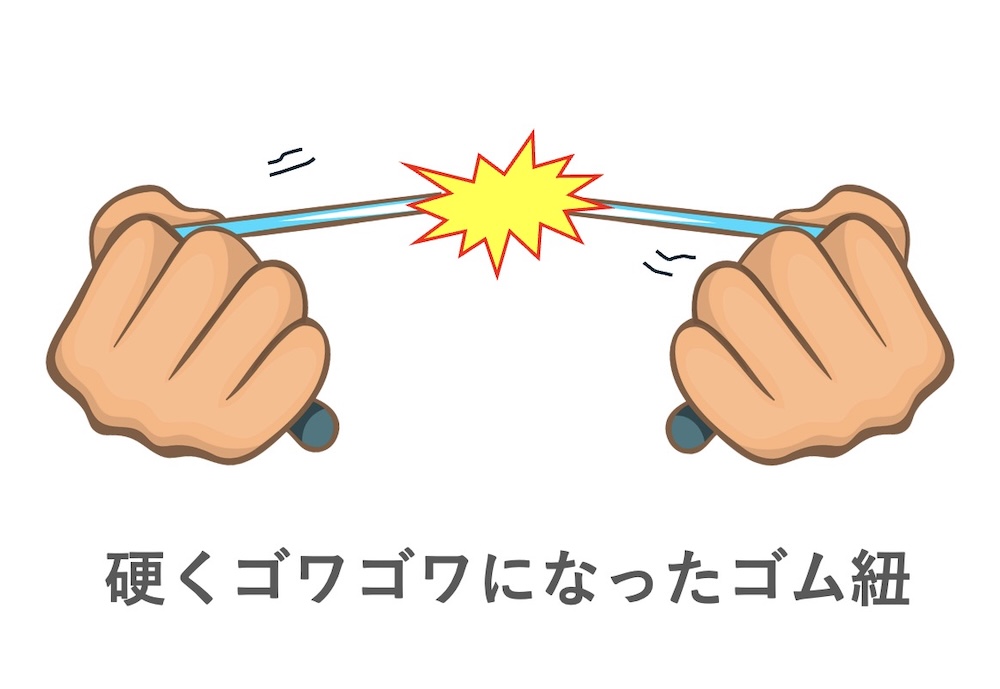

ゴム紐を両手で持って引っ張る場面をイメージすると、足の裏の柔軟性の大切さがよくわかります。

硬くゴワゴワになったゴム紐を強く引っ張ると……

- 亀裂が入ったり、場合によっては切れたりする

- テンションを吸収できないので、両端を持つ手に引っ張る感覚がダイレクトに伝わる

一方、十分な弾性のあるゴム紐を引っ張ると……

- 強く引っ張ってもビヨーンと伸びてまた元通り

- よく伸びて縮んでテンションを吸収するので、両端を持つ手が痛くなるようなことはない

以下で簡単にできるストレッチやマッサージをご紹介しますので、ぜひ試してみてください。

※痛みが強い場合は安静第一です。ストレッチやマッサージは痛みが少し落ち着いてきてから取り組みましょう。

【足の裏の簡単ストレッチ】

- 片手でかかとを支えながら、もう片方の手で足の指からその付け根までをつかみます。

- 足の指をつかんだほうの手を手前側に引っ張り、足首から足の指までを反らせて足の裏を伸ばします。

【足の裏のマッサージ】

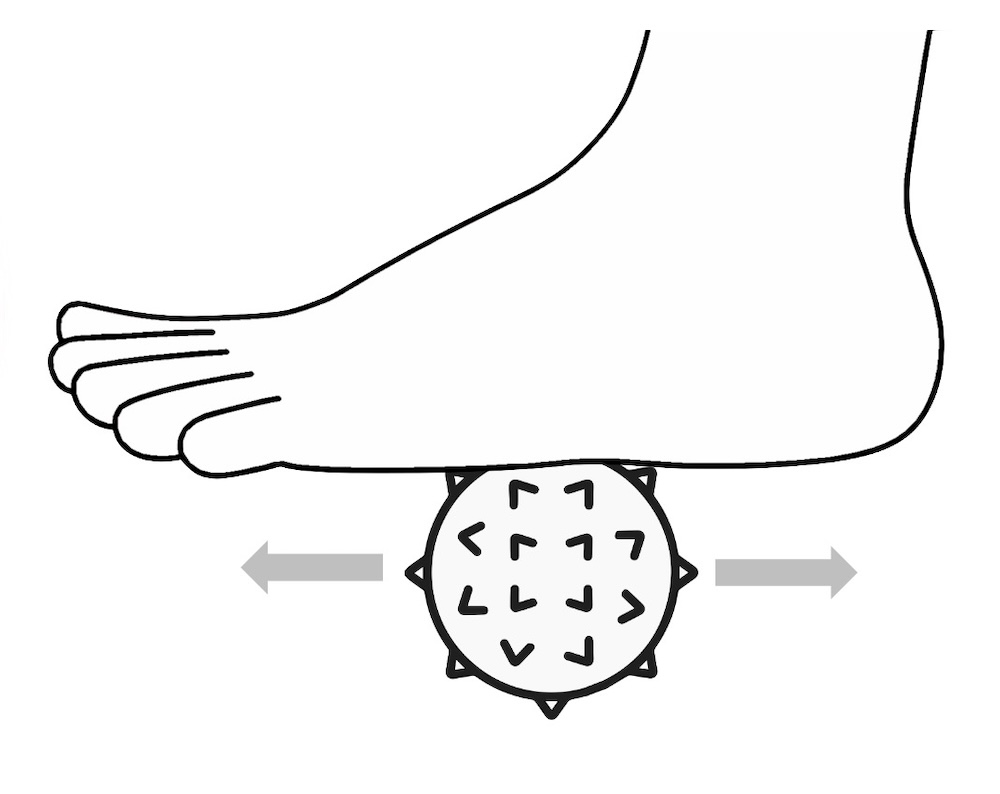

次のいずれかの方法で、足の裏をマッサージします。

- 両手で足の裏を包み込むようにしてもみほぐします。

- マッサージボール(筋肉をほぐすのに適した硬さのボール状フィットネスアイテム)やテニスボールを土踏まずで踏み、体重をのせて圧迫しながらコロコロと足の裏で転がします。

(※安全のため、床に座った状態または椅子に腰掛けた状態で行いましょう)

【アキレス腱周辺のもみほぐし】

足底腱膜とつながっているアキレス腱がスムーズに動かないと、足底腱膜にストレスがかかるため、アキレス腱周辺のもみほぐしも効果が期待できます。

- アキレス腱の少し奥側を、小指以外の4本の指を使って手で挟み込みます。

- 指をアキレス腱の裏側に押し込むつもりで、奥の方を指の腹でしっかりとつかみ、左右方向に10回、上下方向に10回動かしましょう。

3-3. インソールを使用する

インソールを使用することで、土踏まずの痛みを緩和できます。

弱まってしまった土踏まずのクッション性をサポートし、足の裏に加わる衝撃を吸収・分散してくれるからです。

市販品もありますが、足底腱膜炎または踵骨棘と診断されれば、保険適用でインソールを専門家に作成してもらえます。

一人ひとりの症状や足の状態に合わせたオーダー品ですので、必ずしも自分の足にフィットするとは限らない市販品よりもおすすめですよ。

土踏まずの痛みの原因を治療する機能があるわけではないため、インソールを使っていないときには元通りですが、使っている間は土踏まずの痛みを緩和することができるでしょう。

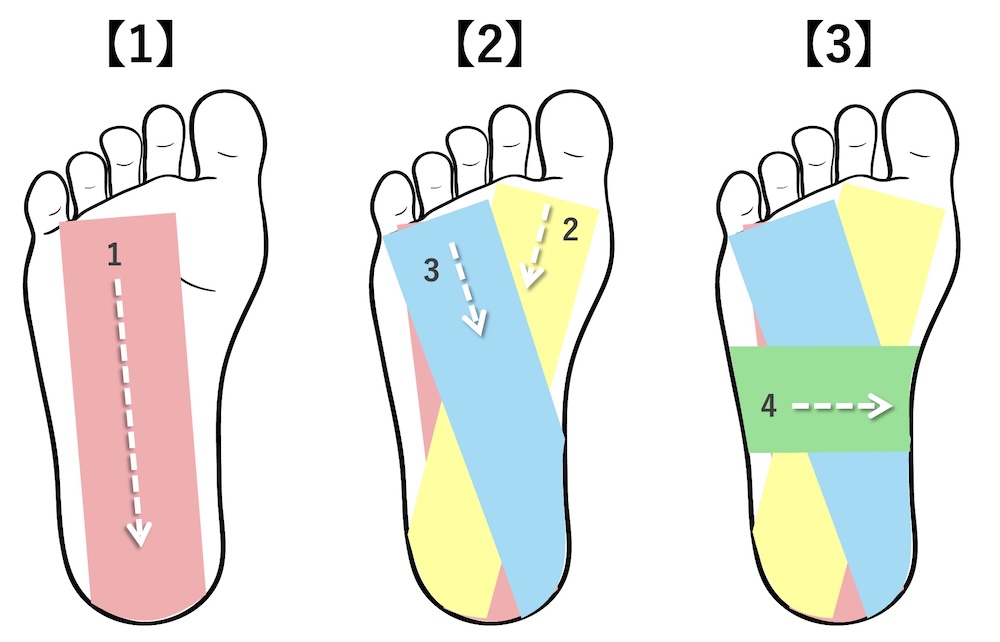

3-4. テーピングをする

足の裏へテーピングをすることでも、土踏まずの痛みを緩和できます。

歩くたびにたわむ土踏まずをテープで固定することで、足底腱膜の引っ張られ過ぎを防ぎ、痛みが発生するのを抑制できるからです。

たくさん歩いたり長時間立ったりする予定があるとき、スポーツをするときなどは、念入りにテーピングする必要がありますが、ここでは比較的簡易なテーピング方法(足底腱膜炎向き)をご紹介します。

【1】足の裏を反らせ気味にしながら、縦方向に1本、テンションをかけて貼ります。(上図1)

【1】足の裏を反らせ気味にしながら、縦方向に1本、テンションをかけて貼ります。(上図1)

【2】同様に、斜め方向に2本、クロスさせるように貼ります。(上図2と3)

【3】最後に、土踏まずを横切るように、横方向に1本貼ります。(上図4)

| 減量で土踏まずの痛みが緩和される場合もある |

|---|

| 体重を落とすことで、土踏まずの痛みが緩和される場合もあります。 足の裏は全体重を支える部位ですので、上にのる荷物が軽いほど足底腱膜にかかる負担も軽くなります。 標準体重をかなり上回っているなど、足の裏に本来かかるべき重さを上回る重さがかかっていると考えられる場合には、減量を試みるのも一つの方法です。 |

4. 病院で早期に土踏まずの痛みを緩和したい場合

特に痛みが強い場合や、仕事の都合でどうしても痛みを抑える必要がある場合など、土踏まずの痛みを早急に和したいということもあるでしょう。

そういった場合に取れる対処方法は、次に挙げる3つです。

以下でそれぞれについて解説します。

4-1. 病院でステロイド注射を受ける

とにかく早く痛みをなんとかしたい場合の選択肢となるのが、病院で受けられるステロイド注射です。

ステロイド注射には強い抗炎症・鎮痛作用があり、即効性が期待できる上に効果も数週間~ひと月前後持続します。

ただし、ステロイドには次のような副作用があります。

- 皮膚が薄くなる

- 感染症にかかりやすくなる

- 足底腱膜が弱り、症状がかえって悪化するリスクがある

そのため、ステロイド注射を安易に受けるべきではありませんし、少なくとも頻繁に受けてよいものではありません。

医師とよく相談の上、受けるかどうかを決めましょう。

4-2. 病院で体外衝撃波治療(ESWT)を受ける

衝撃波を患部に照射することで痛みを取り去る新しい治療法が「体外衝撃波治療(ESWT)」です。

照射される衝撃波が、痛みを伝達する神経線維の末端を破壊するとともに、新たな血管が作られやすいようにして組織修復を促します。

麻酔不要、照射時間は10〜15分程度で入院不要、治療後はすぐに歩行可能。ただし、保険適用となるのは、6ヶ月以上保存療法を続けていても改善が見られない難治性の足底腱膜炎や踵骨棘に限られます。

【費用目安】

保険が適用されて3割負担の場合:一連の施術で15,000円(3〜4回照射を想定)

自費診療の場合:1回当たり数千〜1万円程度

受けられる医療機関は限られているほか、効果が見られない例も一定数あると言われていますが、副作用や傷痕が残るようなこともないため、痛みがひどい場合や、改善される見込みがない場合試してみる価値はあるでしょう。

4-3. 病院で動注治療(動脈注射治療)を受ける

動脈から点滴で薬液を注入して痛みを緩和する治療法が、動注治療です。

実は、炎症が起こっている場所では、微細な血管が一時的に増えています。

そして、神経は血管が増えるとその周囲の神経が血管と同じように増えるという性質があるため、炎症箇所では神経が増えて、過敏となってしまっているのです。

そこで、増えた血管(=余計な血管)を薬液で減らし、痛みの原因となっている過敏な神経を抑制するというのが、この治療法です。

治療自体は5~10分程度で終了し、早ければ数日で痛みが緩和されます。(ただし、長いと数ヶ月かかる例もあります)

受けられる医療機関は限られているほか、保険外診療のため1回当たり3万円前後かかる点がネックとはなりますが、土踏まずの痛みを緩和するための有力な選択肢といえるでしょう。

| スポーツ界で広がり始めている再生医療も |

|---|

近年スポーツ選手の間で広がり始めている再生医療が、自身の血小板を足底腱膜に注射する「PRP法(自己多血小板血漿注入療法)」です。 血小板は、組織の再生に関わる成分です。それを自身の血液から取り出して凝縮し、痛みのある箇所に直接注射することにより、足底腱膜の修復・再生を促進します。 組織が回復するのを助けるというアプローチであるため、効果が出るまでに一定の時間(最短で半月程度)がかかります。 また、費用も十数万円程度(幅があるためあくまで目安)はかかりますが、アレルギー反応などの心配なしに早期復帰を見込める有効な治療法として、各界スポーツ選手の支持を受けています。 |

5. なかなか治らない土踏まずの痛みは整体で緩和できる可能性がある

数ヶ月で治ることが一般的な土踏まずの痛みであるにもかかわらず、半年経ってもまだ痛いといったような場合には、整体で痛みを緩和できる可能性があります。

なぜなら、土踏まずの痛みが体の歪みに起因している可能性があり、体の歪みを整えることは整体院の得意分野だからです!

半年経ってもまだ改善しないという事実から推測されるのは、土踏まずの痛みを引き起こしている足底腱膜炎などの発症の原因が足以外にあるということ。

また、痛む土踏まずをかばい続けた結果、体全体のバランスが崩れてしまい、あちこちの部位に連鎖的に悪影響が及び、巡り巡って足の裏に負荷がかかり続けるという逆の流れになっている可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、足にばかりアプローチしていたのでは意味がなく、体の歪みを整える整体の施術の出番だと考えられるのです。

6. 土踏まずの痛みを緩和する整体院選びの3つの判断基準

世の中に整体院は数多くあり、整体の基本は共通していても、その施術方針や施術内容は多種多様です。

そのため、「どの整体院へ行くか」は重要なポイントになってきます。

土踏まずの痛みを緩和するための整体院選びの際の判断基準は、次の3つです。

- 国家資格を持つ整体師が施術しているか

- カウンセリングに力を入れているか

- 痛みのある部分に直接触らずに施術が可能か

それぞれについて、以下で解説します。

6-1. 国家資格を持つ整体師が施術しているか

医療系の国家資格を持つ整体師が施術しているかは、整体院選びの重要な判断基準です。

体のどこの歪みが土踏まずに影響しているのかを特定できるだけの人体構造に関する知識・知見を持ち合わせているか判断するための指標となるからです。

主な医療系の国家資格には、下表のようなものがあります。

| 国家資格名 | 概要 |

|---|---|

| 柔道整復師 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷を、整復(ずれた骨や関節を本来の位置に戻す治療法)や固定(早期回復を目的として患部を固定する治療法)などにより治療するエキスパート |

| 理学療法士 | 病気・ケガ・加齢などにより低下した運動機能を、日常の基本動作(起き上がる・立つ・歩く等)を不自由なく行えるレベルに回復させるリハビリのエキスパート |

| 作業療法士 | 自立した生活を送る上で必要となる作業(歯を磨く、服を着る、掃除する、字を書く等)や、社会生活に必要な適応能力を回復させる、心身両面のリハビリのエキスパート |

| 鍼灸師 (はり師ときゅう師の2つの国家資格を取得している人の便宜的な呼称) | 鍼や灸でツボを刺激することにより、人間が元来持つ自然治癒力や免疫力を高め、体調を回復させる、東洋医学のエキスパート |

国家資格を取得していないからといって、人体構造熟知していないということには必ずしもなりません。

しかし、人体構造に関する一定の知識量が保証されるという点で、整体院選び失敗の可能性を減らすために参考とすることができる基準が、「国家資格を取得している」ことなのです。

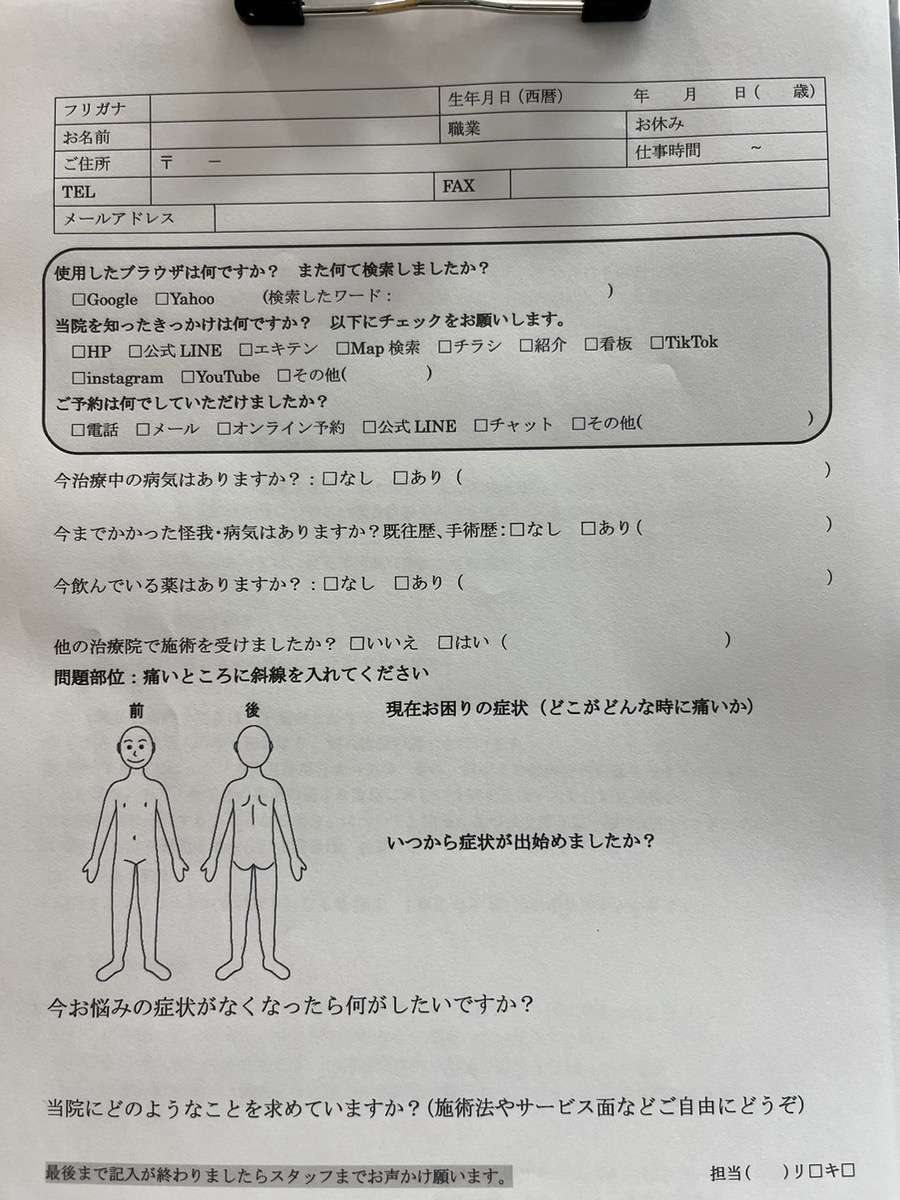

6-2. カウンセリングに力を入れているか

カウンセリングに力を入れているかどうかも、整体院選びにおける判断基準となります。

なぜなら、根本原因特定と的確な対処において、じっくりと時間をかけて行う丁寧なカウンセリング(問診、ヒアリング等を含む)は欠かせないプロセスだからです。

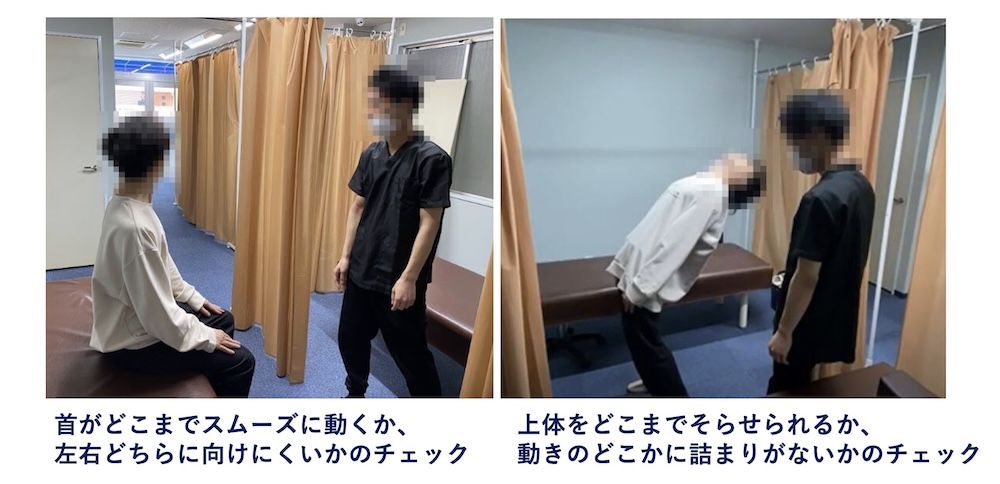

カウンセリングの順序や細かな内容は院により異なってきますが、実際の施術を始める前に、概ね次のような流れで進められます。

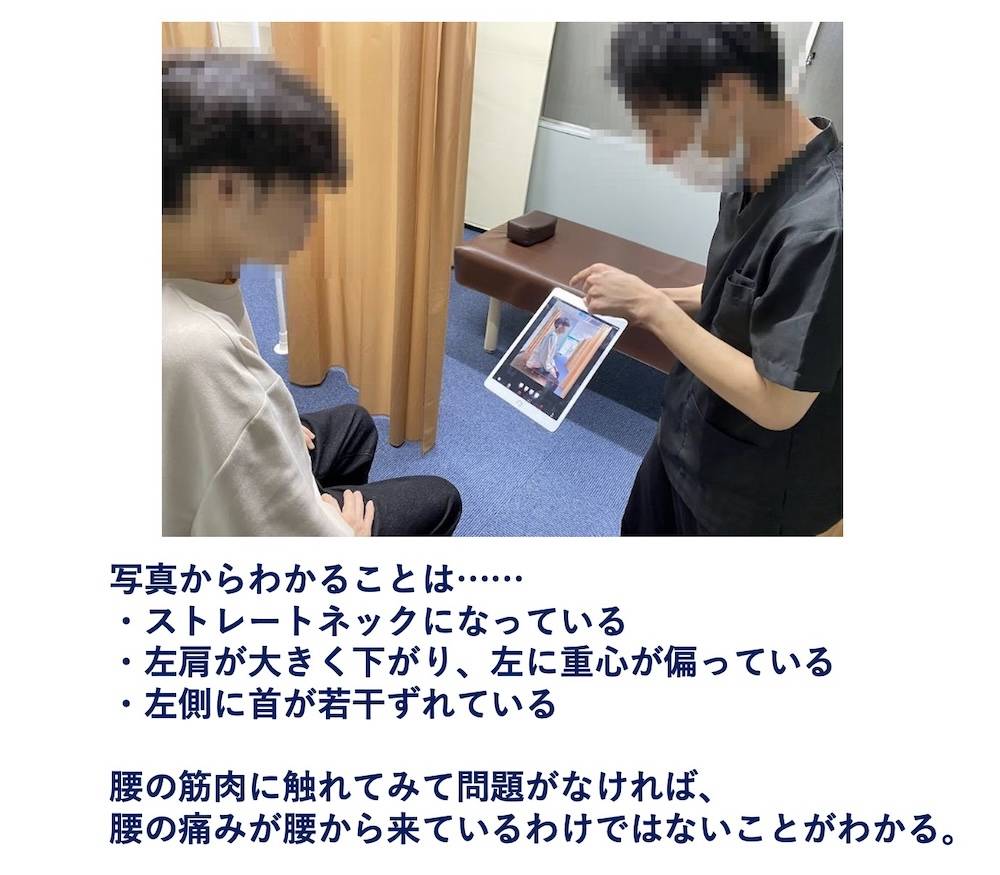

- カウンセリングシート(問診票)を記入する

- カウンセリングシート(問診票)の記入内容をもとにヒアリングする

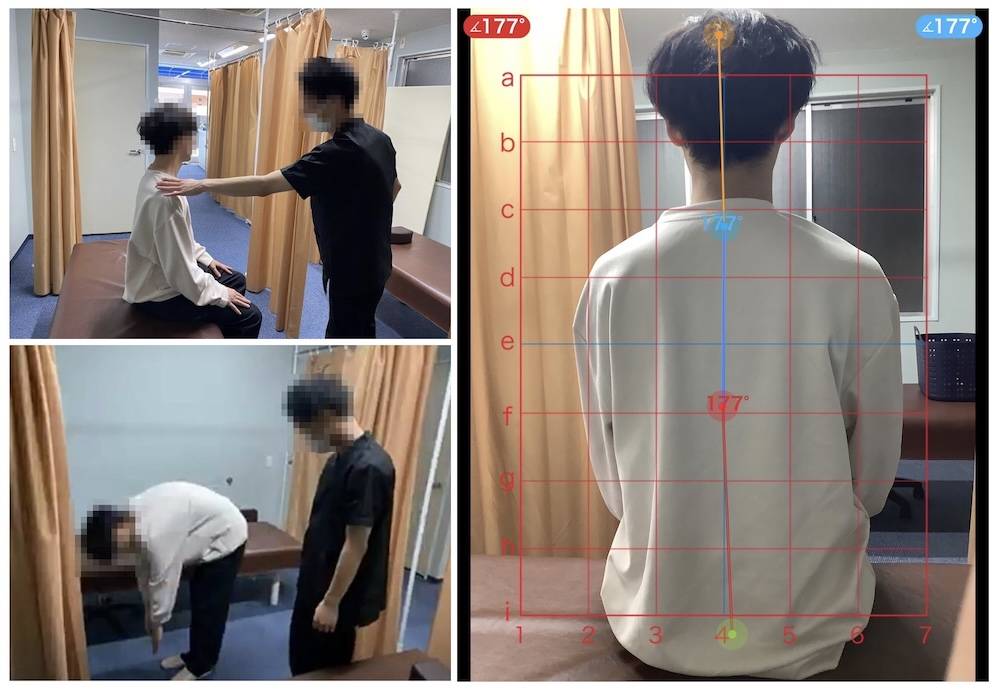

- 写真撮影を行い、全身のバランス(体の歪み具合)を本人と一緒にチェックする(写真撮影を行わない整体院もある)

- 体の動きや可動域、筋肉の硬さなどを、目視または体に直接触れて確認する

カウンセリングに力を入れているかどうかを来院前に見極めるには、公式サイトの記載を参考とするほか、カウンセリングにどの程度の時間がかかるかを電話で直接問い合わせるなどしてもよいでしょう。

また、実際に整体院を訪れてみて受けたカウンセリングの内容・密度は、「今後も通い続けるか」の判断基準となります。

たとえば、次のような点に注目します。

カウンセリングシート(問診票)をもとに何を質問されたか?

(痛みのある場所の確認だけ?仕事内容や日常生活などについても質問された?)

可動域のチェックはどのくらい行なったか?

(不調を抱えている部位だけ動かしてみた?首・肩・腰など全身の動きを見た?)

撮影した写真を一緒に見ながら、その時点でわかることや推測についての詳しい説明や情報共有があったか?

根本原因である体の歪みが解消されなければ、一度は治った痛みが再発し、いつまでも痛みが消えないということになりかねません。

体のどこの歪みがどう連鎖して土踏まずの痛みを引き起こしているのかを早期に特定し、的確な施術を行っていくことが、痛みの根本解決にはとても大切です。

そうした根本原因の特定のためにどうしても必要なのが丁寧なカウンセリングであり、そこに力を入れているかどうかは整体院選びの重要な判断基準なのです。

6-3. 痛みのある部分に直接触らずに施術が可能か

痛みのある部位に直接触らずに施術が可能かどうかも、土踏まずが痛い場合の整体院選びにおける判断基準の一つです。

誰しも、治療のために必要ならば致し方ないとはいうものの、できれば触らずに治療してもらいたいというのが本音ですよね。

整体院によって、取り入れている手法はさまざまで、痛みが出ている箇所を触るところもあれば、痛みが出ているところは触れずに施術を進められる整体院もあります。

痛みを感じてしまうと、体がこわばり十分な効果を得ることも難しいでしょう。

単に快適さのためだけでなく、必要な通院を継続できる状態を維持するためにも、痛みのある部分に直接触らずに施術が可能かどうかは判断基準として重要です。

7. 痛い土踏まずの根本改善を目指すならJITAN BODYにお任せください

痛みが続く土踏まずの根本改善を目指すなら、全国に80院以上を展開する「JITAN BODY」にお任せください。

土踏まずの痛みの根本改善に「JITAN BODY」をおすすめする理由は、主に次の3つです。

- 施術者全員が国家資格取得者だから

- 丁寧なカウンセリングを重視しているから

- 痛い部分に直接触れずに治療可能だから

それぞれの理由について、以下で解説します。

7-1. 施術者全員が国家資格取得者だから

「JITAN BODY」の施術者は、全員が医療系の国家資格(理学療法士、作業療法士、柔道整復師など)を取得しています。

つまり、施術者全員が、体の構造や各部位の関係性などについて精通しているということです。

資格がなくても知識豊富で腕も確かな整体師はいますが、それを来院前に見極めるのは至難の業です。

かといって、疑心暗鬼のままに大切な体のことを任せるのは、さすがに不安ですよね。

医学的知識を持ち合わせた整体師であると保証されていることがもたらしてくれる安心感の価値は、決して小さくないといえます。

全国どこのJITAN BODYに行っても国家資格取得者が、体のお悩み解決のために担当させていただきます。

7-2. 丁寧なカウンセリングを重視しているから

「JITAN BODY」では、丁寧かつ徹底的なカウンセリングを実施しています。

体の使い方や状態には、生活習慣や生活環境が大きく影響しており、「お客様の置かれた環境」を知ることが根本原因の特定には必須だからです。

具体的には、いつから、どんな症状が出ているかといったことのほかに、以下のようなことを伺い、根本原因特定の精度向上を図っています。(もちろん、お差し支えのない範囲で伺っています)

- 毎日の生活スタイルやリズム

- 体の使い方の癖(例:脚を組みがち、片方の足に重心を置いて立ちがち)

- 業種・職種、力仕事か立ち仕事かデスクワークか、業務内容の特徴

- 自宅や職場の環境の特徴(例:冷える場所で長時間作業する)

- 運動習慣や運動量

- 日々の食事の摂り方、食べ物の好み

- 過去にかかった病気や、事故や怪我の経験 等

その上で、歩行姿勢や関節の可動域などをチェックし、さまざまな要素をさまざまな角度から検証して、根本原因を突き止めます。

そして突き止めた根本原因に対して的確なアプローチを痴行うことにより、根本改善だけにとどまらず、再発予防も目指すことが可能なのです。

7-3. 痛い部分に直接触れずに治療可能だから

「JITAN BODY」では、痛みのある部分に直接触れない治療が可能です。

なぜなら、「JITAN BODY」の施術は、東洋医学や民間療法を研究して開発された日本発祥の手技である「操体法」がベースとなっているからです。

操体法では、全身に広がる一連の筋膜のラインに沿って刺激を与えることにより、別の箇所を刺激することで痛みがある箇所に遠隔で働きかけられるのです。

痛いところを触られるという苦痛に耐える必要がないため、心身ともに負担が少なく、リラックスして施術を受けられます。

痛みのある部分にほとんど触れないにもかかわらず改善を実感できることに「マジックのよう」と驚かれる方もいらっしゃいます。

「マジックのように痛みが消える」

最初は怪しいと思いながらダメ元で行きました。

施術が始まり、痛い部分に触れてくれなかったのでさらに不安が増しましたが、次の瞬間肩が軽くなりました。

マジックのようでした。

先生は知識も説明もわかりやすくて良かったです。

自分の場合は痺れがあったのが大きかったですが、3回くらいで何とか症状も落ち着いてきました。

友人紹介します。(40代 女性)

引用元:JITAN BODY|お客様の声

こういった施術を行う整体院は限られていますので、「痛みを緩和するために痛い思いをしたくない」と感じている方は、ぜひ「JITAN BODY」の施術を体験してみてください。

現在、プレミアム整体コース 通常施術1回あたり7,000円(税込)のところ、初回1,980円(税込)でお試しいただけるお試しキャンペーンも実施しています。ぜひ、この機会にご利用ください。

8. まとめ

▼土踏まずが痛い場合に考えられる原因は、次の3つです。

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)

- 扁平足

- 踵骨棘

▼土踏まずの痛みは、足の裏への負荷を減らせば、数日〜数ヶ月で治ることが大半です。

半年経っても痛みが治らないといったような場合は、体の歪みに起因している可能性があるため、整体による緩和が期待できます。

▼自分でできる土踏まずの痛みの緩和方法には、次の4つが挙げられます。

- 足の裏へのストレス回避を心がける

- ストレッチやマッサージを行う

- インソールを使用する

- テーピングをする

▼病院で行う、土踏まずの痛みの早期緩和方法には、次の3つが挙げられます。

- 病院でステロイド注射を受ける

- 病院で体外衝撃波治療(ESWT)を受ける

- 病院で動注治療(動脈注射治療)を受ける

▼土踏まずの痛みを緩和するための整体院選びの判断基準には、次の3つが挙げられます。

- 国家資格を持つ整体師が施術しているか

- カウンセリングに力を入れているか

- 痛みのある部分に直接触らずに施術が可能か

本記事が、土踏まずの痛みにお悩みの皆様の1日も早いご快復に、そしてお一人おひとりに合った整体院選びの一助となりましたら幸いです。

コメント