「寒くなると頭が痛くなる…」

「冬になると頭痛がひどくなる気がするな」

こんなふうに感じている方は多いのではないでしょうか。

これは、あなたの気のせいではありません。実は、寒さと頭痛には、深い関係があるのです。

寒い環境では、血管が自然と縮んでしまいます。すると、血液の流れが悪くなり、頭部にまで血が巡りにくくなるので、頭痛を引き起こしてしまうのです。

さらに、冬は暖かい室内から寒い外へ出た時などの寒暖差が大きかったり、気圧が変動することも多く、これらも頭痛の原因にります。

具体的に、どんな時に頭痛が起こりやすいかというと…

・暖かい室内から寒い外に出た時の急激な温度差

・冷たい風で首や耳が冷えてしまう時

・水分補給が足りていない時

など、冬の生活には頭痛の原因がたくさん潜んでいるのです。

ただし、寒さで起こる頭痛には、いくつかの種類があります。種類ごとに適切な対策を取ることで、症状の緩和や予防が可能となるのです。

そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説しています。

・寒いと起こる頭痛の種類

・あなたの頭痛の原因が「寒さ」かどうか分かるチェックシート

・寒さ頭痛の予防方法

・「運動不足」が頭痛を悪化させる原因と理由

この記事を最後までお読みいただければ、寒いと頭痛が起きる理由や原因、頭痛の予防方法が分かるので、あなたを悩ませる頭痛の緩和が目指せますよ。

目次

1.寒いと頭痛は起こりやすい!

結論からお伝えすると、寒いと頭痛は起こりやすくなります。

なぜ頭痛が起こるのか、その理由の一つは「血行不良」です。寒さによって血管が収縮し、体の隅々まで十分な血液が行き渡らなくなることで、頭痛が引き起こされることがあります。

特に冬場は気温の低下だけでなく、寒暖差や低気圧など、頭痛を誘発する要因が重なりやすい時期です。

ここでは、寒さが引き金となる3つの代表的な頭痛である、

・緊張型頭痛

・片頭痛

・機能性頭痛

について、詳しく解説していきます。

| 頭痛の種類 | どんな頭痛? | 症状 |

|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 肩や首の筋肉が緊張し血流が悪くなることで起こりやすい。 | ・頭全体が締め付けられるような鈍い痛み。 |

| 片頭痛 | 寒暖差や低気圧の変化などで血管が急激に収縮したり拡張して起こりやすい。 | ・頭の片側または両側がズキンズキンと脈打つように痛む。 |

| 機能性頭痛 | 低気圧低気圧や耳の冷えなどに影響され起きやすい。 | 症状は片頭痛や緊張型頭痛と重なる部分がある。 |

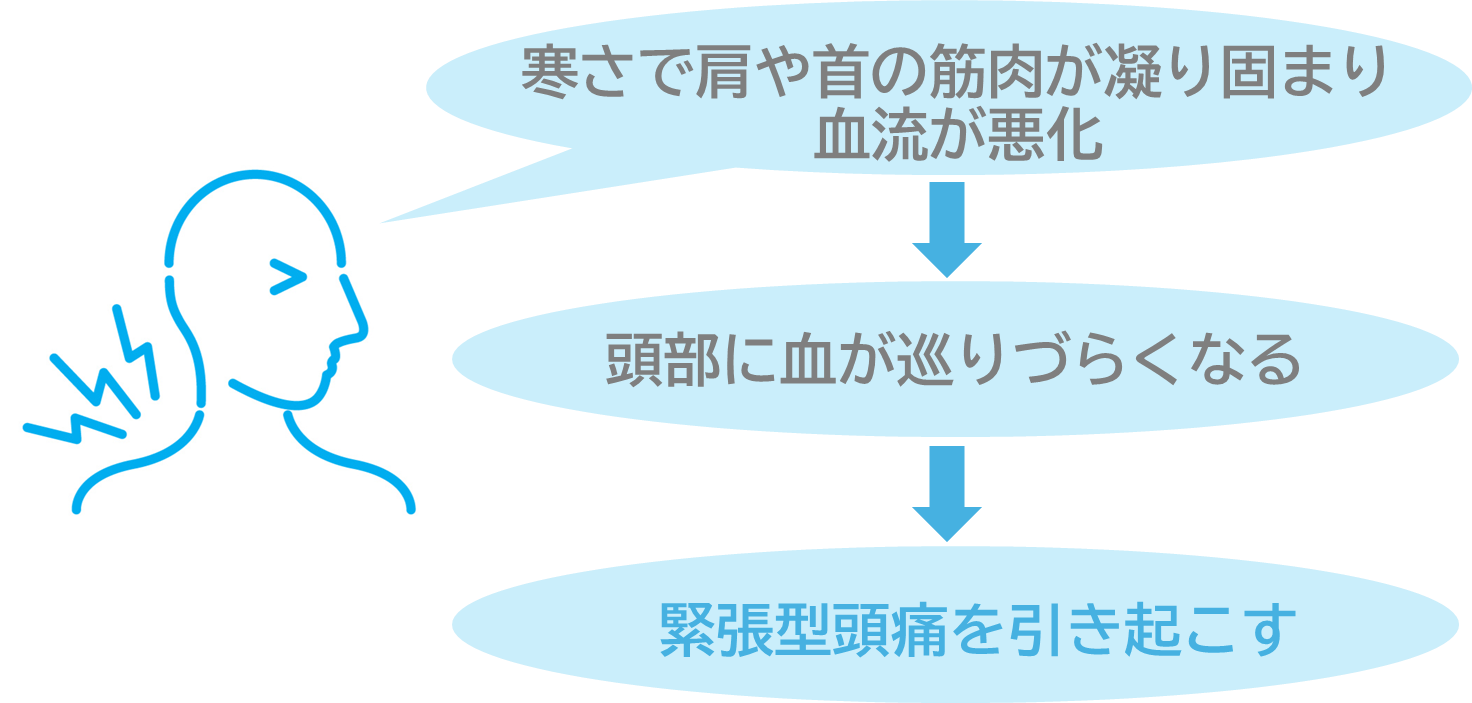

1-1.【緊張型頭痛】寒さで肩こり・首こりが悪化して起こる

| 緊張型頭痛とは? | 寒さで肩や首の筋肉が凝り固まり、血流が悪化することで発生する頭痛。 |

|---|---|

| どんな症状? | ・頭全体が締め付けられるような鈍い痛み |

運動不足やデスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、筋肉はどんどん硬くなってしまします。そこに寒さが加わると、余計に筋肉の緊張が増幅されることに。

筋肉が固まると血行不足になり、それに伴って頭部への血流も滞ります。その結果、頭の締め付け感や痛みを感じやすくなってしまうのです。

以下のような時に頭痛を感じる場合、緊張型頭痛である可能性が高いです。

・外出などで寒い環境へ行くと頭がズキズキ痛む

・部屋が寒いと頭痛を感じる

・頭痛と肩や首の凝り感・張り感を同時に感じる

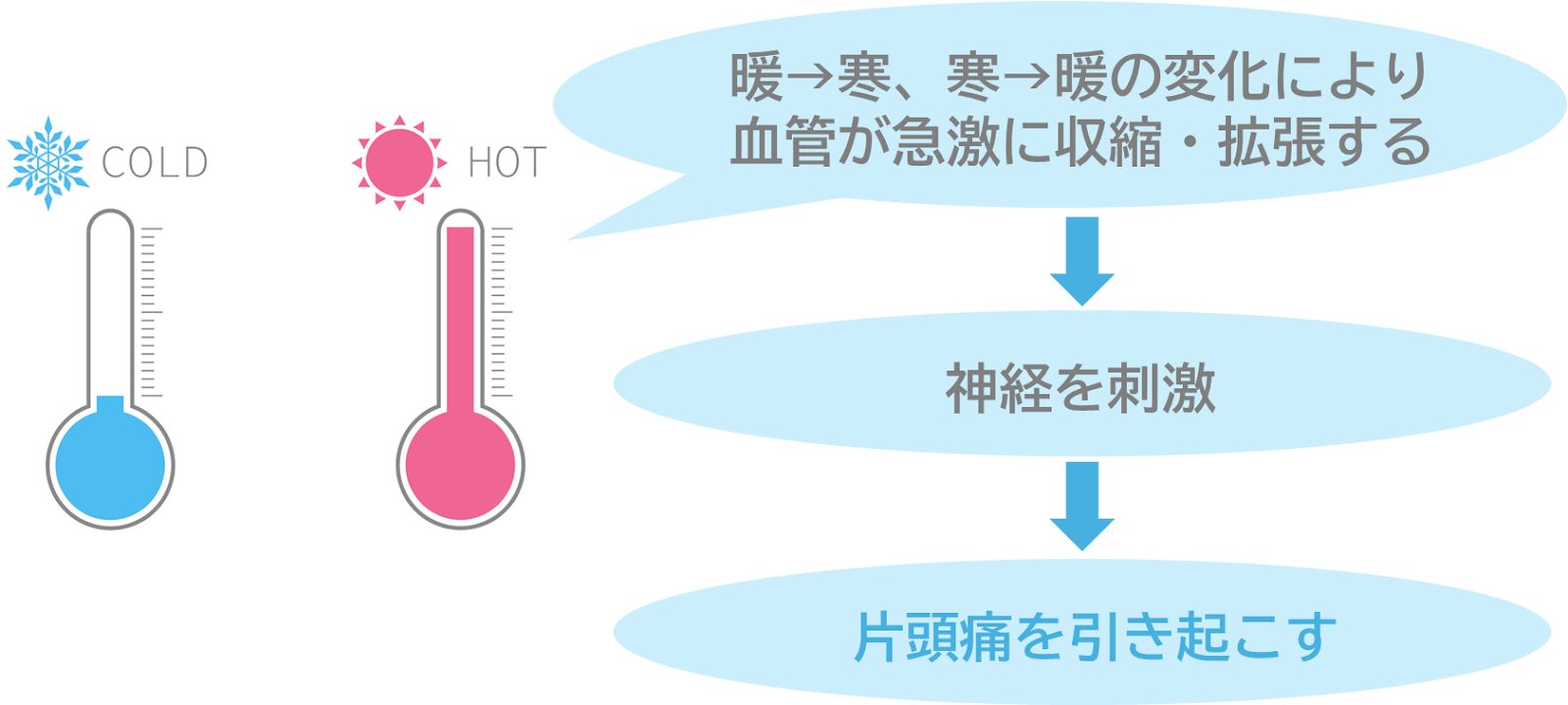

1-2.【片頭痛】外と部屋の行き来などの寒暖差で起こる

二つ目は「片頭痛」です。

| 片頭痛とは? | ズキズキと脈打つような痛みが特徴的な頭痛。 |

|---|---|

| どんな症状? | ・視界が欠けたような感覚(閃光暗転)後に頭痛が起こる |

片頭痛の正確な原因は解明されていませんが、大きな原因の一つとされるのが「寒暖差」です。

暖房で暖まった室内から寒い外へ出た瞬間など、気温の急激な変化によって、血管が急激に収縮したり拡張したりします。

温熱学を専門とする国際医療福祉大学大学院の前田眞治教授は「体が冷たくなると、体温を一定に保とうとして交感神経が緊張し、血管がギュッと収縮する。この結果、血圧が上がる※」と説明しています。

この血管の急激な変化が神経を刺激し、片頭痛を引き起こすのです。

※引用元:時事メディカル「急な冷え、寒暖差に注意=脳卒中や不整脈の恐れ」

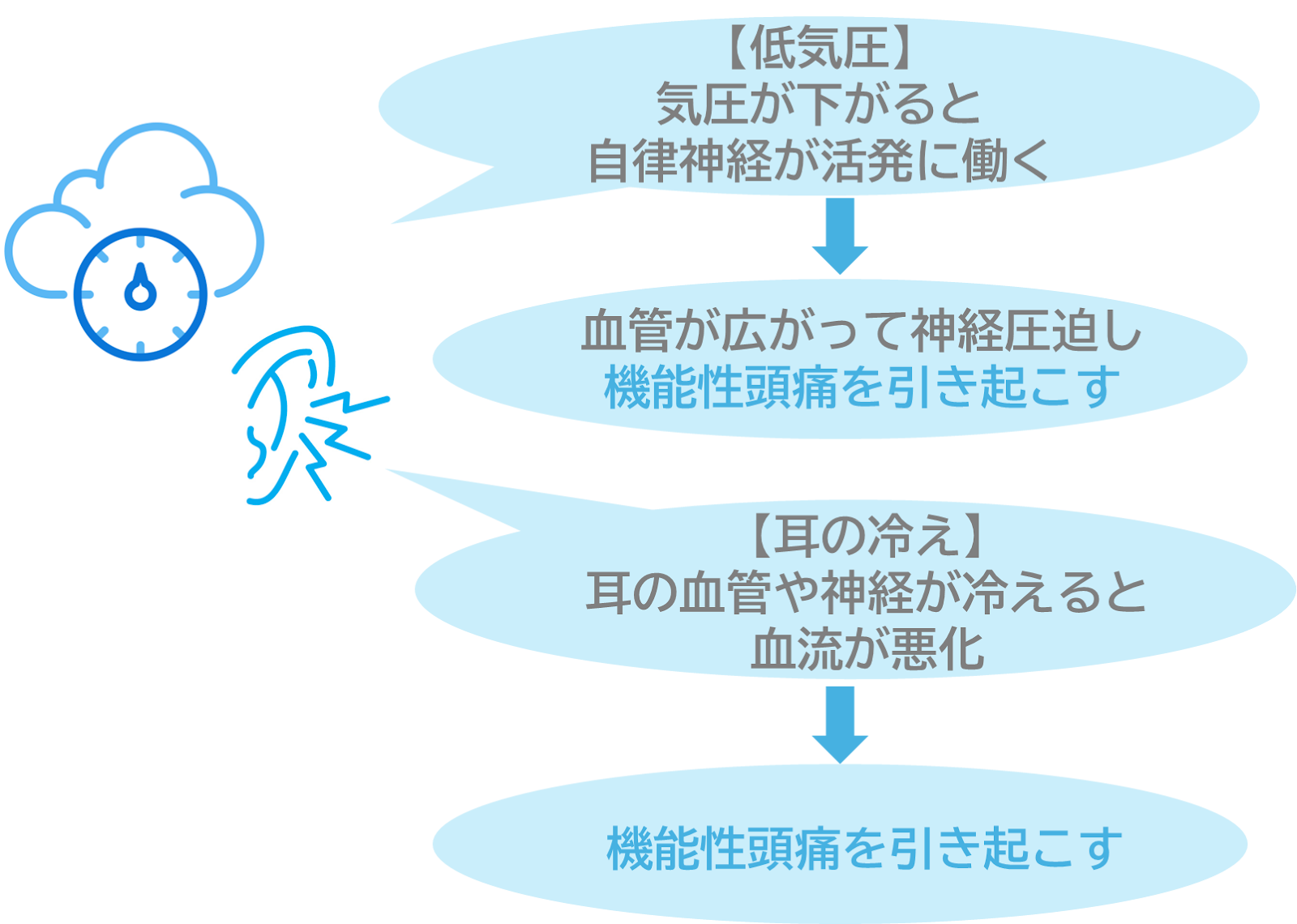

1-3.【機能性頭痛】低気圧や耳の冷えで起こる

最後は「機能性頭痛」です。

| 機能性頭痛とは? | 低気圧や耳の冷えによって引き起こされる頭痛。 |

|---|---|

| どんな症状? | ・頭全体が締め付けられるような鈍い痛み |

聞き慣れない名前ですが、機能性頭痛は、低気圧や耳の冷えによって引き起こされる頭痛の一つです。

気圧が下がると、体はその変化に適応しようとして自律神経が活発に働きます。このとき、血管が広がって周囲の神経を圧迫することで、頭痛が発生してしまうのです。

冬場は低気圧の日が多く、その影響で頭痛も増える傾向があります。

また、耳の冷えによっても、頭痛の誘発を招いてしまうことがあります。一見、頭痛に『耳の冷え』は関係ないのでは?と思いますよね。ですが、耳周辺にはたくさんの血管や神経が集まっていて、この部分が冷えることで血流が悪化し、機能性頭痛に繋がってしまうのです。

このように、特に雪が降るような気温がマイナスになる地域などは、機能性頭痛の可能性が高いといえます。

2.あなたの頭痛は寒さで起きている?寒さが原因かチェックしてみよう

寒さが引きおこす頭痛について分かったところで、続いては、あなたの頭痛が寒さが原因で起きているのかどうか、確認してみましょう。

以下のような状況に心当たりがある場合、その頭痛は寒さが原因であると考えられるかもしれません。

【気温変化に関するチェック項目】

・雪が降るほど寒かったり、平均最低気温がマイナスの地域にいる

・暖かい室内から寒い外への移動後、30分以内に頭痛が始まる

・朝晩の気温差が10度以上ある日に頭痛が発生しやすい

・エアコンの設定温度を上げて以降(例:26度から30度など)頭痛が発生するようになった

【生活習慣に関するチェック項目】

・寒い日は首や肩を無意識に縮めて歩いている

・ココアやコーヒーなどカフェイン系の飲み物ばかり飲んで、水を飲まない

・寒さ対策として厚着をしすぎて汗をかくことがある(水分不足を引き起こす)

【体の症状・環境要因との関連チェック項目】

・手足の末端が冷たくなると頭痛が始まる

・寒い日は特に首や肩のこりを感じやすい

・気圧の低下と共に頭痛が悪化する

・寒冷前線の通過時に頭痛が悪化する

(気温が一気に下がったり、雪が降ったりするタイミング)

・湿度35%以下の乾燥した室内で過ごすことが多い

・冷たい空気を直接受ける環境(窓際の席など)にいる時間が長い

これらの項目に6個以上該当する方は、寒さによる頭痛である可能性が高いです。

ただ、こういった症状がある場合でも、必ずしも寒さだけが原因とは限りません。

ですが、寒さ対策を行うことで症状が緩和される可能性は十分にあります。

次章では、これらのチェック項目に該当する方向けの、具体的な予防方法についてご紹介していきます。

3. 寒い時の頭痛を予防する対策一覧

この章では、寒さによる頭痛でお悩みの方に、すぐに実践できる具体的な予防対策をご紹介します。

【寒い時の頭痛を予防する対策一覧】

| 頭痛のタイプ | 予防対策 |

|---|---|

| 全タイプ共通 | ・首や首や耳、体全体を温める |

| 緊張型頭痛 | ・ストレッチと目の休憩をこまめに行う |

| 片頭痛 | 室内の温度は徐々に上げる |

| 機能性頭痛 | 耳を温める |

このようにタイプ別の対策を知ることで、より効果的に頭痛を予防できますよ。

下で詳しく解説していきます。

3-1.【全タイプ共通】首や耳、体全体を温める

昔から「三首(首・手首・足首)を冷やすな」と言われているように、「首周り」の保温は頭痛予防の基本です。首周りや耳を中心に、体全体を冷やさないよう意識しましょう。

【三首や耳を温めるグッズ】

| 首 | マフラー、ハイネックのトップスなど |

|---|---|

| 手首 | アームウォーマー、手袋など |

| 足首 | レッグウォーマー、厚手の長い靴下など |

耳 | イヤーマフ(耳当て)、帽子など |

頭痛を予防するためには、上記のグッズをできるなら全て身につけて万全に対策しましょう。

また、重ね着や暖かいインナーで体全体を温めることも効果的です。

3-2.【全タイプ共通】こまめな水分補給を行う

次に、こまめな水分補給を行いましょう。

体内の水分が不足すると、血液が濃縮されてドロドロした状態になります。

その結果、頭部への血流量が減少し、頭痛を引き起こす要因となるのです。

1日に必要な水分摂取量は、体重や年齢によって異なります。株式会社meiji「経腸栄養の基礎シリーズ」を元に、より詳しく自分の1日に必要な水分量を計算することができます。

【年齢別必要水分量】

| 22歳~54歳 | 1日あたり35ml/kg |

|---|---|

| 55歳~64歳 | 1日あたり30ml/kg |

| 65歳以上 | 1日あたり25ml/kg |

自分の「年齢の必要水分量」と「体重」を下の式に当てはめ、「1日に必要な水分量目安」を計算してみましょう。

【1日に必要な水分量目安の計算式】

| 体重(kg)× 年齢別必要水分量(ml/kg/日)=必要水分量(ml/日) |

【年齢別必要水分量の目安:早見表】

| 体重(kg) | 22歳~54歳 | 55歳~64歳 | 65歳以上 |

|---|---|---|---|

| 45 | 1.58L | 1.35L | 1.13L |

| 46 | 1.61L | 1.38L | 1.15L |

| 47 | 1.65L | 1.41L | 1.18L |

| 48 | 1.68L | 1.44L | 1.2L |

| 49 | 1.72L | 1.47L | 1.23L |

| 50 | 1.75L | 1.5L | 1.25L |

| 51 | 1.79L | 1.53L | 1.28L |

| 52 | 1.82L | 1.56L | 1.3L |

| 53 | 1.86L | 1.59L | 1.33L |

| 54 | 1.89L | 1.62L | 1.35L |

| 55 | 1.92L | 1.65L | 1.38L |

| 56 | 1.96L | 1.68L | 1.4L |

| 57 | 2.0L | 1.71L | 1.43L |

| 58 | 2.03L | 1.74L | 1.45L |

| 59 | 2.07L | 1.77L | 1.48L |

| 60 | 2.1L | 1.8L | 1.5L |

※概算です。

あくまでも目安となる数字ですが、冬場は喉の渇きを自覚しにくく、水分摂取量が減りがちです。

こまめな水分補給を心がけましょう。

・水分補給についての注意ポイント! 寒いからといって、温かいココアやコーヒーばかりを飲むのは避けましょう。 ココアやコーヒーに含まれるカフェインには、血管を収縮させる作用があるので、頭痛を引き起こしてしまう可能性があります。 水や白湯、カフェインの入っていないハーブティーなどで水分補給をしましょう。 |

3-3.【全タイプ共通】規則正しい生活習慣を意識する

続いて、規則正しい生活習慣を意識しましょう。

睡眠不足や不規則な生活は、血管の収縮や拡張をコントロールしている自律神経のバランスを崩してしまうので、頭痛を悪化させる要因になります。

| 習慣 | まずはここから始めよう | プラスワン習慣 |

|---|---|---|

| 睡眠 | ・起床時間だけでも固定する(例:平日7時) | ・寝る1時間前にはスマホは見ない |

| 食事 | ・コンビニでもいいので、食事に野菜を1品追加する | ・冷蔵庫に常備野菜を3種類ストックする |

| 運動 | ・外に出かける用事を作る(近所への買い物、荷物をコンビニ受け取りにするなど) | ・通勤・通学時に1つ前の駅で降りる |

まずは「これならできそう」と思える項目を1つだけ選んでやってみましょう。生活習慣の改善は、小さな一歩の積み重ねが大切です。

3-4.【緊張型頭痛】ストレッチと目の休憩をこまめに行う

続いては、緊張型頭痛の方に向けた予防法です。

緊張型頭痛は、肩や首の筋肉の硬直や、眼精疲労でも起こりやすくなります。簡単なストレッチと目の休憩を意識しましょう。

【日頃から行える簡単なストレッチ】

・肩回し:肩甲骨を意識してゆっくり回す できれば1時間ごとに肩回しや首ストレッチを行いましょう。 |

【目の疲れを軽減させる方法】

・眼球体操をする:目を閉じた状態で、眼球を時計回りに3回、反時計回りに2回大きく回す パソコン作業などで目が疲れていると、それも頭痛の原因になります。 |

ストレッチと目の休憩は両方行いましょう。

「1時間ごとストレッチ!」や、「目の休憩:時計回りに3回、反時計回りに2回」と書いたメモをデスクに貼ったり、アラームを設定するなどしておくと、忘れることなくしっかり実行できますよ。

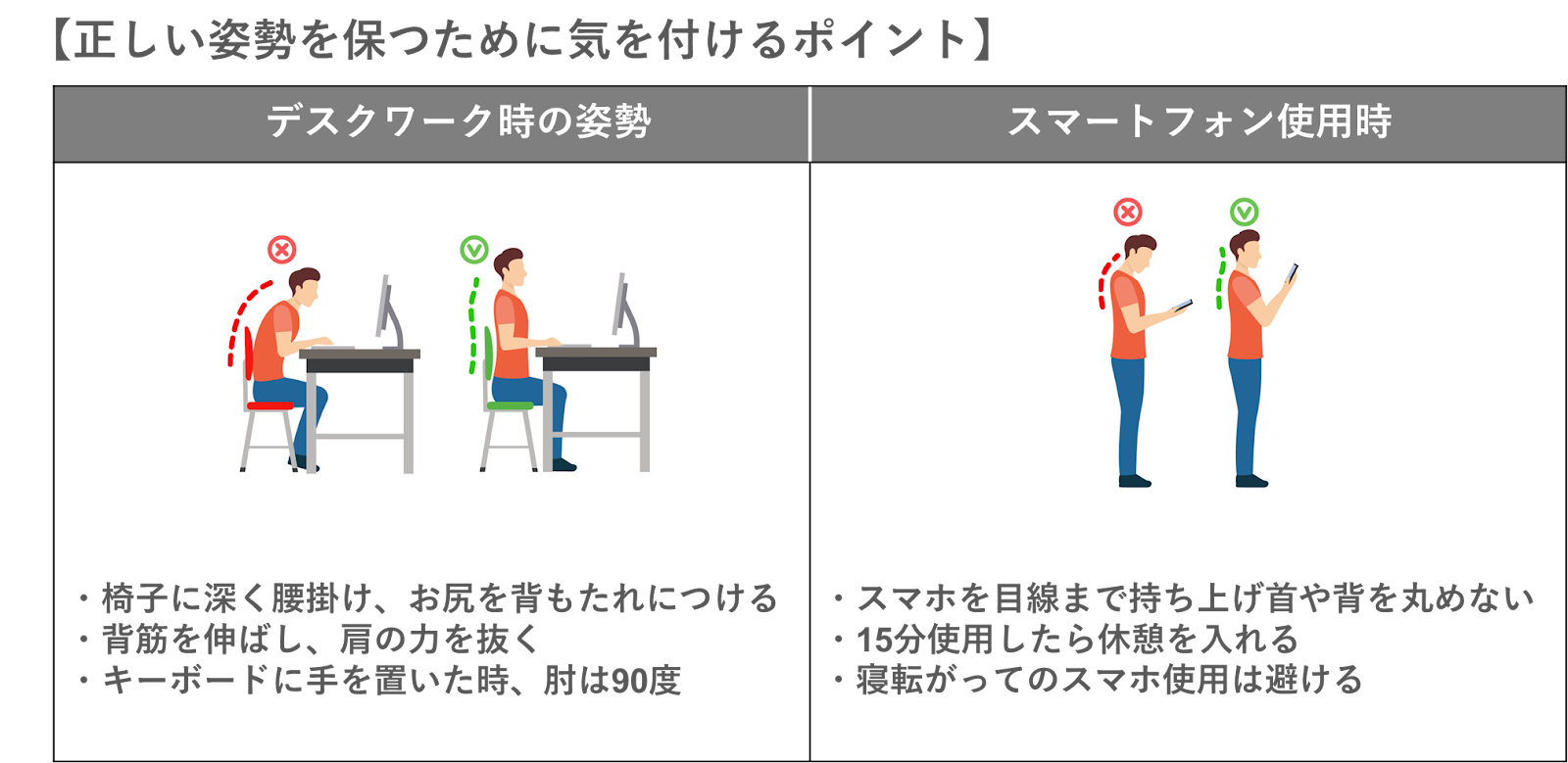

3-5.【緊張型頭痛】正しい姿勢を意識する

寒いとどうしても体を丸めてしまいがちですが、猫背は肩や首への負担となり、頭痛を引き起こしてしまいます。

正しい姿勢を保つため、気を付けるポイントをまとめました。

これらを参考に、日常的に自分の姿勢に意識を向けてみましょう。

3-6.【片頭痛】寒暖差を軽減させる

続いては、片頭痛の方に効果が期待できる予防法です。

片頭痛は、寒暖差によって引き起こされることが多い頭痛です。寒暖差を軽減させるための、具体的な温度管理方法をまとめました。

【温度管理の具体的な方法】

| 外出から帰宅時の温度調整 | ・コートやマフラー、手袋などは徐々に外す |

|---|---|

| 日常的な温度管理 | ・湿器を使用し、適度な湿度(50~60%)を保つ |

なるべく急激な温度変化を体に与えないよう、エアコンや衣類などで調整しましょう。

3-7.【機能性頭痛】耳を温める

最後は、機能性頭痛の方に向けた予防方法です。

低気圧や耳の冷えによって引き起こされることが多い機能性頭痛には、「耳」を温めることが有効です。

耳周辺には多くの血管が集まっており、この部分をカイロなどで温めることで血流が促進されます。

特に外出時にはイヤーマフ(耳当て)をつけたり、ポケットサイズのカイロを持ち歩き、冷えたと感じたらすぐに耳元へ当ててみてください。

シンプルな方法ですが、すぐに症状が和らぐこともありますよ。

4.日頃から運動不足の方は寒いときに頭痛を繰り返しやすい

ここまで読んでみて、自分の症状は寒さによる頭痛に当てはまるかも、と感じているかと思います。

さらに、日頃から運動不足の方は、寒いときに頭痛を繰り返しやすいです。

なぜかというと、運動不足の方はそもそも筋肉が硬直しやすい状態にあり、そこに寒さが加わると、より一層筋肉が緊張して血行不良を起こしやすくなってしまうからです。

「普段から筋肉が硬い→寒さでさらに筋肉が緊張→血行不良が悪化→頭痛が発生」というサイクルに陥り、ちょっとした寒さでも頭痛が誘発される状態になってしまうのです。

頭痛の再発を防ぐためには、運動不足を解消し、筋肉をほぐすことが大切です。

【日常に取り入れたい運動習慣】

| 基本の習慣 | ・ウォーキングなどの有酸素運動で全身の血流を促進する |

|---|---|

| 運動嫌いでも始められる簡単な習慣 | ・外に出かける用事を作る(近所への買い物、荷物をコンビニ受け取りにするなど) |

筋肉のコリを緩和し、繰り返す頭痛の改善を目指したいのであれば、これら運動をしっかり習慣化していきましょう。

5.固まった筋肉のコリを一気にほぐすなら整体がおすすめ

運動不足の人は、凝っている筋肉が寒さにより、さらに硬くなってしまうとご説明しました。

ストレッチや運動で筋肉をほぐすことが大切ですが、

「忙しくて、なかなか運動に時間をとれないな…」

「できれば一気に筋肉のコリを解消したい」

と思われている方も多いのではないでしょうか。

固まった筋肉のコリを一気にほぐしたいなら、整体の施術を受けることをおすすめします。なぜ整体がおすすめなのか、その理由は以下の通りです。

・自分でやるより的確に楽にコリをほぐせる

・自分で気が付かない筋肉もまとめてほぐせる

「自力でやるより整体の方が効率的かも!」と新たな気づきを得られるはずです。早速解説していきます。

5-1.自分でやるより的確に楽にコリをほぐせる

自分でやるよりも、整体は的確に楽にコリをほぐせます。

なぜなら、私たちは筋肉のプロではないので、ほぐすべき筋肉の正しい場所や、揉む時の力加減が分からないからです。何より、自分の身体なので、手が届く範囲には限界がありますよね。

そんな自分ではアプローチできない部分にも、整体なら正確に施術を行うことができます。

| 自分 | 整体 | |

|---|---|---|

| 揉む場所 | 背中など、手の届きにくい場所へのアプローチが難しい | 自分では届きにくい場所までアプローチできる |

| 力加減 | 力加減が分からず、必要以上に強くもんでしまう | 最適な力加減で施術できる |

| 結果 | ・コリの根本原因に対処できないため、症状が繰り返し発生してしまう | 症状の根本原因になっている部分に正しくアプローチが可能なので、症状の緩和や再発防止が期待できる |

このように、整体ではコリの根本的な緩和と、効果の即効性が期待できる施術を受けることが可能です。

5-2.自分で気が付かない筋肉もまとめてほぐせる

整体がおすすめな理由の2つ目は、自分で頭痛の原因だと気が付かない筋肉も、まとめてほぐせるからです。

なぜなら、整体は専門的な知識と技術を持った施術者が、あなたの体の状態を正確に把握して、そのうえで適切なアプローチができるからです。

頭痛の原因となる筋肉の緊張は、自分が感じている場所だけではありません。

実は、気づいていない部分にも大きく影響している場合が多いのです。

例えば、下の体験者の声のように「頭痛を引き起こしていた原因が、実は足の筋肉にあった」なんてことも。

【実際の整体体験者の声】※JITANBODY公式HPより引用

これは、私たちの体の神経や筋肉は複雑に繋がっており、互いに影響し合っているからです。

整体の施術者は、長年の経験と専門知識により、

・表面的な痛みの原因となっている深層の筋肉

・普段意識することのない小さな筋肉

・痛みの出ている場所とは異なる部位

などを見つけ出し、まとめてアプローチすることができます。

6.筋肉のコリを一気に的確にほぐす整体の選び方

整体が筋肉のコリをほぐし、頭痛の予防や緩和に効果的である理由についてお伝えしましたが、いざ整体を受けようと思ったとき、「どこを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。

「どの整体を選ぶか」はとても重要です。

なぜなら、整体は施術者によって技術やアプローチ方法が異なるため、自分の症状や悩みに合った整体院をしっかり選ぶとことが、あなたの頭痛の緩和へ繋がるからです。

この章では、整体院選びの際に意識したい3つのポイントである、

・頭痛の根本原因を特定できる

・頭痛に関係する筋肉を的確にほぐせる知識と技術=国家資格をもっている

・短時間(20分程度)の施術でも症状の緩和が目指せる

について、詳しくご説明します。3つすべてのポイントを押さえた整体を選ぶために、しっかり確認しましょう。

6-1.頭痛の根本原因を特定できる

まずは、頭痛の根本原因を特定できる整体を選びましょう。

なぜなら、頭痛と一言で言っても、その原因は人それぞれ異なるからです。

【原因の一例】

・首や肩の場合

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による姿勢の悪さから、首や肩の筋肉が緊張し血行不良を引き起こします。その結果、頭部への血流が滞り、頭痛が発生します。

・腰の場合

腰の歪みが背骨全体のバランスを崩し、それが首や肩の緊張を引き起こして頭痛につながることがあります。

・足の場合

足の筋肉の緊張などの不調が、身体全体の過度な負担となり、血管の炎症を引き起こすことで頭痛につながることもあります。

頭痛の原因は筋肉のコリや血行不良、姿勢のゆがみだけでなく、生活習慣や自律神経の乱れなど、さまざまな要因が絡み合っていることも少なくありません。

そのため、施術前に丁寧なカウンセリングや検査を行い、あなたの頭痛の原因をしっかり見極めてくれる整体院を選ぶことが重要です。

頭痛の根本原因を特定できる整体かどうかは、以下のような方法を参考にし、見分けてみてください。

【頭痛の根本原因を特定できる整体かどうか、見分ける方法】

<整体院のHPや問い合わせ時>

・初回の問診やカウンセリングに十分な時間を設けているか確認する

・施術前の検査や触診を丁寧に行ってくれるか確認する

<インターネットの口コミサイト>

・「原因を詳しく説明してくれた」という声がある

・「症状が改善した理由が分かった」といった感想がある

・継続的に通院している人の評価が高い

これらのような情報が多くヒットする整体は「頭痛の根本原因を特定できる整体院」である可能性が高いです。

6-2.国家資格をもっている

続いて、国家資格を持っている整体を選びましょう。

なぜなら、国家資格は高い技術や専門知識をしっかり持っているという証明になるからです。

実は、整体師は国家資格がなくても施術を行うことができます。そのため、施術者によって技術レベルに大きな差があるのが現状です。

国家資格保持者は、解剖学や生理学といった、人体の構造や働きについてしっかりと学んでいます。ですので、体の仕組みを理解したうえで、安全で効果的な施術を提供できるのです。

整体師が取得している代表的な国家資格には、以下のようなものがあります。

・柔道整復師

・鍼灸師

・理学療法士

・作業療法士

整体院を選ぶ際は、公式サイトや口コミで、国家資格を持つ施術者が在籍しているのか、事前に確認してみましょう。

6-3.短時間(20分程度)の施術でも症状の緩和が目指せる

最後に、短時間(20分程度)で的確な施術を行う整体を選びましょう。

なぜなら、必要以上に長い施術を受けると、かえって症状の悪化に繋がることがあるからです。

整体院を選ぶ際、多くの方が「1時間などの長時間の施術の方が効果が高いのでは?」と考えがちです。

しかし実際、長時間の施術では、

・体へ必要以上の負荷を与えてしまう

・自然治癒力が十分に発揮されにくい

・脳や体の緊張状態が続き、十分な効果が得られない可能性がある

このようなデメリットが考えられます。

私たちの脳や体は、外からの刺激に対して自然と防御反応を示します。

たとえ熟練の整体師による施術であっても、長時間続くと体が緊張状態を保ち続けてしまい、本来の効果が得られにくくなってしまうことがあるのです。

そのため、短時間でも的確なアプローチができる整体院を選ぶことをおすすめします。

効果的な施術は、必ずしも時間の長さではなく、その質にあるということを覚えておきましょう。

7.「JITANBODY」で頭痛の根本改善を目指そう!

「寒いとひどくなる頭痛、本当に辛い…」

「忙しくて運動も続けられないし、どうしよう」

こんなお悩みを抱えているあなた、ぜひJITANBODYへお越しください。

全スタッフ国家資格保有者であるJITANBODYは、今まで頭痛に悩む多くのお客様を笑顔にしてきました。確かな技術と経験で、あなたの頭痛を緩和へと導くお手伝いをさせてください。

JITANBODYが頭痛緩和におすすめな理由は、以下の4つです。

・頭痛の根本原因を見極めることができる

・施術スタッフは全員国家資格所有者

・短い時間で症状の緩和を目指せる施術

・お客様の喜びの声が証明する信頼と実績

おすすめ理由を詳しくご紹介します。

7-1.頭痛の根本原因を見極めることができる

まず、私たちJITANBODYでは、頭痛の根本的な原因を正確に見極めることができます。

なぜなら、どこよりも丁寧なカウンセリングと検査を行うからです。

実は、頭痛の多くは首や肩、さらには足や骨盤など、頭以外の部位に問題が潜んでいることはご存知ですか?

実際の施術時間は15〜20分程度ですが、初回のカウンセリングと検査には「40分程度」時間をいただきます。そこで、あなたの筋肉や骨格、全身のバランスを徹底的に調べ、「なぜ頭痛が起こるのか?」を探します。

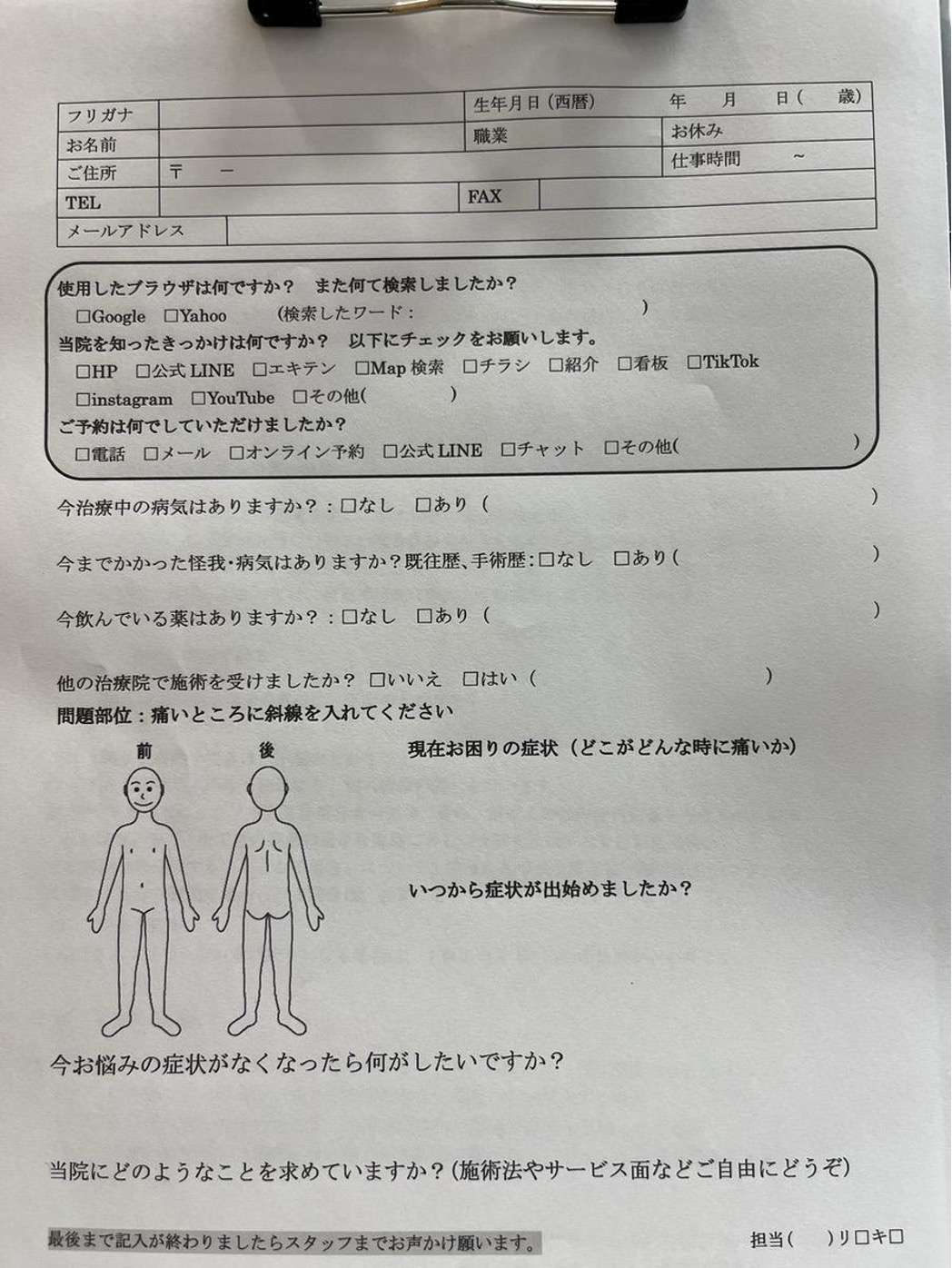

【実際のJITANBODYのカルテ】

このカルテを元にカウンセリングを進めていき、カウンセリング後は検査を行います。

検査では、以下のような方法で身体の状況を調べ、頭痛の根本原因を探ります。

▼写真撮影(全身のバランスを調べます)

写真を撮影しただけでは、「なぜ、左重心になったのか?」かはわかりませんよね。

そこで、続いて全身を直接触って右と左、どちらの筋肉が硬いのか確かめたり、患者様に左右上下に体を動かしてもらい、更に検査を行います。

この検査を40分ほど行い、ようやく左重心だけれど「本当は剣道時代の足をひきずって歩くクセ」のせいで、重心が崩れていたことが判明しました。

このように丁寧な聞き取りと、身体全体のバランスや筋肉を診ることで、頭痛の隠された根本原因を見極めることが出来るのです。

7-2.施術スタッフは全員国家資格所有者

JITANBODYの施術スタッフは、全員が国家資格を持つプロフェッショナルです。

豊富な経験と専門知識を活かし、一人ひとりの症状に合わせた安全で効果的な施術を提供しています。

【JITANBODY整体院の施術者が持つ資格例】

・柔道整復師

・鍼灸師

・理学療法士

・作業療法士

整体師は必須となる資格もなく、無資格・未経験からでも始められるので、様々な整体師が存在します。

そんな中、全国に77店舗あるJITANBODYの施術者は、全員が国家資格を持っています。

ですが、私たちは国家資格はスタートラインだと考えています。

お客様の体の悩み・原因は十人十色で、教科書通りの知識だけでは対応しきれません。

そのためJITANBODYでは、全スタッフが定期的な研修や勉強会に参加し、最新の技術や知見を学び続けています。

JITANBODYの代表である中村光太郎は、全国3万人の施術者に技術を伝える「スキルアップ実践会」を開催し、1万件以上の症例から学んだ施術法を共有しています。

国家資格の安心感と、日々学び、磨き続ける技術力で、あなたの体の悩みを全力でサポートいたします。

7-3.短い時間で症状の緩和を目指せる施術

JITANBODYではお忙しい方でも気軽に通えるよう、「初回以外20分で終了※」という短時間の施術を提供しています。

(※初回は丁寧にカウンセリングを行うため、30分〜40分程度時間がプラスされます)

この記事の「6-3.短時間の施術でも症状の緩和が目指せる」でもご説明したとおり、必要以上に長い施術は、かえって症状の悪化に繋がることがあります。

JITANBODYが考える理想的な施術とは

・体への負担が少なく

・自然治癒力を引き出し

・効果を実感できる

というものです。

そのため、施術時間は必要以上に長くせず、正しい頭痛の根本原因を見極めて、的確にアプローチします。

これにより体が緊張し過ぎることなく、効率的に症状の緩和を目指すことができるのです。

7-4.「頭痛で悩まなくなった!」お客様の喜びの声が証明する信頼と実績

JITANBODYでは開院以来、頭痛でお悩みの多くの方々の施術をさせていただいております。

今回は、実際に改善を実感されたお客様の声の一部をご紹介させていただきます。

※効果には個人差があります。

このように、多くのお客様から喜びのお声を頂戴しております。

一人一人の症状は異なりますが、確かな技術と経験で、皆様の頭痛緩和のお手伝いができていると感じています。

「頭痛に悩む毎日を変えたい。でも、本当に良くなるのかな…」

そんな不安なお気持ち、痛いほどわかります。

だからこそ、ぜひJITANBODYにお越しください。

国家資格を持つ施術者が、症状の根本原因を見極めたうえで、一人ひとりに合わせた施術をご提案いたします。

一緒に頭痛のない快適な毎日を目指しましょう!

まずは、以下の窓口よりお気軽にご相談ください。

8.まとめ

最後にこの記事をおさらいしましょう。

寒さで頭痛は起こります。寒いと起きる頭痛は3つです。

1.緊張型頭痛:寒さで肩こり・首こりが悪化して起こる

2.片頭痛:外と部屋の行き来などの寒暖差で起こる

3.機能性頭痛:低気圧や耳の冷えで起こる

寒い時の頭痛を予防する対策一覧は下記のとおりです。

▼全頭痛タイプ共通

・首や首や耳、体全体を温める

・こまめな水分補給を行う

・規則正しい生活習慣を意識する

▼緊張型頭痛

・ストレッチと目の休憩をこまめに行う

・正しい姿勢を意識する

▼片頭痛

室内の温度は徐々に上げる

▼機能性頭痛

耳を温める

この記事が、あなたの「寒いと起こる頭痛」を緩和してくれるよう願っています。

コメント