「ふくらはぎがよく張るけど、なんとかならないかな」

「ふくらはぎの張りはどうして起こるんだろう」

仕事中などにふくらはぎが張ると、足が痛くて重いし、辛いですよね。パンパンに張ると、なによりも足が太く見えることに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

実は、ふくらはぎの張りは、次のような原因によるものです。下記に心当たりはありませんか。

転職して職場環境が変わった場合など、日常生活の変化でも、ふくらはぎの張りは起こりやすくなります。

「今すぐなんとかしたい」という場合は、気軽に実施できる対処法として、次の5つを試してみましょう。

【ふくらはぎの張りの対処法】※病気やふくらはぎに傷がある方は行わないでください。

※項目をクリックすると、解説に飛びます。

ただし、ふくらはぎの張りは、直接ふくらはぎに原因があるのではなく、かかとや骨盤に原因がある場合があります。

上記の方法を試しても、改善しない場合は、専門家に相談する必要があるので注意が必要です。

そこで、この記事では、ふくらはぎの張りが起こる本当の原因を解説したあと、正しい張りの対処方法を詳しく解説します。

この記事を読めば、つらいふくらはぎの張りが解消されるはずです。ぜひ最後までお読みください。

目次

1. ふくらはぎの張りが起こる6つの原因

さっそく、ふくらはぎの張りが起こる原因を見ていきましょう。ふくらはぎの張りは、下記の6つのうち、いずれかが原因で起こります。

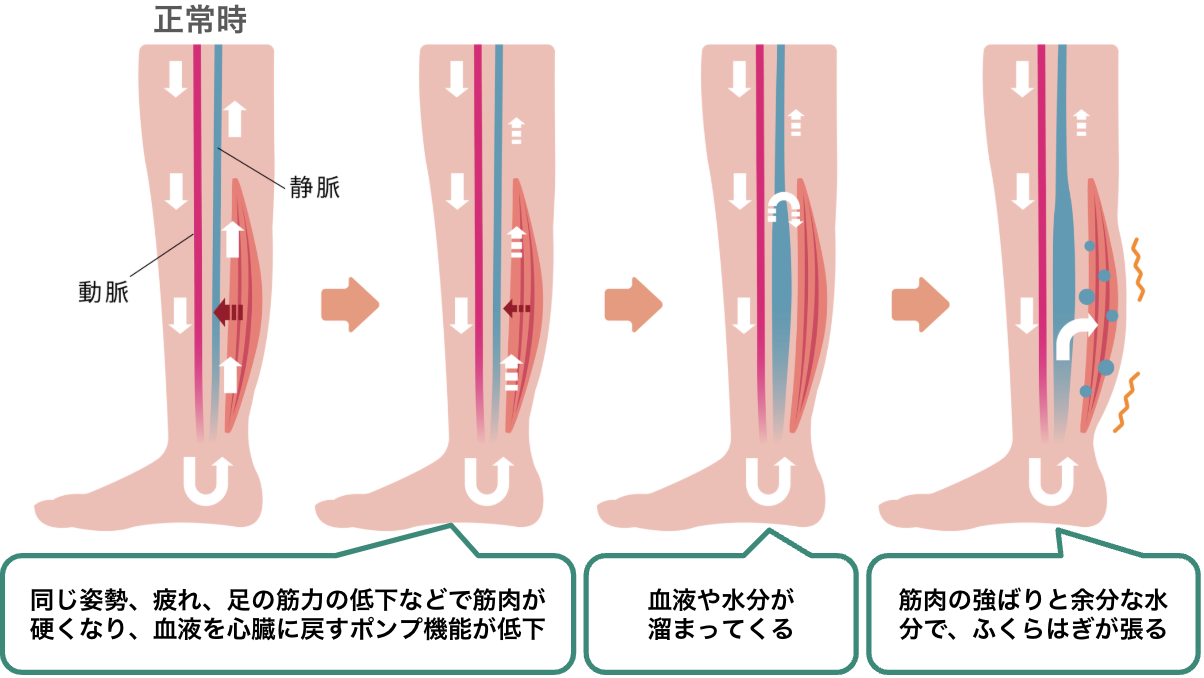

上記の原因はすべて、ふくらはぎの張りを引き起こす元凶を引き起こすからです。

そもそも、ふくらはぎの張りは、ふくらはぎの筋肉が固くなり、皮膚の下に余分な水や血液が溜まっている状態です。

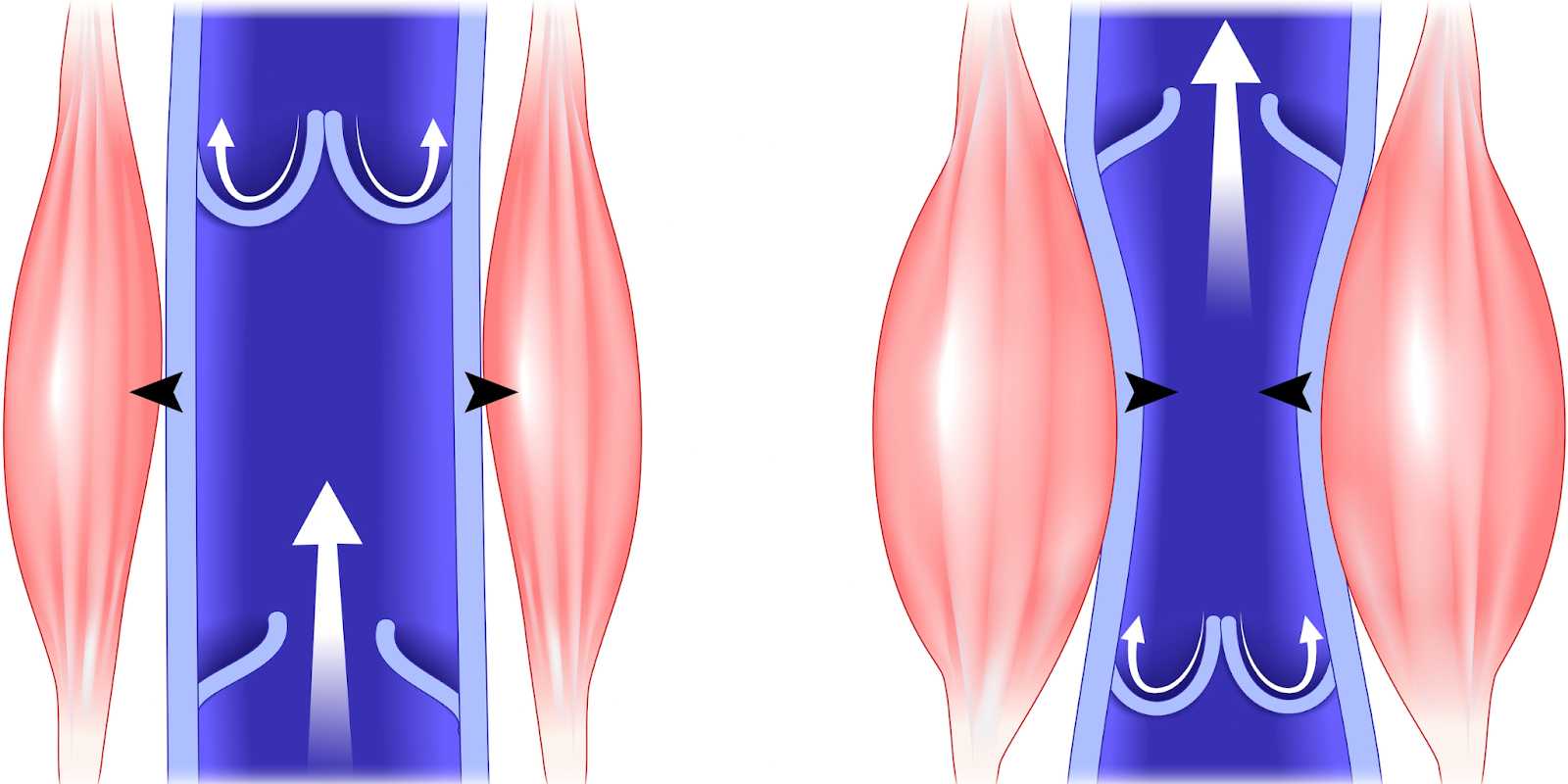

ふくらはぎには下半身の血液を送る「ポンプ」の役割があり、筋肉が膨らんだり縮んだりして、下半身の血液を心臓に押し流しています。

【ふくらはぎは下半身の血液を送る「ポンプ」】

上記のように、ふくらはぎの筋肉が柔軟に動いている場合、うまく血液を送ることができます。

ところが、疲れや筋力の低下などで、ふくらはぎの筋肉が硬く強ばると、ポンプ作用がうまく働かないため、余分な水分や血液が溜まり、張りや痛みとなるのです。

【ふくらはぎが張る様子】

では、原因別に、詳しく解説していきましょう。

1-1. 長時間の立ち仕事やデスクワークで血液の循環が悪くなっている

長時間の立ち仕事やデスクワークでふくらはぎが張るのは、血液の循環が悪くなっているからです。

同じ姿勢を長時間続けると、ふくらはぎの筋肉のポンプ機能が低下しやすくなり、ふくらはぎに血液や水分が溜まってしまいます。

特に、筋肉量の少ない女性や高齢者は、ふくらはぎのポンプ作用が弱いため、張りやすいといえます。

たとえば、次のような項目に、心当たりはないでしょうか。

- 最近、転職などで立ち仕事を始めた。

- 立ちっぱなし、または座りっぱなしの仕事をしている。

- 仕事をしている間は、同じ場所で長時間動かない。

立ち仕事の場合は適度に歩いて移動する、デスクワークの場合は意識して立ち上がる動作をするなど、長時間同じ姿勢でいることを避けるようにしましょう。

1-2. ハイヒールなど合っていない靴を履いている

ハイヒールなど合っていない靴を履いた場合も、ふくらはぎが張りやすくなります。

不自然な足の姿勢が続くことによって、ふくらはぎの筋肉に、大きな負担をかけてしまうからです。

特にハイヒールは靴幅が狭く、つま先が圧迫されやすいため、血液の流れも悪くなります。

次のような項目に、心当たりはありませんか。

- かかとの高いハイヒールを履いている

- 靴のつま先や幅が窮屈である

- 靴がぶかぶかである(サイズが合っていない)

- 靴がすぐに脱げる

ふくらはぎに負担をかけないハイヒールのヒールの高さは、3cm〜5cmが適切です。

靴は見た目だけではなく、サイズで選びましょう。詳しい選び方については、4-5. 「自分に合う靴に変える」を参考にしてください。

1-3. 冷えて血行不良が起きている

冬の季節などになると、ふくらはぎが張る場合は、冷えで血行不良が起きている状態です。

人間の身体は、冷えると、体温を維持するために、手足の血管を収縮させるためです。冷えから筋肉も固くなり、ふくらはぎの筋肉のポンプ作用が低下するので、足に血液が溜まりやすくなります。

次のような項目に心当たりはありませんか。

- 寒い季節である

- 足元が冷える職場である

- 防寒対策を行っていない(できない職場)

冷えからふくらはぎが張る場合は、とにかく足元を温めることが重要です。可能であれば、ヒーターなどを用意して、足元を温めましょう。

ヒーターなどが設置できない場合は、次のような対策をおすすめします。

- 靴や靴下用のカイロ(フットウォーマー)を利用する。

- 裏起毛など、分厚い靴下やストッキングを着用する。

- 裏起毛のボアシューズなど、温かい靴を履く。

- スカートではなく裏起毛の暖かいズボンを履く。

1-4. 水分不足になっている

水分不足でも、ふくらはぎが張りやすくなります。

というのも、人の身体は「水不足」を感じると、体内の水分を保持しようとして、水分が溜まりやすくなるためです。

さらに、水分が少ないため、血液濃度が濃くなり、血流も悪くなります。

重力の関係から、身体の下の方に血液などの水分が溜まりやすくなるため、ふくらはぎが張ってしまうのです。

次のような心当たりはありませんか。

- 水をほとんど飲まない。

- 喉が渇いたときにしか水を飲まない。

- 水ではなく、コーヒーや清涼飲料をよく飲む。

上記のような場合、血液がドロドロになって、ふくらはぎの血液濃度が濃くなっている可能性が高いでしょう。

ふくらはぎが張る人は、1日2L(ペットボトル500ml×4本)を目安に、水分を摂ることが重要です。

詳しい水分の摂り方などは、4-1.「 1日約2Lの水分補給をする」を参考にしてください。

1-5. 運動不足などでふくらはぎの筋力が衰えている

運動不足などで、ふくらはぎの筋力が衰えている場合も、足が張りやすくなります。

筋力が低下することで、血液を循環させる機能が弱まり、血液やリンパ液が溜まってしまうからです。さらに、血液循環が悪くなると、老廃物も適切に排出されず、足に蓄積されます。

次のようなことに心当たりはありませんか。

- 普段から運動をする習慣がない。

- 階段ではなくエレベーターばかり利用している。

- ちょっとした距離でも、すぐに車やタクシーを利用する。

- 買い物は店舗に行かずネットショッピングを使用している。

- 高齢でふくらはぎの筋肉量が少なくなっている。

日頃から、軽いストレッチなどで、ふくらはぎの筋力を維持、向上させることが大切でしょう。詳しくは、4-2.「 普段の生活にエクササイズを取り入れる」を参考にしてください。

1-6. 下肢静脈瘤などの病気になっている

特に理由がないのにふくらはぎが張っている場合は、下肢静脈瘤などの病気になっている可能性があります。

たとえば、次のような病気の可能性があります。

【ふくらはぎの張りに関係する病気】

| 下肢静脈瘤 | 静脈弁が機能不全となり、数珠状のコブができる |

|---|---|

| 深部静脈血栓症 | 深部静脈に血栓ができる |

| 閉塞性動脈硬化症 | 動脈硬化が起こり、血管が細くなったり詰まったりする |

| 坐骨神経痛 | 腰椎疾患が原因で坐骨神経が圧迫される |

| こむら返り | 脱水、筋疲労などでふくらはぎの筋肉が突然収縮する |

| 肉離れ | ふくらはぎの筋肉(下腿二頭筋)が部分的に断裂する怪我 |

| エコノミークラス症候群 | 長時間同じ姿勢などで足の静脈に血栓(血の塊)ができる |

病気の場合は、いくらマッサージやストレッチを行っても、張りが治らないばかりか、更に症状が悪化するおそれがあるでしょう。

足の張りの原因に思い当たることがない場合、早めに病院などに相談することをおすすめします。

2. 当てはまる?ふくらはぎが張りやすい人の特徴

1章では、ふくらはぎが張りやすい原因を解説しましたが、同じような状況でも、ふくらはぎが張りやすい人と、あまり張らない人がいるのは不思議ですよね。

実は、ふくらはぎが張りやすい人は、生活習慣などに特徴があります。次のリストを使って、チェックしてみましょう。2つ以上当てはまる人は、生活や習慣を変える必要があります。

いくつ当てはまる?チェックリスト

【生活習慣に関する特徴】

✔長時間の立ち仕事が多い

✔デスクワークなどで座りっぱなしでいることが多い

✔運動不足、または運動が嫌いである

✔あまり水分を摂らない

✔水ではなく、コーヒーや清涼飲料水ばかり飲んでいる

✔塩分の多い食事やスナック菓子を好んで食べる

✔ハイヒールを履くことが多い

【身体的な特徴】

✔足の筋肉量が少ない

✔女性、または高齢者である

✔体が冷えやすい体質である

✔少し歩くと足がつかれてしまう

【姿勢などの特徴】

✔姿勢が悪いとよく言われる

✔座る時、常に同じ方向で足を組む

いかがでしたか。当てはまる項目があったでしょうか。それぞれの対処法は、次のようになります。

▼生活習慣に関する項目でチェックが多い場合

少し習慣を変えるだけでも、ふくらはぎの張りが解消される可能性が高いでしょう。意識的に歩いたり、水分に気をつけるだけでも効果的です。

▼下記の章をチェック!

4-1. 1日約2Lの水分補給をする

4-3. 圧着靴下・ストッキングを利用する

4-5. 自分に合う靴に変える

▼身体的な特徴でチェックが多い場合

毎日のストレッチなどで、足の筋力をつけることを優先しましょう。体全体を動かすストレッチを加えれば、冷えやすい体質改善にも最適です。

▼下記の章をチェック!

4-2. 普段の生活にエクササイズを取り入れる

▼姿勢などの特徴に当てはまる場合

根本的に体幹が歪んで、足の筋肉が偏って、血行不良が起きているかもしれません。

▼下記の章をチェック!

4-4. ミネラルやタンパク質を積極的に摂る

今、起きているふくらはぎの張りは、次章で紹介する「3.ふくらはぎが今張っているときの対処法」を参考に実践してください。同時に上記の対策を行い、ふくらはぎの張りの根本解消を目指しましょう。

3. ふくらはぎの張りが今つらいときの対処法

これまでの解説で、ふくらはぎのふくらはぎが張る原因はおわかりになったと思います。

とはいえ、今ふくらはぎが張ってつらい場合は、すぐにでも解消したいですよね。すぐに実践できる対処法は、次の通りです。

※項目をクリックすると、解説に飛びます。

簡単に実践できるので、ぜひ上から順番に試してみてください。それぞれ解説していきましょう。

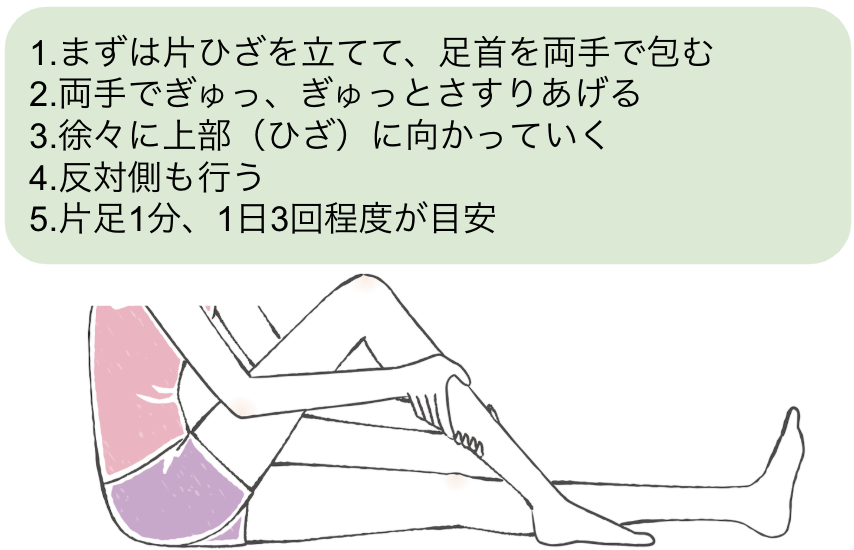

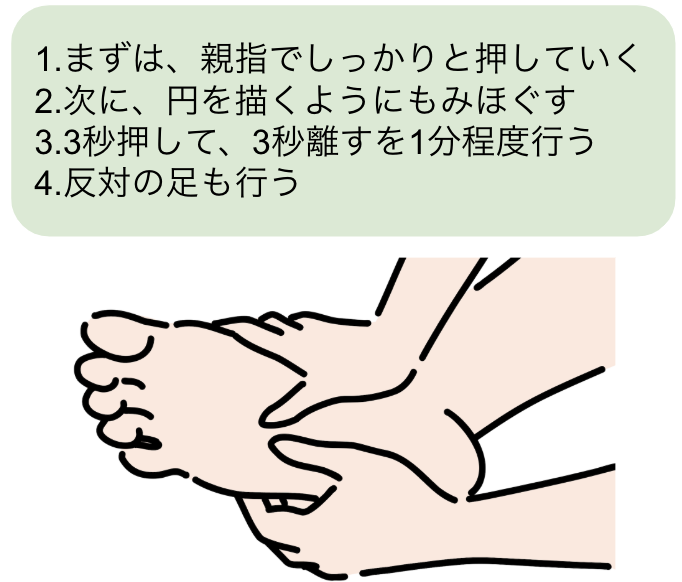

3-1. ふくらはぎのマッサージ

マッサージは、手軽に行える対処法です。筋肉の緊張を和らげ、血流が良くなるため、張り解消の効果が高くなります。

ふくらはぎ周辺を、入念に揉みほぐしていきましょう。特にクリームなどを塗る必要はなく、素手で大丈夫です。下記のマッサージは、朝昼晩の習慣にすることをおすすめします。お風呂に浸かりながら行うとより効果的です。

【ふくらはぎのマッサージ】

ただし、力を入れすぎると、筋肉を痛めてしまうことがあり、逆効果になります(詳しくは、5-2. 「ふくらはぎを強く揉む」を参照してください)。

リラックスしながら、「痛気持ちいい」程度の力で行いましょう。

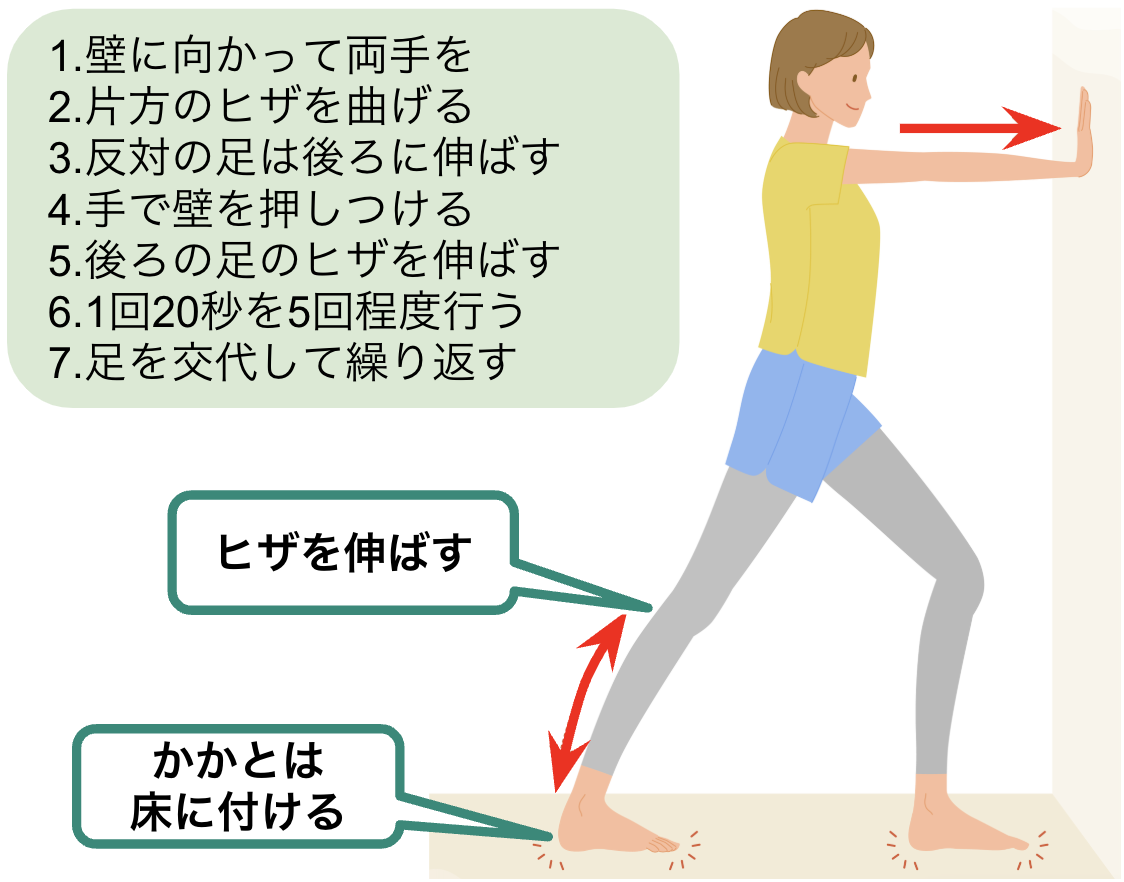

3-2. ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎのストレッチも効果的です。筋肉をほぐすことができるため、定期的に行うことで筋肉を鍛えることにも繋がります。

適当な壁があれば、会社でも気軽に行えるストレッチです。

【ふくらはぎのストレッチ】

ポイントは、ふくらはぎの筋肉と密接につながっている、かかとを床につけることです。

かかとのアキレス腱とふくらはぎを同時に伸ばすことで、柔軟性を高め、相乗効果を得ることができます。

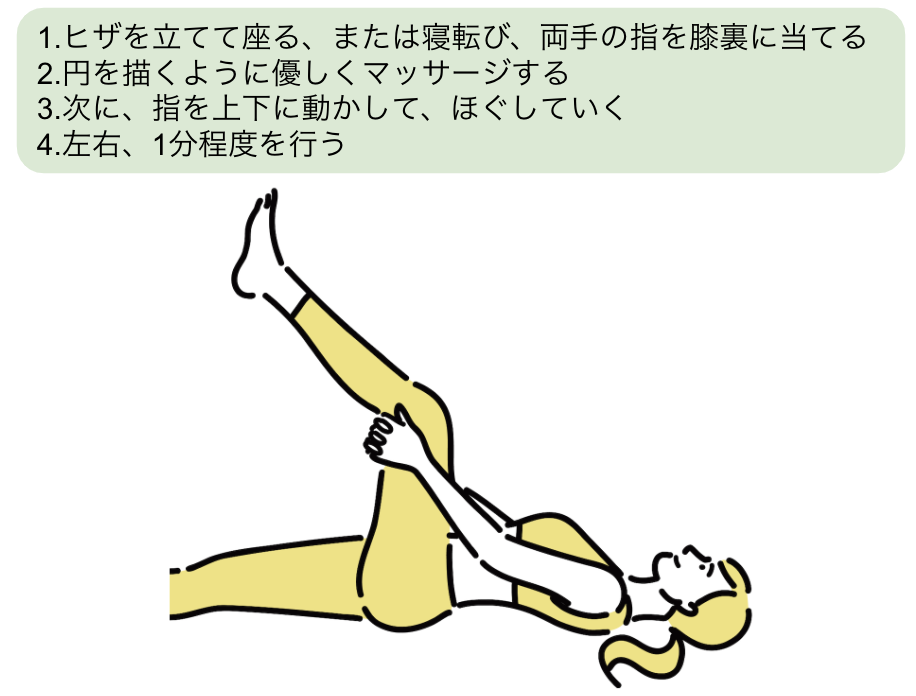

3-3. 膝裏のマッサージ

膝裏のマッサージも、ふくらはぎの張り解消に効果的です。

というのも、膝裏にはリンパ節が集中しているため、マッサージすることでふくらはぎのリンパや血流の流れがよくなるからです。

また、ふくらはぎと太腿の筋肉の繋がる部分が柔軟になり、筋肉の緊張も緩和されます。

【膝裏のマッサージ】

座った状態でも行えるので、お風呂に浸かりながら実施すると効果的です。痛くない程度で、定期的に行いましょう。

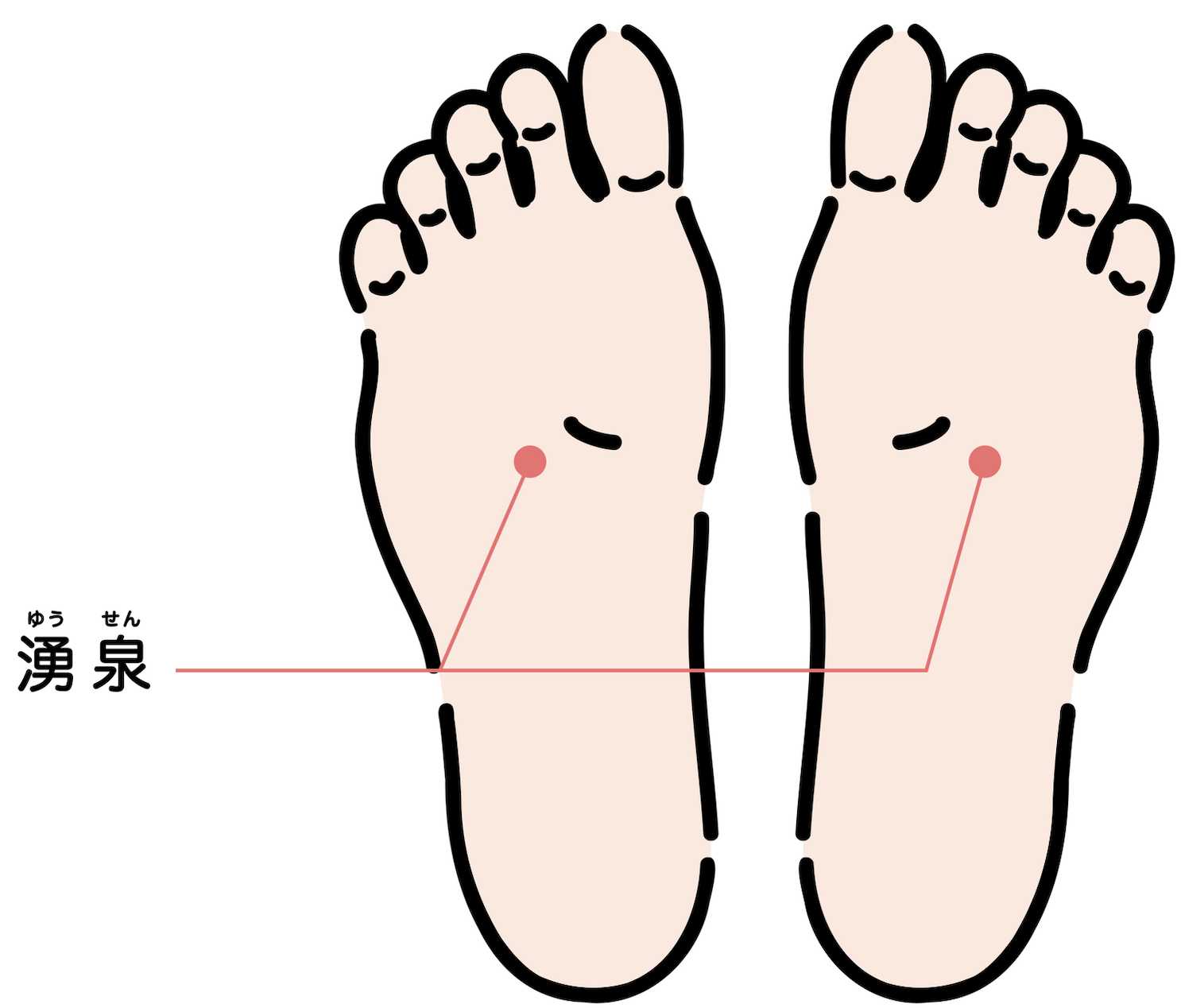

3-4. 足裏のツボ押し

足裏にはさまざまなツボがありますが、ふくらはぎの張りに効果的なのは「湧泉」というツボです。

湧泉は、足裏の土踏まずの前方、足の指を曲げたときにできるくぼみの中央にあります。ちょうど、親指側と小指側のふくらみが交わる場所です。

湧泉を刺激することで、血行を改善し、身体全体を温める効果があります。むくみを解消する効能もあるため、ツボを積極的に押していきましょう。

【足裏のツボ押し】

足裏にはさまざまなツボがあるため、湧泉だけではなく、全体を揉みほぐしても効果的です。

3-5. ふくらはぎを温める

ふくらはぎを温めることも、張り解消に良いでしょう。

血管が拡張して、血流が改善されるからです。また、足の筋肉がリラックスするため、筋肉が柔らかくなり、こわばりが解消されます。

特に、お風呂の中で温める方法が一番効果的です。

これまでに解説した、ふくらはぎのマッサージや足裏のツボ押しなども、お湯に浸かりながら行うことで、効果が高くなります。

お風呂に入れない場合は、カイロなどを利用して、足を温めるとよいでしょう。靴の中に入れることができる靴用のカイロ(フットウォーマー)を利用すると便利です。

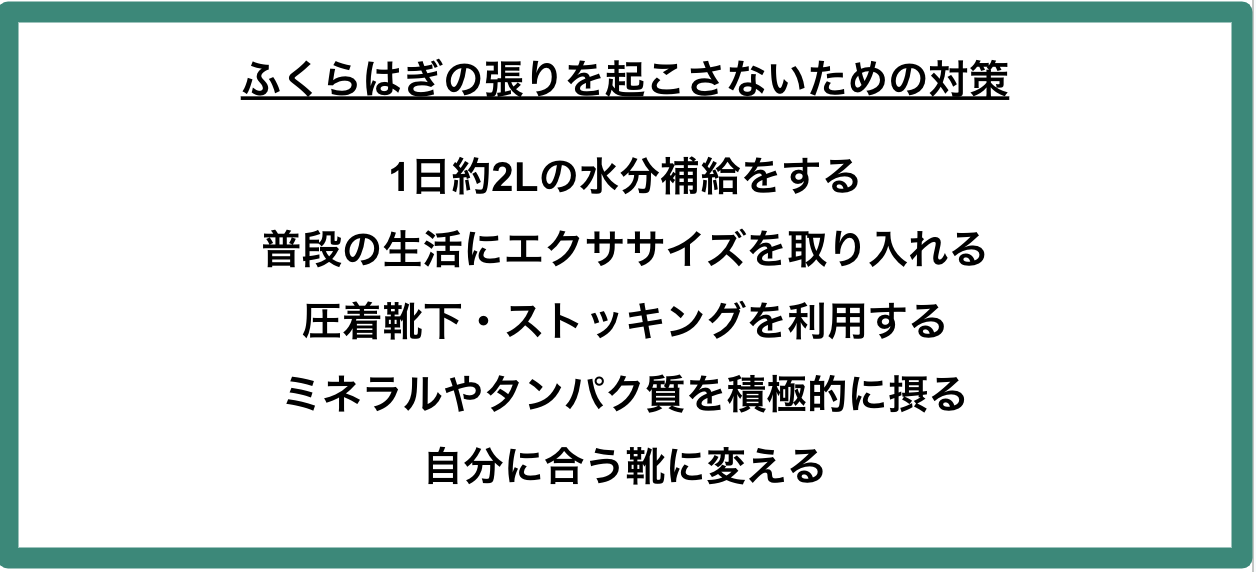

4. ふくらはぎの張りを起こさないための対策

次に、普段からふくらはぎの張りを起こさないための対策を解説しましょう。

一時的に、張りが解消しても、再発するのは避けたいものです。

次のような対策を、普段の生活に取り入れ、習慣化することで、張りが起こりにくくなるはずです。

それぞれ解説していきましょう。

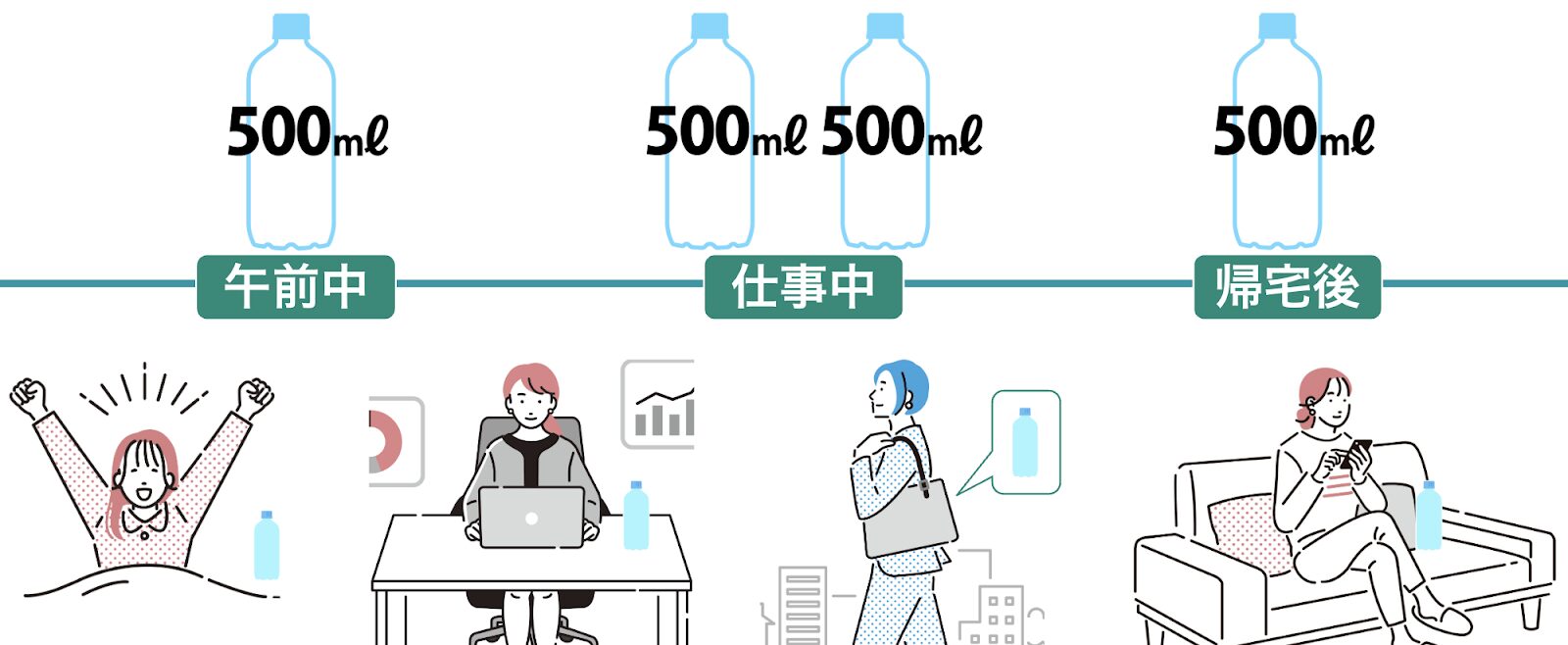

4-1. 1日約2Lの水分補給をする

1日2Lの水分補給を行いましょう。

水分が不足すると、筋肉が硬くなり、血行不良が起こるためです。

血行不良は、ふくらはぎに血液や水分を溜め込んでしまうことに繋がるため、ふだんから水分を意識して摂りましょう。

身体の大きさによっても異なりますが、1日に必要な水分量は約2Lが目安です。

自分に合った正確な量が知りたい方は、次のように計算してください。

必要な水分量の計算式

一日に必要な水分量 = 体重1㎏ ×(25ml~35ml)

※ふくらはぎの張りがある場合は、多めの35mlで計算してください。

(例:体重60kgの人の場合)

60kg×35ml=2,100

2,100mlが目安になります。

1日2Lの水というと、ピンとこないかもしれませんが、「500mlのペットボトル×4本」と考えると、目安となるでしょう。

ただし、この量を毎日摂るのは意外に大変なので、次のように、意識して毎日の生活に取り入れることが重要です。

- 外出する際は、500mlのペットボトルや水筒を2本ほどカバンに入れておく。

- 会社や学校のロッカーに予備の水(ペットボトル)を保管しておく。

- コーヒーやお茶の代わりに水を飲む。

- 仕事の切れ間やちょっとしたタイミングの度に水を飲む。

【会社員の場合:2Lを飲む配分の例】

朝起きた時、会社に到着した時、仕事中や一段落した時など、スキマ時間にこまめに摂るようにしましょう。

4-2. 普段の生活にエクササイズを取り入れる

普段の生活に、簡単なエクササイズを、意識的に取り入れることをおすすめします。

習慣にすることで、自然にふくらはぎの筋肉を鍛え、張りが気にならないようになります。必ず行いましょう。

下記のエクササイズは、習慣化しやすい順番に並んでます。ふくらはぎの張りを解消するために、少なくとも2つは実践してください。

【日常的に取り入れられるエクササイズ】

【歯磨き時のつま先立ち運動】

つま先立ち→戻す→つま先立ち→戻すを30回ほど繰り返しましょう。

【積極的に階段を利用する】

積極的に階段を利用しましょう。

2〜3階程度なら、エレベーターよりも階段を利用します。

【足首の回転運動】

座っている場合、時間があれば足を組み、上の足の足首を回すようにしましょう。

立っている場合は、つま先を地面につけて足首を回します。

時計回り、反対周りと、左右10回ずつ行います。

【座り仕事の場合、定期的に立ち上がる】

長時間、座り仕事をする場合、30分に5分程度は立ち上あがりましょう。

立ち上がった時は、つま先立ちを10回程度行うとさらに効果的です。

【ウォーキング】

一般的な散歩よりも早足で、20分程度が目安です。

※つま先で地面を蹴るように意識すると、さらにふくらはぎが鍛えられます。

ただし、急激な運動や、やり過ぎは逆効果になることもあります。

様子を見ながら、徐々に生活に取り入れていきましょう。

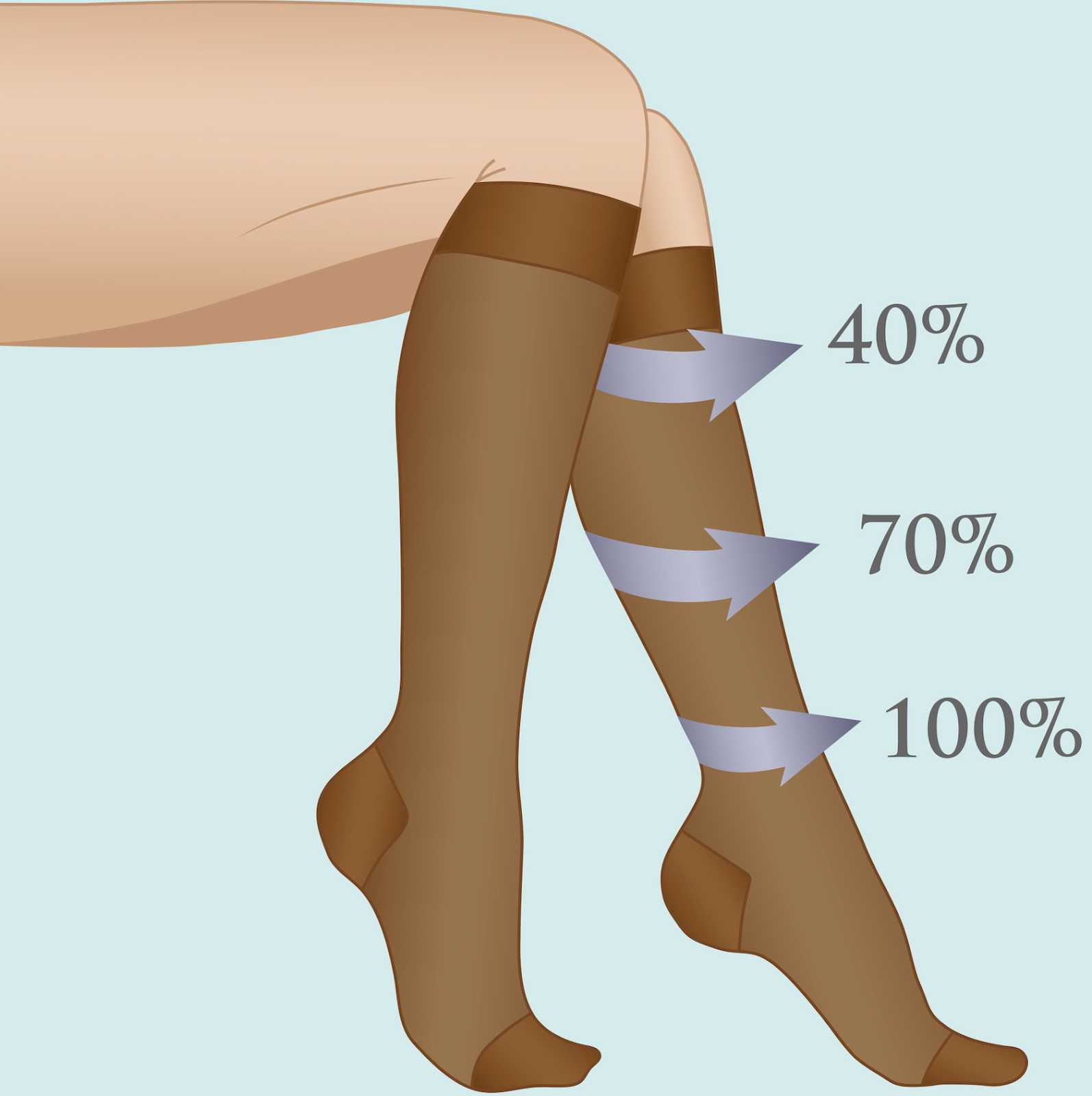

4-3. 圧着靴下・ストッキングを利用する

足が張りやすい人は、普段から圧着ソックスや圧着ストッキングの着用をおすすめします。

計算された圧着で、静脈の血液が心臓に戻りやすくなり、リンパ液の排出も促進します。

その結果、長時間の立ち仕事や座り仕事による張りを軽減するのです。

【圧着ソックスの圧力の例】

圧着ソックスやストッキングは、足首から上に、徐々に圧力が弱くなるように設計されています。

洗濯でストックがなくなったり、伝線が起きることを考えて、3足くらいは常備しておくとよいでしょう。

ドラッグストアで手に入り、身につけるだけなので、気軽に対策することができます。

4-4. ミネラルやタンパク質を積極的に摂る

ふくらはぎが張る場合は、ミネラルやタンパク質を積極的に摂りましょう。

どちらも、体内の水分を調節する重要な役割を持っており、不足すること、足が張りやすくなるからです。

【ミネラルとタンパク質の働き】

| ミネラル | カリウム | ▼目標摂取量:2600〜3000mg/日

|

| カルシウム | ▼目標摂取量:650〜800mg/日

| |

| マグネシウム | ▼目標摂取量:310〜370mg/日

| |

| タンパク質 | タンパク質 | ▼目標摂取量:50〜65/日

|

筋肉の機能を正常に保つ役割もあるため、不足しないようにしましょう。特に次のような食べ物を意識して摂ることをおすすめします。

【ミネラルとタンパク質が多い食品】

| カリウムが豊富な食品 | |

| バナナ、アボカド、ほうれん草、トマト、サツマイモ、じゃがいも、納豆 など | |

【1日に必要な目安量】

バナナ1本+アボカド1個+ほうれん草半束+じゃがいも1本+納豆1パック | |

| カルシウムが豊富な食品 | |

| 牛乳、チーズ、ヨーグルト、ほうれん草、小松菜、小魚、豆類 など | |

【1日に必要な目安量】

牛乳1カップ+ヨーグルト1カップ+豆腐半丁+小松菜半束 | |

| マグネシウムが豊富な食品 | |

| バナナ、ほうれん草、海藻類、アーモンド、黒豆、きのこ類 など | |

【1日に必要な目安量】

バナナ1本+ほうれん草半束+しいたけ5個+アーモンド23粒 | |

| タンパク質が豊富な食品 | |

| ヨーグルト、牛乳、鶏肉、牛肉、豚肉、卵、豆類、豆腐 など | |

【1日に必要な目安量】

ヨーグルト1カップ+鶏肉1枚+卵2個+豆腐半丁 |

上記のように、1日の必要量を、それぞれ食べようとするとかなり大変です。

1度に多く摂取するのではなく、多くの種類の野菜や豆類、肉類を、まんべんなく食事に取り入れると良いでしょう。

食事で摂るのが難しい場合は、サプリメントなどをうまく利用してください。

4-5. 自分に合う靴に変える

ふくらはぎの張りを解消するには、自分に合った靴に変えることは、非常に効果的です。

足に合わない靴を履いていると、歩行時の身体のバランスが崩れ、ふくらはぎの筋肉に、常に負担をかけてしまうからです。

たとえば、サイズが大きすぎると、足が靴内で滑って、安定しません。サイズが小さすぎると、血流が悪くなってしまいます。

サイズが合わない状態では、ふくらはぎの筋肉が常に緊張するため、血流が悪くなり、張りの原因となります。必ず、正しいサイズとフィット感のある靴を選ぶようにしましょう。

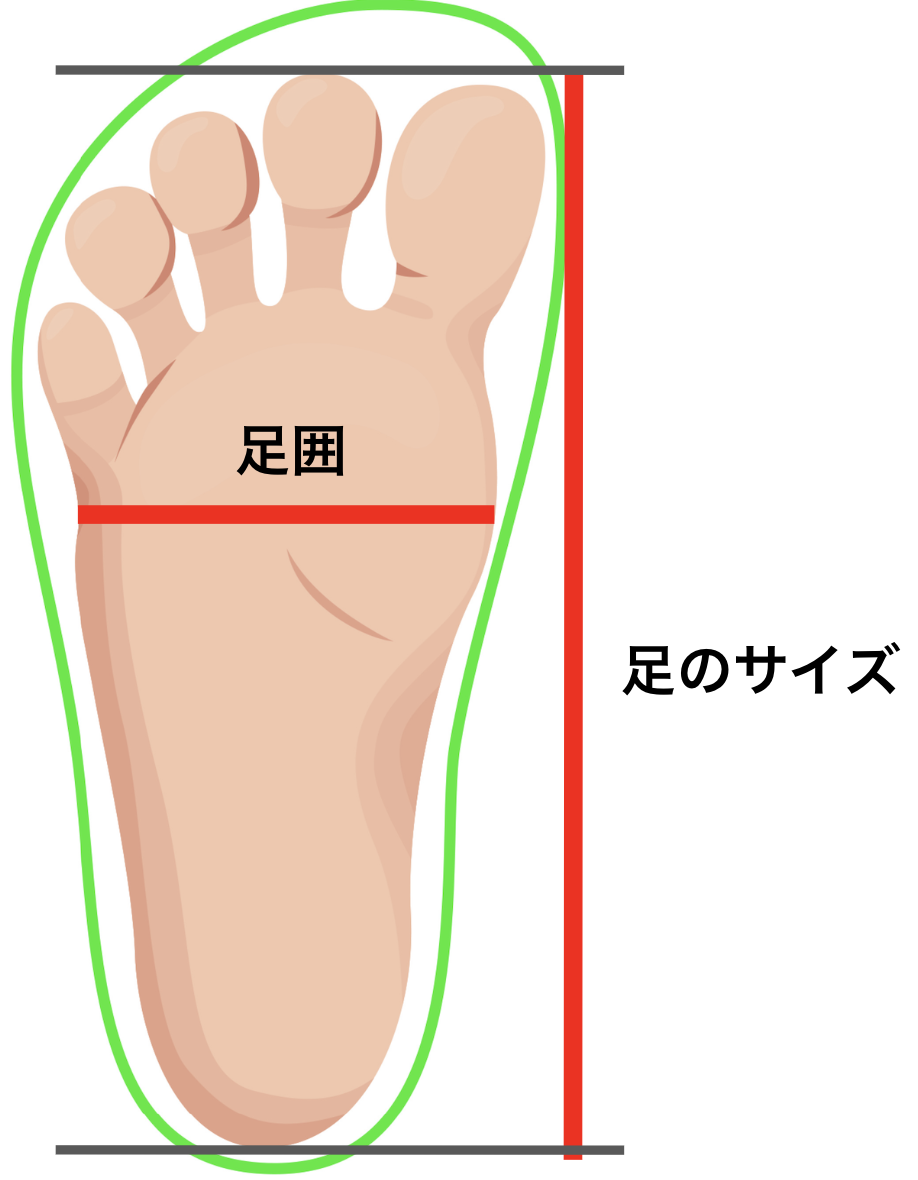

【足に合った正しい靴選びのポイント】

1.正しい足のサイズを測るいつの間にか、足のサイズが変化している場合があります。

もう一度、足のサイズ「かかとからつま先まで」と、足囲(足の回りの長さ)を計測してみましょう。

2.実際に靴を履いてフィット感を確かめる靴を選ぶ際は、サイズに合ったものを選び、実際に履いてフィット感を確かめます。

つま先部分が詰まっていないか、かかと部分が浮かず、安定しているかを確認しましょう。

ヒール部分は、3cm〜5cmの高さが理想的です。

3.可能であれば店内を数分歩き回ってみる可能であれば、店内を数分歩き回ってみることが理想です。足に違和感なく、スムーズに歩けるなら、自分に合っている靴といえます。

なお、シューフィッターによる計測やアドバイスを受けると、より理想的な靴を選ぶことができます。

ショッピングセンターや百貨店にもあるので、利用するとよいでしょう。

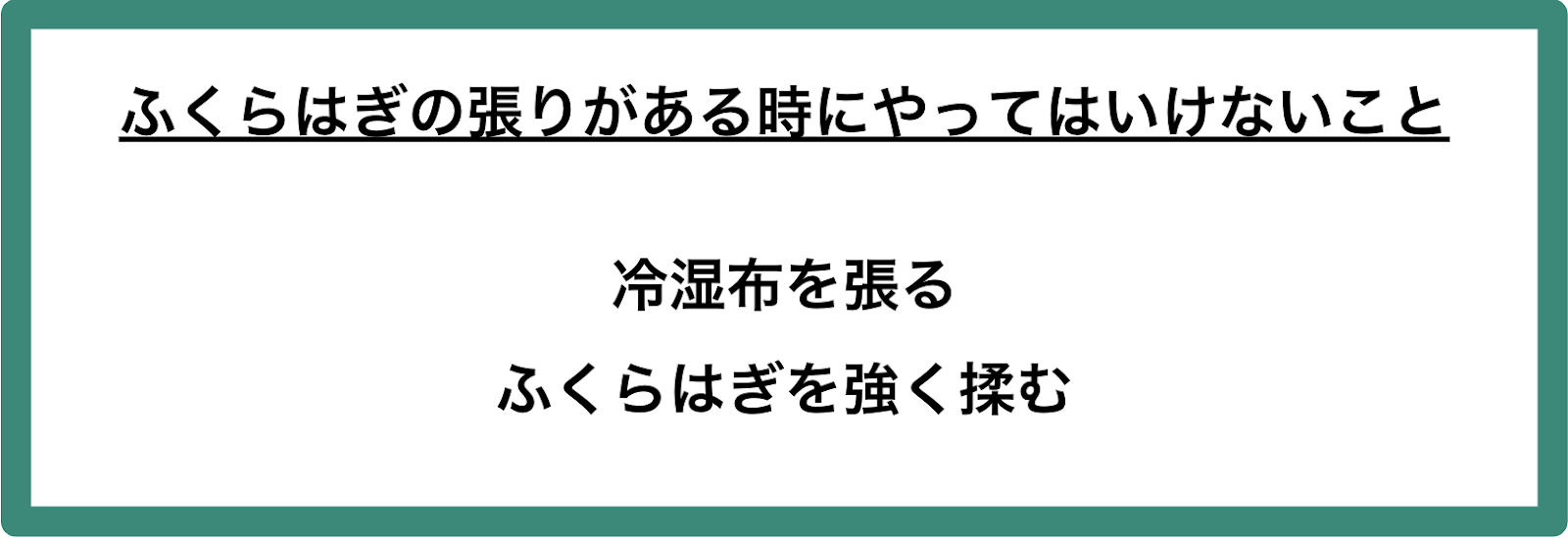

5. ふくらはぎの張りがあるときにやってはいけないこと

これまで、ふくらはぎの張りが改善する方法をお伝えしてきました。

反対に、やっていはいけないこともあります。かえって悪化するおそれがあるからです。

それが次の2つです。

解説していきましょう。

5-1. 冷湿布を張る

冷湿布は、足の張りの対処法としてはおすすめしません。

ふくらはぎの表面の温度が冷えるため、血行不良となり、張りが酷くなる可能性があります。

また、冷却することによって、ふくらはぎの筋肉が緊張し、かえって硬くなってしまうのです。

一般的なふくらはぎの張りなら、温め効果のある「温湿布」を使うことをおすすめします。

5-2. ふくらはぎを強く揉む

ふくらはぎを強く揉むことは、絶対にやめてください。

筋肉が損傷して柔軟性が失われ、筋線維が断裂するリスクがあります。また、強く押すことで、筋肉がストレスを感じ、強ばって硬くなる可能性もあります。

症状が改善しないばかりか、悪化するおそれもあります。マッサージをする時は、まずはさすって筋肉の緊張を解いてから、優しく触れることが大切です。

6. 実はふくらはぎの張りは骨盤やかかとから起きることもある

これまで、ふくらはぎの張りについて解説してきましたが、実はふくらはぎではなく、骨盤やかかとが原因の場合があります。

骨盤やかかとに問題があると全身のバランスが崩れ、ふくらはぎに大きな負担をかけるからです。

【ふくらはぎの負担となる骨盤・かかとの問題】

| 骨盤の影響 |

|

| かかとの影響 |

|

上記のような状態は、すべてふくらはぎに影響し、筋肉が硬く強ばる原因となります。

そのため、どんなにふくらはぎをケアしても、張りは再発するでしょう。

放置していると、深刻な問題を引き起こし、いずれ歩けなくなるリスクもあります。最悪の場合、下肢静脈瘤や閉塞性動脈硬化症などの大きな疾患に発展し、足が壊死して切断を余儀なくされることにもなりかねません。

対処法などを試しても、いつまでも張りが続く場合は、専門家に相談し、原因を突き止めることが大切です。

7. ふくらはぎの張りが慢性化する前にJITANBODYにおまかせください

ふくらはぎの張りが悪化し、慢性化する前に、JITANBODYにおまかせください。

JITANBODYは、ふくらはぎの張りの原因にしっかりアプローチした施術で、根本的な痛みの解消をめざしています。

短時間で痛みのないソフトな施術が特徴で、JITAN BODYは、東京を中心に全国展開しています。現在、全国70店舗以上を展開し、さらに店舗拡大中です。

さらに次のようなおすすめの理由があります。

- 施術を行うのは院長・スタッフともに全て有資格者のみで安心

- 根本原因にアプローチするため初回カウンセリングや検査に注力

- 1回約20分の施術時間で石がしい方もでも通院が可能

それぞれ解説していきましょう。

7-1.施術を行うのは院長・スタッフともに全て有資格者のみで安心

JITAN BODYの施術を行うのは、院長、スタッフともにすべて有資格者です。

そのため、どのようなふくらはぎの症状でも、最適なアプローチが可能になります。

【JITANBODYのスタッフが有する国家資格】

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ

- 指圧師はり師/きゅう師

- 理学療法士

上記の国家資格を持っている整体師は、人体の構造や、機能に関する深い知識があります。さらに、安全で効果的な施術技術を持っていることが証明されているのです。

むやみに揉みほぐすことなく、的確に、有効なアプローチをするので、安心して施術を任せください。

7-2.根本原因にアプローチするため初回カウンセリングや検査に注力

JITAN BODYでは、初回カウンセリングや検査に注力しています。

ふくらはぎの張りの根本原因は、ふくらはぎ以外に要因がある可能性が高いからです。たとえば、骨盤の歪みが原因で、ふくらはぎに大きな負担をかけているケースもあります。

そのため、まずは丁寧なカウンセリングを行い、身体全体のバランスをみていきます。

【施術前に身体のバランスを計測する】

出典:身体ガイド「整体って結局何するの?実際の施術を【写真付】で大公開!」

その他、次のような検査も行います。

【JITANBODY初回カウンセリング・検査内容】

- いつから、どんな症状があるのかなどのカウンセリング

- 関節や筋肉の可動域をチェック

- 歩行時のバランスをチェック など

身体の可動域や歩行姿勢なども細かくチェックし、あなたの痛みの本当の原因を突き止めていきます。

7-3.1回約20分の施術時間で忙しい方でも通院が可能

JITAN BODYは、的確な施術で、入店から会計まで、1回約20分の施術時間です。

忙しくて、まとまった時間が取れないという方も、スキマ時間に気軽にお越しいただけます。

施術前にカウンセリングや検査をキッチリと行っているため、ポイントを押さえた施術が可能だからです。

しかも、施術自体は1回15分程度で終了し、身体に負担をかけません。

※初回のみ、カウンセリングを丁寧に行うため、30分〜40分のお時間をいただきます。

JITAN BODYは、あなたに合ったオーダーメイドの整体で張りを解消し、歪みの矯正や姿勢改善で再発予防までを実現します。

8. まとめ

いかがでしたでしょうか。

あなたのふくらはぎの原因を理解し、対処法などがお分かりになったのではないでしょうか。

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

◯ふくらはぎが張る原因

- 長時間の立ち仕事やデスクワークで血液の循環が悪くなっている

- ハイヒールなど合っていない靴を履いている

- 冷えて血行不良が起きている

- 水分不足になっている

- 運動不足などでふくらはぎの筋力が衰えている

- 下肢静脈瘤などの病気になっている

◯ふくらはぎが張っているときの対処法

1.ふくらはぎのマッサージ

2.ふくらはぎのストレッチ

3.膝裏のマッサージ

4.足裏のツボ押し

5.ふくらはぎを温める

◯ふくらはぎの張りがある時にやってはいけないこと

- 冷湿布を張る

- ふくらはぎを強く揉む

ふくらはぎの張りは、上記以外にも、骨盤やかかとが原因の場合もあります。そのため、ふくらはぎをいくらケアしても改善しない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

また、張りが慢性化する前に、整体で揉みほぐしてもらうことも有効でしょう。この記事を参考に、あなたのふくらはぎの張りが解消されますことを願っています。

コメント